Restoration of facadist intervention of the Figallo House Sullana (Peru)

Memoria descriptiva/Descriptive memory

Fabio Samuel Carbajal Bengoa, Universidad Nacional de Piura. Piura, Perú.

E-mail: [email protected]. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2219-8949. Google Scholar: https://scholar.google.com.pe/citations?user=cPLyOI0AAAAJ&hl=es

Recibido: 25 de mayo de 2020 | Aceptado: 21 de septiembre de 2020 | Disponible en línea: 30 de octubre de 2020.

© Fabio Samuel Carbajal Bengoa, 2020. Este artículo es una publicación de acceso abierto.

CC BY-NC-ND

Resumen

La casona Figallo es una edificación reconocida como Monumento Arquitectónico. Fue declarada como tal el 26 de abril de 1989, mediante la Resolución Jefatural 191-89-INC/J. Originalmente construida con ladrillo en el primer nivel, y quincha[1] en el segundo, posee un estilo neoclásico republicano propio del Perú de la década de 1920. Fue intervenida en los años 50 del siglo pasado, durante los cuales la conservación de los edificios, por su tipología o antigüedad, no era trascendente, demoliéndose el interior original de la casona (lo que se convirtió en un caso de fachadismo) y manteniendo toda la fachada perimetral; construyendo de este modo un edificio nuevo de muros de ladrilllo, columnas y losas de concreto armado, al cual se sujetó la fachada exterior original. En el 2012, debido a fallas constructivas estructurales, falta de mantenimiento, ataque de insectos xilófagos y daños causados por el fenómeno de El Niño, fue necesaria una segunda demolición interior y la restauración de la fachada primigenia. La construcción actual considera un nuevo uso, lo que obliga al edificio a tener tres pisos y un sótano, los cuales se edificarán respetando los vanos existentes, así como su conexión a los muros de la fachada, lo que conlleva a la restauración de muros de quincha, y de la cúpula, que es del mismo material.

Palabras clave: Restauración, Fachadismo, Cúpula.

Abstract

The Figallo house is a building recognized as an Architectural Monument on April 26, 1989 by Resolución Jefatural 191-89-INC / J. Originally built with brick on the first level and quincha on the second level, it has a republican neoclassical style typical of the 1920s in Peru. It was intervened in the 1950s, during which the preservation of the buildings due to their typology or age was not important, the original interior of the house being demolished (becoming a case of façade) and the entire perimeter facade maintained, constructing a new building of brick walls, columns and reinforced concrete slabs to which the original exterior façade was attached. In 2012, due to structural construction failures, lack of maintenance, attack of xylophagous insects, damage caused by the El Niño phenomenon, a new interior demolition and the restoration of the original façade were necessary. The new construction considers a new use that forces the building to have three floors and a basement, which will be built respecting the existing openings, as well as its connection to the façade walls, leading to the restoration of quincha walls and the dome that is of the same material.

Keywords: Restoration, Façadism, Dome.

Introducción

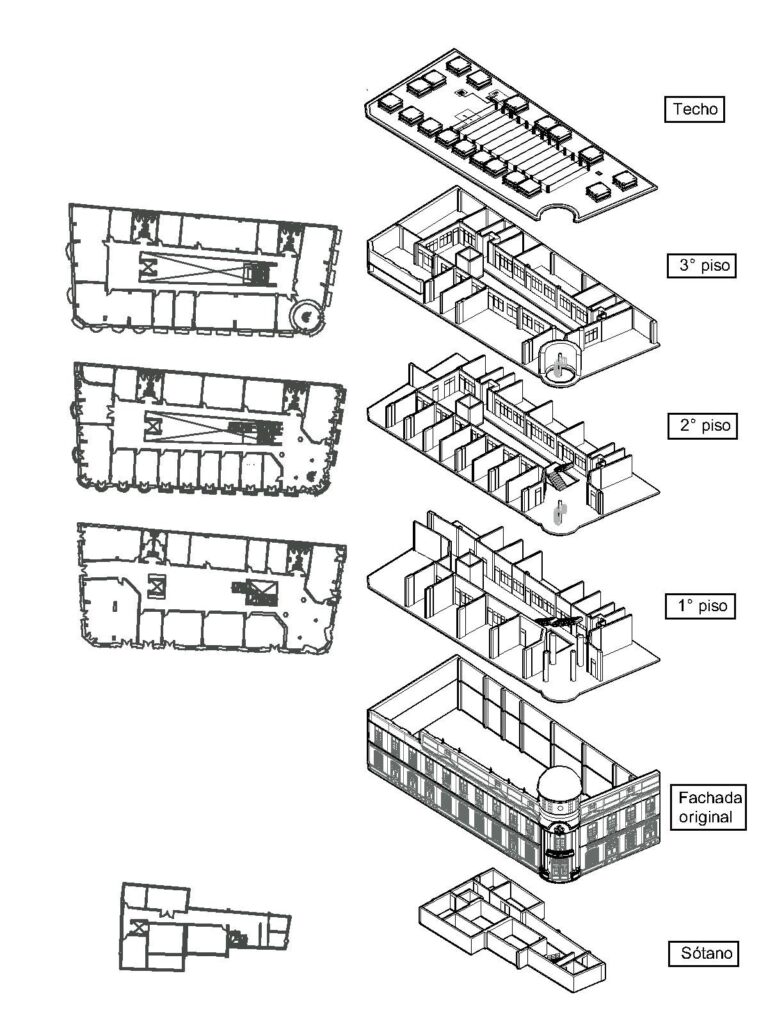

Hacia la década de 1920, luego del gran terremoto que azotó Piura en 1912, se comenzó a edificar nueva vivienda con la tecnología local del momento, que no era más que el uso de ladrillo en el primer nivel, y el uso de quincha en el segundo y tercero, si fuese el caso (esta distribución de materiales por piso obedecía a motivos sísmicos). Al igual que otras casas del entorno, la casona Figallo fue una de estas grandes construcciones que inicialmente se destinaron al uso habitacional. Sin embargo, la casona cambió de uso para convertirse en una agencia bancaria. Para efectos del nuevo uso, en 1950 se demolió el interior del edificio, manteniéndose la fachada en sus tres frentes. Hacia 2012 se demolió una vez más el interior, aunque se mantuvo siempre la fachada original; fachada a la cual también se aplicó un proceso de restauración. El interior más actual consistió en tres pisos y un sótano. El presente estudio describe el procedimiento para adaptar el interior de tres pisos a la fachada original, sin perjudicar las visuales internas ni la forma del exterior.

Objetivo

El objetivo principal de esta restauración es la recuperación del muro primigenio perimétrico exterior que conforma la fachada, así como la unificación de éste con la edificación nueva. Otro objetivo consiste en la recuperación de molduras y cúpula que se encuentran entre la intersección de estos muros perimétricos. La restauración se avoca a la cúpula y los elementos que la conforman; esto debido a su grado de deterioro, para lo cual inicialmente se procederá con la demolición manual del interior de los muros que corresponden al interior de la edificación actualmente existente (dichos muros fueron construidos para reemplazar los originales). También se construirá un edificio totalmente distinto en el interior. Esta edificación tendrá tres pisos y un sótano, y su distribución no alterará la relación de los vanos de la fachada con el nuevo interior a nivel de pisos.

Ubicación y descripción antes de la restauración

La casona Figallo se ubica en el centro histórico de la ciudad de Sullana, distrito y provincia del mismo nombre, departamento de Piura, república de Perú. Tiene frente hacia tres calles: la cuadra 6 de la avenida San Martín, con 15.40 metros de longitud; la cuadra 5 de la transversal Dos de Mayo, con 36.45 metros de longitud; y la cuadra 3 de la calle Sucre, con 18.05 metros de longitud; además, tiene un lado de 37 metros que limita con una propiedad de terceros. El área total es de 613.55 m2, y el perímetro es de 106.90 metros. Se conserva la fachada original de la construcción. En el interior existen dos pisos. La entrada principal está en la esquina de la avenida San Martín y transversal Dos de Mayo, y sobre ésta se ubica la cúpula. Tiene además dos entradas suplementarias hacia la avenida San Martín; tres hacia la transversal Dos de Mayo; tres hacia la calle Sucre; y una hacia la esquina de esta calle con la transversal Dos de Mayo. Una escalera metálica de caracol lleva desde el segundo piso hasta el mirador de la cúpula.

Síntesis histórica

La zona urbana donde se asienta la casona Figallo es parte del centro histórico de la ciudad de Sullana, fundada durante la colonia. Existen planos de la ciudad en la época colonial gracias a Baltasar Jaime Martínez de Compañón, planos fechados en 1783. La actividad comercial promovió el crecimiento de la ciudad hasta ser actualmente la capital del distrito y provincia del mismo nombre. Por su parte, la casona fue construida por Felipe García Figallo en los años 1920, de ahí su nombre. El señor García Figallo se distinguió por ser un activo promotor social y político; fue presidente de la Cámara de Comercio y Producción, fue diputado por Sullana y fundador del Colegio Nacional Secundario de Sullana. Promovió la creación de los distritos de Miguel Checa, Ignacio Escudero y Salitral. Desde ya, por la importancia histórica de su constructor, la casona adquirió renombre en la ciudad. Su tamaño y estilo la hicieron una joya arquitectónica de la época. Posteriormente, desde 1930 alojó a las oficinas del Banco Popular. En los años 1950 se demolió el interior, construyéndose un edificio al cual se sujetó la fachada original, ya que ésta se conservó por su valor histórico. En 1993, el Banco Popular fue liquidado. Posteriormente, la casa fue adquirida por el Poder Judicial, instalándose ahí la Sala Mixta de Sullana. En 1989 fue declarada Monumento Arquitectónico por el Instituto Nacional de Cultura (entidad actualmente absorbida por el Ministerio de Cultura).

Morfología antes de la intervención

La casona tiene una fachada de estilo neoclásico republicano que responde a los patrones formales de dicho estilo. Presenta dos cuerpos separados por un entablamento continuo, el cual parte desde la esquina de la transversal Dos de Mayo y la avenida San Martín, lugar donde se ubica la torre de la cúpula. El interior es un edificio posterior de dos plantas que data de los años 50, cuando se intervino fachadísticamente, demoliendo el interior pero conservando su imagen externa. En la esquina de la avenida San Martín y la transversal Dos de Mayo se encuentra la entrada principal, flanqueda por dos pares de pilastras, y definida por un muro circular de 15.34 metros de altura. Sobre ésta se encuentra el mirador de corte cilíndrico con ventanas rectangulares, un óculo, y se halla rematada por un domo. La altura es de 9.18 metros sobre el límite de fachada, y de 10.54 metros en la cubierta final. Existe una moldura continua, a manera de entablamiento, entre el primer piso y el segundo, y otra similar en la parte superior del segundo nivel, con algunos frontones de estilo clásico. La mayoría de balcones tienen balaustradas de cemento, mientras que la minoría tiene balaustradas de madera. La cúpula está estructurada en madera y cubierta de caña de guayaquil[2], yeso y diablo, cuyo detalle se verá más adelante. El diablo es una mezcla de yeso y cemento, que usualmente se presenta en proporciones de 1:2 respectivamente, aunque puede variar según se desee un menor tiempo de fraguado o una mayor trabajabilidad.

Los vanos de puertas y ventanas son de carpintería de madera de pino en su mayoría. Las ventanas del primer piso y la parte superior de las puertas llevan rejas metálicas con diseños elaborados. En la fachada, por encima del segundo piso se encuentran los frontones, y en el borde de la azotea se ubican los pináculos.

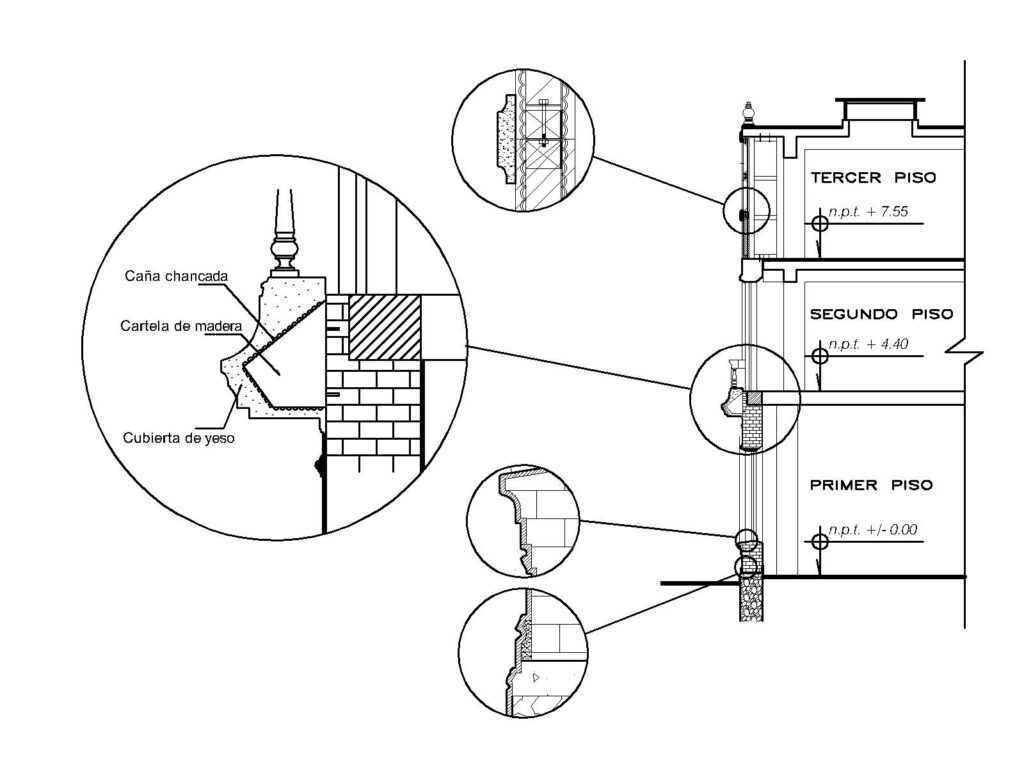

Sistema constructivo-estructural de la zona por restaurar

Las paredes de la fachada presentan en su primer nivel muros de ladrillo de confección artesanal no maquinado, y de un formato diferente al actual. El segundo piso presenta quincha, que consiste en una estructura de madera que va conformando bastidores, en cuyo interior se ha entrelazado caña brava[3], y que luego se ha cubierto con torta de barro[4], para terminar con un recubrimiento de yeso al interior y diablo por el exterior. Según se detalla más adelante, se restaurará la estructura interior con otros materiales. Las molduras están conformadas por cartelas de madera unidas mediante caña chancada de guayaquil, recubiertas con yeso, las cuales se extienden en todo el muro de la fachada. La cúpula está conformada por pies derechos de madera recubiertos con caña, y un domo en la parte superior, conformado por cerchas de madera cubierta con malla metálica y diablo fuerte[5] como cubierta.

Fachadismo

Se denomina fachadismo al movimiento arquitectónico aplicado a edificios históricos, consistente en conservar sólo la fachada del edificio, para demoler el interior. El fachadismo se basa en el cambio de uso del interior, demostrando además que éste carece de valor histórico o estético. A veces se aplica para mantener el carácter de una calle o de una plaza, cuando el edificio no tiene valor arquitectónico en sí. Existen antecedentes del fachadismo en los siglos XVII y XVIII, donde comenzaron a construirse fachadas a modo de revestimiento, con la intención de embellecer las zonas antiguas de las ciudades, priorizando la fachada sobre el interior del inmueble. Posteriormente, en el siglo XIX ocurren ensanches urbanos, y las viviendas tienden a ubicar las estancias principales hacia la fachada, y los ambientes de servicio hacia el interior. El fachadismo se volvió una tendencia internacional en la década de los 70, comenzando en Bruselas y extendiéndose a otras ciudades europeas, y luego al mundo. Se trataba de mantener la arquitectura de las calles históricas, y de proscribir la arquitectura moderna al interior de los inmuebles. Sin embargo, el término fachadismo es posterior, comenzando a usarse en Estados Unidos y Canadá como un neologismo derivado de su traducción inglesa y francesa, apareciendo por primera vez en sendos artículos que Roberto di Stefano (Di Stefano, 1989) y Dinu Bumbaru (Bumbaru, 1989) publicaran en 1989.

El fachadismo surge como respuesta a la necesidad de espacio, ya que en las edificaciones contemporáneas había tendencia a reducir espacio y alturas. Luego, aparecieron sistemas constructivos que afirmaban dar mayor seguridad sísmica, mayor tiempo de vida y un novedoso uso de edificaciones antiguas. En algunos casos, las edificaciones cambiaron también de materiales constructivos.

Algunos autores colocan a la Revolución Industrial como una división entre las construcciones con técnicas preindustriales y las construcciones posteriores con sustitución de materiales mediante mecanismos de producción automatizados postindustriales. La influencia de éstas últimas puede verse en construcciones de la costa peruana, por ejemplo la casona Figallo, de estilo neoclásico republicano, construida aproximadamente en 1920; o el antiguo colegio de La Recoleta (Lima) construido en 1939, pero que en 2003 fue intervenido, demoliendo el interior y conservando la fachada, donde actualmente funciona la galería de tiendas de cómputo Compuplaza (Ledgard, 2015).

El presente documento no pretende una explicación o justificación de la intervención fachadista que tuvo la casona Figallo. Ya de por sí, el fachadismo es polémico porque en muchos casos la ganancia inmobiliaria se sobrepone al valor del inmueble, demoliendo el interior que representa el valor tipológico en planta de la edificación. Sin embargo, hay casos en que el fachadismo se justifica cuando el inmueble ha perdido su interior, y lo único que tiene valor es su exterior. Más allá de razones económicas, es posible que el interior sea irrecuperable, mas no así la fachada, que puede estar en mejor estado de conservación. Santiago González afirma que «generalmente, las fachadas de los edificios son la parte mejor conservada debido también a su mejor calidad constructiva. Se diferencian del resto del edificio por sus materiales más nobles, su robustez y su más cuidada ejecución» (González, 1984).

Patologías

Luego de la intervención fachadista de los años 1950, la casona ha sufrido un deterioro progresivo y agresivo. Un factor decisivo ha sido la falta de mantenimiento. Las lesiones mecánicas son bastante extensas, abarcando prácticamente todo el edificio. Dichas lesiones podemos agruparlas en grietas, fisuras y desprendimientos. Las fisuras se extienden a toda la fachada, así como a las paredes exteriores de la cúpula y la cubierta del domo. Las fisuras se deben a la fuerte exposición a la climatología del lugar. En cuanto a las grietas, se presentan principalmente en las molduras de la fachada, y se originan por las secuencias de dilatación y contracción provocadas por la temperatura ambiental; estas molduras presentan una continuidad sin líneas de dilatación. En varios puntos, las grietas han originado desprendimientos de las molduras. En la moldura perimetral de la base del domo los desprendimientos son extensos y profundos, en este caso las grietas se deben a la carga que ejerce el domo sobre su base.

Las lesiones físicas también están extendidas. La humedad proveniente de intensas precipitaciones pluviales, así como la radiación solar, han desprendido partes del enlucido de la fachada, incluyendo la cúpula, además de que al filtrarse por las grietas han causado descomposición en la madera y la caña brava que conforma la estructura interna del muro de la fachada y de las paredes de la cúpula, acrecentando el desprendimiento de molduras. Las filtraciones del domo han descompuesto la madera que forma el cielo raso de la cúpula. Los vientos atmosféricos han depositado mucho polvo sobre la fachada cubriéndola totalmente; polvo que, debido a la falta de limpieza, se ha acumulado erosionando la pintura.

Las lesiones químicas se reducen a la oxidación y al ataque de organismos biológicos. Las precipitaciones pluviales y la humedad ambiental han oxidado las rejas metálicas de las ventanas. El ataque de organismos consiste en insectos xilófagos (termitas y carcomas) que han atacado la madera en la estructura interna de las paredes, las puertas y ventanas, así como la estructura de la cúpula. La presencia de una colmena de abejas instalada en el interior de un muro ha afectado a éste, y dificultado el trabajo. Tres colmenas de avispas han erosionado la fachada y la pared exterior de la cúpula.

Método

Se comenzó retirando todos los elementos de la fachada, puertas y ventanas que fueron catalogadas. Luego se procedió a la demolición interior, que comenzó desde arriba hacia abajo, usando herramientas manuales como rotomartillos (Figura 1). Considerando el compromiso de la fachada de ladrillo y quincha con la estructura, se conservaron muchos elementos estructurales que estaban unidos a la edificación antigua, tal como algunas columnas adheridas a la fachada, por lo que no se demolieron, así como también se respetaron la estructura del mirador y el domo. Se inició la construcción del edificio interior desde el sótano (Figura 2), y luego del primer hasta el tercer piso. A medida que progresaban los trabajos, se iba fijando la fachada al edificio nuevo (Figura 3).

La cúpula

La cúpula es un elemento arquitectónico ubicado en la esquina entre la avenida San Martín y la transversal Dos de Mayo, en la parte alta de la edificación. Originalmente era un mirador, función común en la época de su construcción original.

El concepto de cúpula se presenta ya en la prehistoria, apareciendo en viviendas en dicha forma, luego en las primeras civilizaciones, siempre en forma de viviendas abovedadas. Sin embargo, donde se volvieron populares y alcanzaron una variedad de formas y ornamentaciones, fue en las culturas bizantina, islámica y medieval, adquiriendo grandes dimensiones. A medida que mejoraban los conocimientos arquitectónicos y aparecían nuevos materiales, las cúpulas probaron más diseños. La civilización islámica tuvo también una singular preferencia por la cúpula, la cual se empleó en mezquitas, palacios y otros salones públicos.

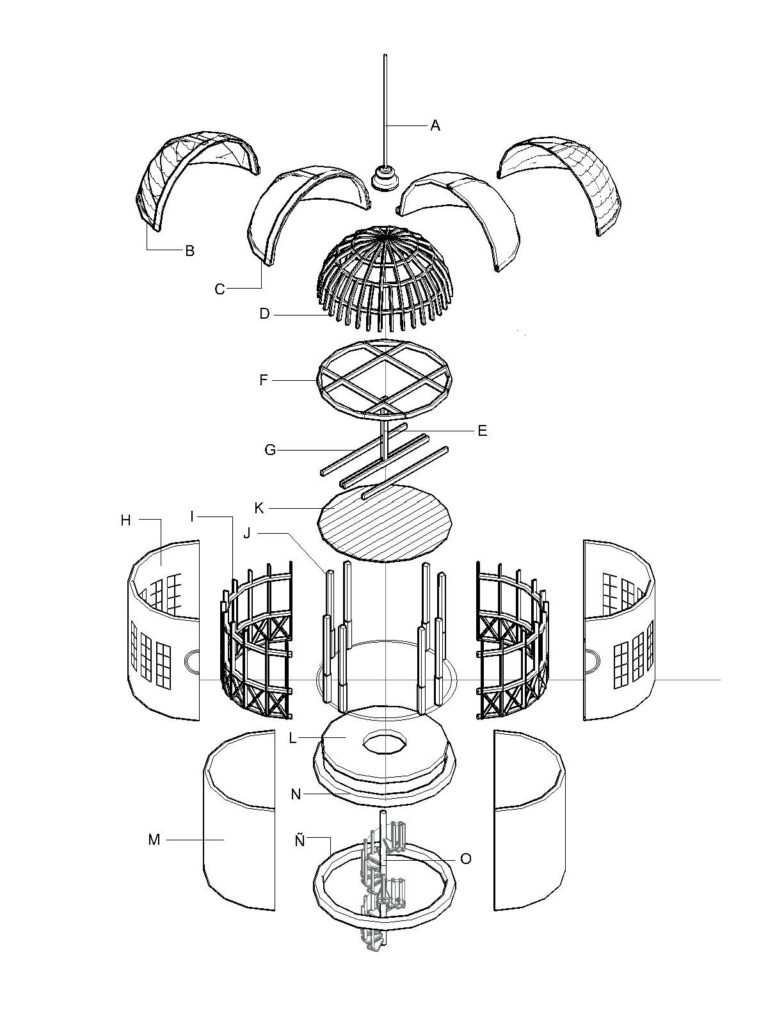

En nuestro caso, la cúpula de la casona Figallo está conformada por dos partes. La primera parte es el cuerpo del mirador, a la cual se llega a través de una escalera metálica de caracol que inicia en el segundo piso. Las paredes son de forma cilíndrica con ventanas rectangulares y un óculo. La estructura de las paredes está formada por quincha, y sobre ésta, una cubierta de mezcla de diablo en la parte exterior y yeso en la parte interior. El cuerpo de la cúpula se apoya en una estructura circular de concreto armado existente de la intervención fachadista de los años 50, cuando se concibió independizar la cúpula de su soporte original, de modo que la estructura de concreto funciona como una plataforma de apoyo.

La segunda parte es un domo, tiene una cercha de madera[6] que le da forma. Sobre esta cercha hay una cubierta de malla plástica (PVC) de 1/4”, la cual recibe una cubierta final de diablo fuerte. Sobre el domo existe un mástil de madera.

Patologías de la cúpula

Las lesiones mecánicas en el domo son principalmente grietas y fisuras debido a la radiación solar y a esfuerzos mecánicos de su peso sobre su base. Las abundantes precipitaciones pluviales han filtrado la humedad a través de las grietas y fisuras, provocando desprendimientos en las molduras, particularmente en la moldura perimetral, y en varias zonas de las paredes del mirador. La humedad y el ataque de insecto xilófagos han terminado por descomponer la quincha de las paredes, el cielo raso y la cercha de madera que forma la estructura del domo.

Estado de conservación del cuerpo de la cúpula

El cuerpo de la cúpula está formado por muros de quincha que al interior presentan una estructura de cuartones de madera de 2” x 4”, los cuales conforman bastidores con cuartones horizontales y diagonales en su base, sobre la cual se apoya una viga solera circular, también de madera. La estructura está recubierta en ambos lados por caña de guayaquil chancada, y sobre ella se ha colocado yeso en la cara interior, y diablo en la cara exterior.

Respecto a las calas efectuadas en esta parte de la edificación, se puede constatar el mal estado de la madera y de la caña, la cual se encuentra degradada por la acción de los xilófagos, lo que pone a esta estructura en inminente peligro de falla.

Intervención restauradora de la cúpula

La intervención comenzó por sectorizar los lugares por trabajar (Figura 4). Hay que considerar que se trabajó retirando todo el estuco de yeso y de diablo para luego atacar por paños, de esta forma se garantizó no perder información del proceso constructivo y reemplazar los cuartones que sean necesarios. Se consideró establecer una estructura de fierro que ayudase a transmitir los esfuerzos generados por el domo. Esta intervención estructural consistió en agregar ocho parantes metálicos verticales en las paredes de la pared cilíndrica (J), los cuales se atornillaron a la viga solera de concreto (Ñ). Estos parantes soportan un anillo metálico circular (F) al cual están soldados; este anillo tiene también soldadas cuatro vigas metálicas a modo de cruceta. De estas vigas metálicas se atornillan cuatro vigas de madera (G), y debajo de estas últimas se colocan tablas de pino (K) a modo de cielo raso. En el par de vigas de madera se atornilla un parante de madera vertical que ayudará a soportar el peso de la cubierta de la cúpula. Sobre las vigas metálicas (F) se apoya la cercha de madera existente (D).

Se retiraron los elementos sueltos del domo, tales como molduras externas en el perímetro de la base, y se reemplazaron por materiales semejantes, así como las maderas dañadas fueron reemplazadas por maderas recientes. Alrededor del perímetro exterior de la base se colocó una faja de fibra de vidrio que recubre toda la moldura perimetral para evitar la apertura y posibles deformaciones.

En el domo, se resanaron las fisuras y grietas producidas por las lluvias, luego se colocó un manto asfáltico de color gris y granulometría, usando piezas de este material, respetando la forma original de las escamas. Las piezas asfálticas fueron pegadas con asfalto caliente y aseguradas con tornillos. Esta solución impermeabiliza el domo sin agregar peso (Figura 5).

Molduras

El edificio presenta una serie de molduras que se acostumbraban a colocar en el exterior como parte del estilo neoclásico (Figura 6). La mayor parte de ellas son de pequeñas dimensiones, lo que permite que tengan mejor fijación, estabilidad, y mejor estado de conservación.

Las molduras existentes se clasificaron por su tamaño. Las molduras pequeñas y medianas tienen el alma de diablo con cobertura de yeso, con un perfil conseguido mediante arrastre de una tarraja metálica. Las molduras grandes, ubicadas en la torre de la cúpula, tienen una estructura formada por una sucesión de cartelas de madera, forradas con caña de guayaquil chancada, cuyo fin es reducir el peso y, finalmente, recubiertas con yeso.

Patología de las molduras

Las molduras perimetrales ubicadas a lo largo de la base de la cúpula presentan una serie de lesiones mecánicas debido al empuje lateral del domo. La secuencia dilatación-contracción ha causado grietas en las molduras externas del cuerpo cilíndrico del mirador y las pilastras que flanquean las ventanas. La cubierta escamada de cemento mas yeso del domo ha sufrido también grietas por la acción de los fenómenos naturales y fisuras por el empuje ya mencionado. Se observa el desprendimiento de molduras en las pilastras, y sobre todo en la moldura perimetral debido a su peso propio. Las lesiones físicas son causadas por las intensas lluvias que se filtran por las grietas, dañando la estructura interior, descomponiendo las maderas, y lavando la pintura exterior. Otra lesión física es la suciedad que deposita tanto el viento como la propia lluvia. En cuanto a las lesiones químicas, el ataque de avispas y excremento de murciélagos ha contribuido a la erosión de la cubierta y la suciedad de la misma.

Intervención en las molduras

La intervención restauradora comenzó con el retiro de las partes desprendidas o a punto de caer de las molduras, a lo que siguió una limpieza extensa. Con yeso y cemento se reconstruyeron las molduras faltantes, dándole su forma original y cuidando el empalme con las molduras adyacentes (Figuras 8 y 9). Se aplicó una capa de sellador y, sobre ella, pintura látex del color original. En el caso de la moldura perimetral de la base del domo, se colocaron dos capas de fibra de vidrio antes del acabado final, para disminuir el esfuerzo que genera el peso del domo sobre esta moldura (Figura 7).

Muros en la edificación que conforman la fachada

Los muros que conforman la fachada se presentan en dos pisos y un parapeto: en el primer piso son muros de ladrillo revestido con diablo, y los que forman el segundo piso, o segundo cuerpo, son muros en su totalidad de quincha de traza colonial conformados por bastidores de madera que, conjuntamente con la caña brava trenzada en la parte central del panel, forman una estructura. Estos bastidores tienen en la parte inferior una parte rellena con ladrillo o adobe, limitada por un cuartón horizontal y uno vertical (dicho peso logra dar estabilidad a todo el muro). Este tipo de quincha está conformado por un tejido de cañas bravas, luego cubiertas con una mezcla de torta de barro, y sobre ésta, una cubierta de yeso. Además, hay muchas molduras en la parte exterior.

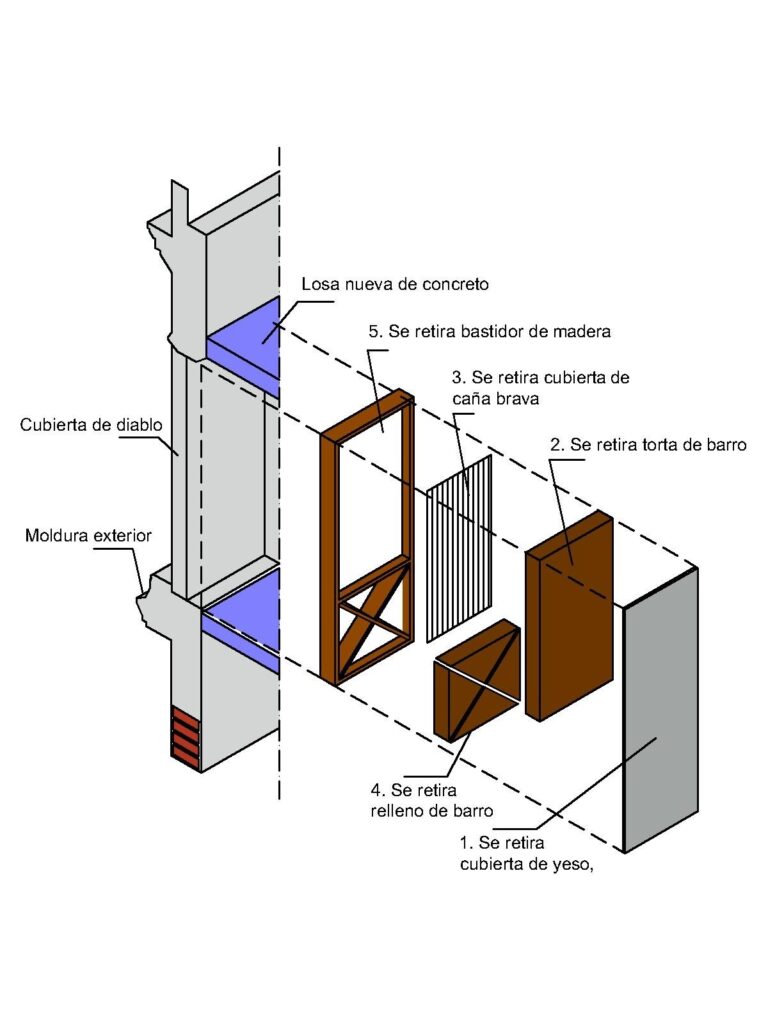

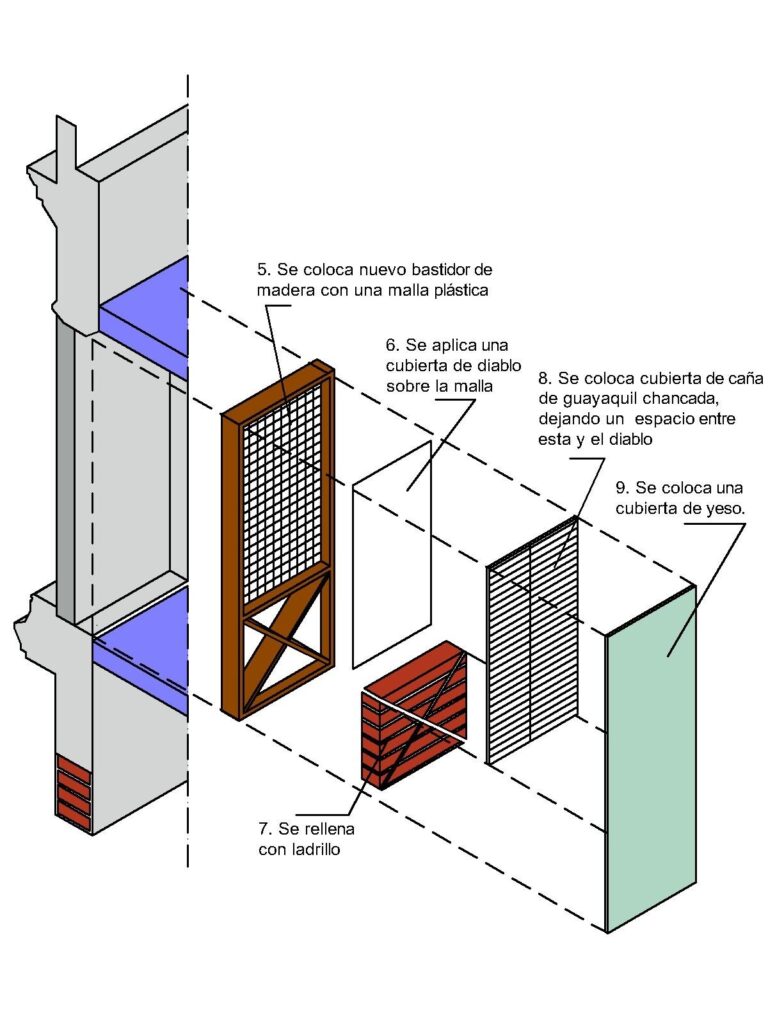

Intervención en muros

Mediante las calas realizadas se pudo detectar que la estructura de madera y la caña estaban en estado de descomposición debido a la humedad y al ataque de insectos xilófagos; se procedió a trabajar por paños para no perder la estabilidad del muro de quincha. Se procedió al retiro, en primer lugar, de la cubierta interior de yeso y de la torta de barro (Figura 12); a continuación, se retiró la caña y la madera, conservando el enlucido exterior con sus respectivas molduras (Figura 10). Por el lado interior de la superficie conservada se colocó una malla plástica (PVC) de 1/4”, que se aseguraba o tensaba con los nuevos bastidores de madera que reemplazaban a estos bastidores antiguos en mal estado; sobre estos nuevos bastidores se colocó mezcla de diablo fuerte para fijar la malla al enlucido exterior (Figura 13). Sobre el diablo se aplicó una cubierta de caña de guayaquil chancada (Figura 14), y finalmente se colocó una cubierta de yeso, dejando un vacío entre la caña y la última cubierta, promoviendo de esta forma un muro que mejorara el confort térmico acústico al interior del edificio (Figura 11). Con esta intervención se logró conservar el enlucido exterior de los muros, evitando que estos se vean comprometidos con pérdidas parciales, sobre todo en muros que tienen molduras.

Resultados de la restauración

Uno de los objetivos era lograr esa conexión estructural y funcional entre la fachada perimetral con valor histórico monumental y la edificación nueva al interior; esto se consiguió (Figuras 16 y 17). En ningún momento se perdió la relación entre los vanos externos y el interior de los nuevos ambientes (Figura 15).

Se logró recuperar las molduras en mal estado, y se hicieron tramos nuevos con tarrajas metálicas. La moldura mayor ubicada en el aro externo de la cúpula ha recibido, en todo su perímetro, una cubierta de refuerzo en fibra de vidrio.

En el conjunto de la casona se logró una limpieza general, así como el pintado y resane de grietas y fisuras en las paredes, lo que impedirá filtraciones pluviales, así como ataques de insectos xilófagos e himenópteros. Se restauraron muchas de las molduras perdidas, especialmente la moldura de la base del domo, la cual ha quedado reforzada.

También se reforzó y curó la estructura de madera de la cúpula, introduciendo al interior de los muros una estructura metálica conformada por tubos de sección rectangular que terminan en la parte superior en un collarín metálico, y en la parte inferior se unen a la base de concreto de la cúpula. Esta estructura metálica no es visible, de modo que se conservará la estética original. La cubierta agregada en el domo evitará futuras filtraciones pluviales, sin necesidad de haber agregado más peso a la cúpula.

Conclusiones

La conservación de edificaciones con valor monumental, histórico y estético, es un fenómeno que comienza a principios del siglo XX con pensadores como John Ruskin, Viollet Le Duc y Camillo Boito, tal vez con ideas diferentes en cuanto al acto de intervención, pero con principios válidos que han quedado establecidos en las diferentes cartas de restauración que hasta hoy se han elaborado. Estas cartas, a su vez, han permitido establecer la normativa sobre el patrimonio en los diferentes países del mundo. Tal normatividad internacional es abundante. De entre tales documentos, podemos mencionar la «Carta internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios» (ICOMOS, 1965), la «Carta europea de la herencia arquitectónica» (Consejo Europeo, 1975), la «Carta internacional para la conservación de ciudades históricas y áreas urbanas históricas» (ICOMOS, 1987), la «Carta del patrimonio vernáculo construido» (ICOMOS, 1998) y la «Carta sobre principios para el análisis, conservación y restauración de las estructuras del patrimonio arquitectónico» (ICOMOS, 2003).

El Perú no es ajeno a esta normatividad, la cual se encuentra en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), con la norma A.140, que regula los bienes culturales inmuebles; la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley N° 28296) y los reglamentos municipales de centros históricos en la ciudad donde se ubican los inmuebles.

El patrimonio histórico arquitectónico guarda la memoria arquitectónica de la ciudad donde se ubica el inmueble, a pesar de que existen tendencias o movimientos de intervención para la conservación sólo de la fachada del edificio monumento histórico. En restauraciones como la presente, se puede demostrar que un inmueble puede conservarse a través del tiempo, siempre que exista una preocupación constante de parte de las entidades gubernamentales encargadas, como el Ministerio de Cultura en el Perú.

Esta intervención sobre un edificio trata de exponer la conservación, en una serie de acciones y técnicas con nuevos materiales utilizados en la restauración del mismo. Como lo expresa la «Carta internacional sobre la conservación y restauración de monumentos y sitios»: «Cuando las técnicas tradicionales se muestren inadecuadas, la consolidación de un monumento puede ser asegurada valiéndose de todas las técnicas modernas de conservación y de construcción cuya eficacia haya sido demostrada con bases científicas y garantizada por la experiencia» (ICOMOS, 1965).

Ejemplo de este articulo puede ser el uso de malla plástica (PVC) de 1/4” que se colocó en muros de quincha, reemplazando a la malla metálica que se oxida al contacto con el yeso. También podríamos considerar el uso de fibra de vidrio como anillo exterior de la base de la cúpula, para evitar su deformación que se manifiesta en grietas. La Carta de Restauración de 1972 dice:

Modificaciones o inserciones de carácter sustentante y de conservación en la estructura interna o en el sustrato o soporte, siempre que una vez realizada la operación en la apariencia de la obra no resulte alteración ni cromática ni de materia en lo que se observa en la superficie (Ministerio de Instrucción Pública – Gobierno de Italia, 1972, artículo 7, punto 4).

Como ejemplo de este artículo puede considerarse la utilización de una estructura metálica tubular al interior del cuerpo de base de la cúpula, la cual permite asegurar la cúpula a su cuerpo cilíndrico, y transmitir esfuerzos a la losa en la que se apoya dicha estructura.

Ambos casos son claros ejemplos de la aplicación de la normatividad en una intervención restauradora.

Glosario

Caña brava. Variedad de caña de tallo duro y lleno o huec que se utiliza en la confección de paneles de quincha y también en coberturas.

Caña de Guayaquil. También conocida como bambú o guadua, es una caña de aproximadamente 4” de espesor que es aplastada, y usada de forma plana sobre bastidores de madera para generar paneles de quincha.

Cercha de madera. Estructura de madera que compone una cúpula o media naranja. Para estos casos, tienen la forma de un cuarto de circunferencia.

Diablo fuerte. Mezcla de cemento yeso en proporciones 1:2 respectivamente. Tiene la propiedad de un menor tiempo de fraguado y mayor trabajabilidad.

Quincha. Panel de construcción conformado por un bastidor de madera con caña de guayaquil chancada al interior. También podría estar conformada por caña brava, para luego ser empastada con torta de barro, yeso o diablo fuerte.

Torta de barro. Mezcla de tierra con paja o fibras vegetales con agua. Esta composición es usada para recubrir paneles de quincha y muros adobe.

Bibliografía

Bumbaru, Dinu. (1989). Le façadisme: le décor à l’envers! Ou less is décor! Icomos information. N° 4/1989, octubre/diciembre. p. 11-18.

Consejo de Europa. (1975). Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico. Ámsterdam, Países Bajos. Recuperado de: http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/programas/prolima/compendio-patrimonio-internacional/1975-CartaEuropea.pdf

Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS). (1965). Carta internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios. Venecia, Italia. Recuperado de: http://www.icomos.org/charters/venice_sp.pdf

Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS). (1987). Carta internacional para la conservación de ciudades históricas y áreas urbanas históricas. Washington, D. C., Estados Unidos. Recuperado de: https://www.icomos.org/charters/towns_sp.pdf

Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS). (1987). Carta internacional para la conservación de ciudades históricas y áreas urbanas históricas. Washington, D. C., Estados Unidos. Recuperado de: https://www.icomos.org/charters/towns_sp.pdf

Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS). (1999). Carta del patrimonio vernáculo construido. México. Recuperado de: https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/vernacular_sp.pdf

Di Stefano, Roberto. (1989). Facadism and speculation. Icomos information. N° 4/1989, octubre/diciembre. p. 1-2.

Gonzáles Rodríguez, Santiago. (1984). Vaciado de edificios conservando la fachada. Revista Informes de la Construcción, vol. 36, n° 363, agosto-septiembre, 1984, pp. 5-20.

Ledgard, Reynaldo. (2015). Textos sobre arquitectura peruana. Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú.

Ministerio de Instrucción Pública – Gobierno de Italia. (6 de abril de 1972). Carta de Restauración 1972. Circular número 117. Roma, Italia.

NOTAS

[1] Panel de construcción conformado por un bastidor de madera con caña de guayaquil chancada al interior. También podría estar conformada por caña brava, para luego ser empastada con torta de barro, yeso o diablo fuerte.

[2] También conocida como bambú o guadua, es una caña de aproximadamente 4” de espesor, que es aplastada y usada de forma plana sobre bastidores de madera para generar paneles de quincha.

[3] Variedad de caña de tallo duro y lleno o huec que se utiliza en la confección de paneles de quincha y también en coberturas.

[4] Mezcla de tierra con paja o fibras vegetales con agua. Esta composición es usada para recubrir paneles de quincha y muros de adobe.

[5] Mezcla de cemento yeso en proporciones 1:2 respectivamente. Tiene la propiedad de un menor tiempo de fraguado y mayor trabajabilidad.

[6] Estructura de madera que compone una cúpula o media naranja. Para estos casos, tienen la forma de un cuarto de circunferencia.