DOI:

Methodology for the assessment of the architectural heritage impact in urban space: Family Medical Unit Number 40

Genaro Hernández-Camachoa, Juana Cecilia Ángeles-Cañedob

aUniversidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, México: E-mail, ORCID, Google Scholar.

bUniversidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, México: E-mail, ORCID.

Recibido: 12 de mayo del 2025 | Aceptado: 26 de agosto del 2025 | Publicado: 31 de agosto del 2025

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo coadyuvar en comprender la naturaleza del patrimonio, a partir de una metodología de valoración implementada en una unidad de salud. Generalmente los valores de cambio priman sobre los de uso, favoreciendo la determinación de inmuebles desde los ámbitos de inversión y financieros o en todo caso, la consideración del inmueble, ajeno a las relaciones sociales que lo constituyen. Por lo que la presente investigación contribuye en una valoración: ontológica, vital, ética, social, cultural, histórica, lógica, formal, estética, emblemática que integra la arquitectura en su contexto, a partir de su condición espacial en la vida cotidiana. La metodología consistió en una determinación de valores, con base en ellos, se realizó una encuesta hacia los derechohabientes, con la finalidad de obtener una interpretación colectiva que contribuya en asimilar cómo permaneció una unidad de salud ante un desmantelamiento institucional. Los hallazgos vinculan los valores con las relaciones socioespaciales, acordes a un contexto determinado. Por lo que esta investigación puede ser replicada con relación a otras unidades de salud e incluso en otras instituciones. Así mismo, este análisis coadyuva en los procesos de diseño, para fomentar la integración de los equipamientos en el ámbito urbano.

Palabras clave: espacio público institucionalizado, patrimonio, salud, valoración.

Abstract

This research aims to understand the nature of heritage, using a methodology in healthcare unit. Exchange values generally prevail over use values, favoring the assessment of properties from investment and financial perspectives, or, in any case, the consideration of the property itself, separate from the social relations that constitute it. Therefore, this research contributes to an: ontological, vital, ethical, social, cultural, historical, logical, formal, aesthetic, and emblematic assessment that integrates architecture into its context, based on its spatial condition in everyday life. The methodology consist in determine values. Based on these values, a survey was conducted to users, with the aim of obtain a collective interpretation that contributes to understand how a healthcare unit survived after institutional dismantling. The findings link values with socio-spatial relations, consistent with a given context. Therefore, this research can be replicated in relation to other healthcare units and even in other institutions. Likewise, this analysis contributes to the design processes, promoting the integration of facilities into the urban environment.

Keywords: institutionalized public space, heritage, health, valuation.

1. Introducción

La investigación presente contribuye mediante una metodología de evaluación para el reconocimiento patrimonial arquitectónico en el espacio urbano que contrasta los ideales sociales con las dificultades reales. Específicamente en una unidad de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Por ser la institución de salud más representativa a nivel nacional. Con la finalidad de ahondar respecto a: ¿cómo las poblaciones locales preservan un inmueble en su ámbito local?, ¿es posible valorar un espacio por una población enferma?, ¿cómo la población determinada valoriza al patrimonio? Si una edificación patrimonial es intervenida ¿podría sufrir transformaciones arquitectónicas? Para ello, se retoma el caso: Unidad Médica Familiar Número 40 (U.M.F. 40). Los objetivos de la investigación consisten en explicar una metodología que permita evaluar un patrimonio desde sus interrelaciones urbanas concebidas por una población enferma. La relevancia de la investigación consiste en dar continuidad a los estudios que profundizan respecto a la naturaleza del patrimonio y su evaluación.

Uno de los desafíos que presenta el patrimonio consiste en la imposibilidad de ser apreciado y reconocido por los ritmos de vida cada vez más acelerados, así mismo por las capacidades mermadas de una población con enfermedades múltiples. Por ejemplo, una de las enfermedades con mayor índice es la hipertensión arterial “Se estima que hasta 80 por ciento de la población vive con esta enfermedad silenciosa, que no da síntomas y está relacionada con el sobrepeso y obesidad, afirmó el jefe de la Clínica de Trasplantes y Asistencia Ventricular del Hospital de Cardiología de Siglo XXI, José Ángel Cigarroa López” (Comunicación Social, 2017). Alrededor del 80% de la población mexicana cuenta con comorbilidad, es decir enfermedades múltiples, por lo que no es lo mismo poder disfrutar el habitar del patrimonio, a padecer el entorno en las unidades de salud desmanteladas.

En entornos de pobreza, las poblaciones determinadas valoran y defienden lo poco que poseen. Al habitar generan valores socialmente, los cuales no son estáticos; sino dinámicos. Existe un valor natural inherente a las interrelaciones entre los inmuebles, los usuarios y su contexto: el valor de uso “… su vestidura material su forma de expresión cualitativa que la distingue de las demás mercancías.” (Guzmán, 2016, p. 147). El valor de uso es relevante ya que otorga sentido al espacio convirtiéndolo en lugar, por ende, propicia la valorización del espacio con tendencia a ser patrimonio.

El valor pasa al inmueble cuando se plasma el trabajo humano, es así que las edificaciones contienen determinada cantidad de trabajo. “La forma del valor o su valor de cambio, es la expresión que hace común a todas las mercancías y por ende intercambiables entre sí de manera equivalente, pero conlleva también su forma relativa. Es pues su expresión cuantitativa, cuya manera reviste al trabajo contenida en ella, un trabajo abstracto. La Forma relativa y forma equivalente constituyen una unidad, son dos momentos inseparables entre sí, que se complementan mutuamente” (Guzmán, 2016, p. 147). Los límites de la satisfacción de las necesidades, la competencia, la necesidad de insertar nuevas tecnologías, procesos y las malas prácticas administrativas de un inmueble, ocasionan una obsolescencia, al grado de derrumbar inmuebles, para construir una edificación más actual. El valor de cambio puede ser tal, que conlleve a la Destrucción creativa del capital (Harvey, 2008).

El valor es lo que permite ponderar al patrimonio; toda edificación posee valor de uso y valor de cambio, los cuales son inversamente proporcionales y dinámicos. Una misma edificación se puede atesorar, modificar en sus usos, tener un proceso de compra y venta. Puede suceder que el trabajo invertido en la realización de una edificación, cause un efecto inverso, es decir, el menosprecio o repudio social. Con la finalidad de ahondar en una axiología más precisa se recurren a valoraciones complementarias.

Un valor de uso insustituible reside en la salud social. “Las acciones de las personas, las decisiones políticas, inciden en toda trama social, en el ambiente, la economía, el trabajo, la familia, la comunidad, el desarrollo de las naciones, su presente y su futuro, …” (Chertkoff, 2024). La relación entre las políticas en torno a la salud, el espacio y cómo se relaciona con las percepciones de los derechohabientes acontecen a partir de los valores transmitidos por generaciones a través de la convivencia familiar.

Las prácticas en torno a la salud y a los espacios públicos o privados en los que se busca la atención se relacionan directamente con los espacios de convivencia social, pues es en ellos en los que se transmiten experiencias de validación o rechazo a lugares como en la U.M.F. De este modo, los vínculos entre enfermedad y salud son posibles por la intervención estatal dual, al regular un derecho ciudadano como lo es la salud. Interviene a través de políticas públicas de salud operadas por unidades públicas que están situadas en localidades determinadas. A partir de su localidad se establece una segregación socioespacial. La atención que percibe el usuario es regulada, más no satisfecha por la unidad clínica familiar siempre carente, con miras a cumplir una necesidad. Debido a que en ello también reside su existencia, la de generar dependencia gubernamental en los derechohabientes.

Los vínculos entre enfermedad y salud fueron expresados a través de tipologías distintas (Sánchez y Montejano, 2023) que datan desde el claustro hasta la tipología sistémica, en su conjunto expresan una transición de las ideas con relación a las formas arquitectónicas en el tiempo. A partir del Estado moderno, la implementación del servicio para la salud acentúa una dualidad: regulación / servicio. “Los esquemas actuales de operación han limitado el crecimiento y la mejora de los servicios debido a la restricción impuesta a los usuarios para recibir atención médica solo en la institución pública de la que son derechohabientes, impactando directamente en la oportunidad de los servicios de salud, en la sub-utilización de la infraestructura hospitalaria y en la duplicidad de costos de operación que reducen el presupuesto general asignado al rubro de la salud” (Rodríguez et al., 2024, p. 137).

El conjunto social es quien logra conservar y adaptar sus instituciones entre un entorno que tiende a acentuar la regulación. Para ello, es necesario notar la conformación del territorio, concebido desde sus dinámicas, procesos e interrelaciones entre objetos y sujetos, “… entender el territorio usado como el territorio propiamente dicho – una porción de la superficie terrestre, incluyendo la naturaleza y la base normativa del Estado y su soberanía – más las sucesivas obras humanas – una base material y normativa en permanente reconstrucción – …” (Silveira, 2012, p. 30).

Entre lo público y lo privado yace el espacio institucionalizado “aquellos espacios públicos donde ciertas instituciones con capacidad política y económica influyen y actúan en su definición, cooperan con el orden global de forma solidaria, transformando la cotidianidad de los espacios públicos “bajo una razón técnica y operacional”” (Santos, 2000, p. 289). Por lo anteriormente dicho el espacio público funge de mediador “…serán entonces las prácticas socio-espaciales y sus modos de apropiación por personas, instituciones y empresas las que producen/reproducen, transforman o crean espacios públicos” (Celis, 2014, p. 51). En el caso presente, una clínica de salud, un “espacio público institucionalizado” (Celis, 2014, p. 55). Un espacio sostenido por la gente, en desigualdad de condiciones y en constante conflicto. Un espacio público real que recibe parte de las deseconomías generadas por el capitalismo mediante un discurso que encubre la carencia del servicio. El espacio público, el lugar en común, regulado, que permite la entrada de todo, prácticas culturales para la acumulación del capital y prácticas de cooperación que no son directamente acumulación del capital; pero también donde se expresa una jerarquización del poder a partir de pugnas y apropiaciones efímeras.

El desarrollo social incide en la valorización del patrimonio a través del tiempo. Tanto de su preservación material como en los imaginarios sociales. Si bien, los análisis en torno al patrimonio tienden a incluir cada vez más las emociones generadas por sus habitantes desde enfoques múltiples. “La educación, tal como la entendemos hoy, se centra en la transmisión de valores y en la construcción de conocimientos por parte del sujeto que aprende. En este contexto, la contemplación y el disfrute del patrimonio produce en las personas sensaciones estéticas, emocionales y vivenciales que van más allá del conocimiento intelectual” (Zabala y Roura, 2006, p. 235).

La tendencia hacia una valorización acentúa la significación del enlace emocional y la experiencia personal con el patrimonio, considerando su constitución identitaria y sentido de integración a las personas y comunidades. Por ende, la investigación presente, propone una metodología coherente con las diferentes realidades, para la valorización del patrimonio arquitectónico que permita la entrada de múltiples interpretaciones y así mismo, que incluya las apreciaciones de una población enferma.

La investigación presente expresa semejanzas con otros estudios similares del área. Existen metodologías participativas que consideran a la gente que utiliza a diario inmuebles determinados. Entre ellos, la Metodología para la Identificación de Valores en Sitios Patrimoniales (Gómez, 2018) la cual propone: 1) Establecer una delimitación territorial; 2) Elaboración del mapa de actores vinculados al sitio, ubicar a los líderes que representen los sectores involucrados en cada uno de los tres niveles de actuación; y 3) Realización de talleres. Estos últimos incluyen diversas etapas: 1. Integración a partir de mesas de trabajo; 2. Identificación de bienes patrimoniales (individual) donde cada participante enlista los atributos que hay en el lugar y que él considera deben ser legados a las próximas generaciones; 3. Relacionar valores con riesgos de acciones (individual); 4. Integración de aportes (colectiva) donde cada mesa trabajará uno de los valores colectivos que mayor repetición tuvo y, luego, lo discutirán entre ellos; 5. Conclusión del taller (colectiva) donde cada mesa presenta sus conclusiones considerando una igualdad en tiempos de participación; y 6. Seguimiento con la finalidad de tabular y presentar de manera gráfica y escrita a los participantes del taller. Durante las actividades del taller, es mencionado el uso que se dará a dicha información.

Las metodologías para la valorización del patrimonio coadyuvan a la preservación de la cultura a partir de una alfabetización en sentidos diversos. “No basta una legislación de protección de los bienes culturales si no se asegura su difusión y la comprensión de su significado. Es fundamental poner en práctica acciones educativas que garanticen la protección de los bienes y estimulen nuevos procesos selectivos que tomen en cuenta a los diferentes sectores de la sociedad” (Teixeira, 2006, p. 138). Por una parte, se da voz a los usuarios y por otra, es realizada una actualización en el Estado del Arte. Si al valorizar una edificación acontece un proceso de alfabetización que expresa las relaciones urbanas, entonces las interrelaciones entre los sujetos y objetos que conviven en el entorno transfieren los valores para que el inmueble prevalezca. ¿Qué es lo que valora la sociedad en contextos de crisis y enfermedad?, ¿es posible establecer una metodología que relacione las interpretaciones sociales con la valorización arquitectónica?

En este sentido, nos parece relevante profundizar en una metodología relacional acorde a esta evolución epistémica del concepto de patrimonio como proceso, especialmente la valorización. Uno de los principales debates que contribuye en la actualización del Estado del Arte del patrimonio, consiste en los valores que permiten diversas lecturas de un mismo proceso. Por supuesto desde un contexto determinado por el Colonialismo del poder de acuerdo con Lacarrieu y Laborde (2018), donde la microfísica del poder acontece de manera cotidiana al vincular los valores con los antivalores a partir de un trato diferenciado socioespacial. “En este sentido se puede afirmar que los bienes tradicionalmente preservados corresponden a las clases más favorecidas de la sociedad que logra imponer su herencia a todo el conjunto social” (Teixeira, 2006, p. 136). Por lo que a continuación, se explica la conservación y valoración de un bien social para la salud, a partir del espacio público institucional con carácter patrimonial, caracterizado por el desmantelamiento sistémico institucional; cobijado por las interacciones de los derechohabientes y empleados de la institución; altamente regulado, donde acontecen disputas, acuerdos y desacuerdos en el devenir cotidiano.

1.1. Valores que preservan los espacios para la salud

El territorio nacional en México, posee una vasta tradición constructiva, con un marcado acervo patrimonial en sus unidades de salud. A pesar de contar con un desmantelamiento en las instituciones de salud en México, estas son preservadas por sus habitantes. Por lo que a continuación se detalla una metodología a partir de sus valores: ontológico, vital, estético, social, cultural, histórica, lógica, formal y significativa.

En gran medida las unidades de salud son una expresión de la justicia social. Los alcances a partir de la Revolución Mexicana hasta el momento y las necesidades aún pendientes por satisfacer, vinculan la conformación de un patrimonio cuya existencia es justo ahí donde está y no en otro lugar, obedece a necesidades profundas interrelacionadas con poblaciones pobres, vulnerables y tendientes a enfermedades.

Las adaptaciones, reuso y resignificación de los espacios durante generaciones, coadyuvan a la interpretación del patrimonio para la preservación de la vida. En gran medida la gente reclama sus espacios desde un fomento de valores y antivalores sociales. Por ejemplo, “El estacionamiento de la U.M.F.40 es prestado por los vecinos, para que el personal guarde sus autos” (Comunicación personal, 2025). La gente es quien otorga el sentido y significado al inmueble al constituir consonancia en las comunidades locales.

El compendio de preguntas aplicadas a los derechohabientes es acorde a los valores por indagar, mismas preguntas fueron adecuadas por la extensión de la encuesta (ver Tabla 1). Antes de aplicar el medio para recabar datos, fueron omitidas cuestiones que resultaron con respuestas obvias para especialistas en la materia, así mismo, las preguntas vagas y con dificultad de comprensión para un público en general fueron reformuladas.

Tabla 1. Valores y preguntas.

| Valor | Pregunta |

| Ontológica | 1.- ¿Qué es para ti una unidad de medicina familiar? |

| Axiológica | 2.- ¿Por qué es valiosa la U.M.F.? |

| Vital | 3.- ¿Consideras que la U.M.F. ayuda a mejorar la vida? ¿Por qué? |

| Estética | 4.- La U.M.F. resulta atractiva para los derechohabientes ¿Por qué? |

| Relevancia | 5.- ¿Qué es lo más importante para ti en esta U.M.F.? |

| Económico | 6.- ¿Cuánto gastas cada vez que acudes a la clínica? |

| Social | 7.- Dentro de la U.M.F. ¿puede dialogar y convivir con otras personas? |

| Vínculo con las comunidades | 8.- ¿Consideras que recibes una atención de calidad por parte del personal de salud? ¿Por qué? |

| Cultural | 9.- ¿Tienes que modificar tus actividades o comportamientos cotidianos antes de venir a la clínica? En caso de contestar sí. ¿Como cuáles? |

| Compromiso público | 10.- ¿Consideras que la U.M.F. tiene un compromiso público? ¿Por qué? |

| Histórica | 11.- Consideras que el edificio tiene un valor histórico? ¿Por qué? |

| Lógica | 12.- ¿Qué tan fácil o difícil fue el proceso para ser atendida? |

| Formal | 13.-¿Consideras que la forma de la clínica es adecuada para llevar a cabo sus actividades diarias? |

| Afectiva | 14.- ¿Te agrada el aspecto de la clínica? |

| Espacial | 15.- ¿Cuáles podrían ser los beneficios de la ubicación de la U.M.F. en este lugar? |

| Proximidad / integración con el contexto | 16.- ¿Prefieres que la U.M.F. esté en otra ubicación? |

Fuente: elaboración propia.

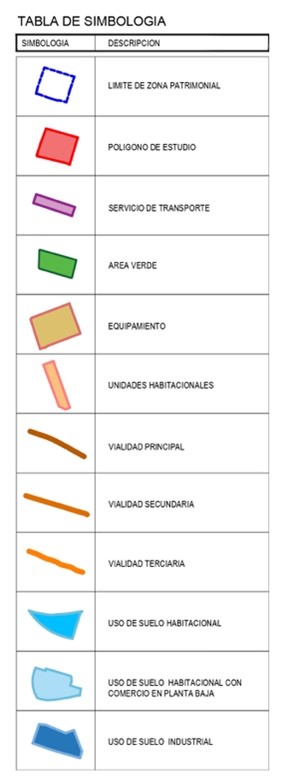

La unidad de salud U.M.F. 40 es un punto de llegada y partida, que vincula a los pueblos, barrios y colonias, se encuentra a mitad de la Avenida Miguel Hidalgo que posteriormente cambia de nombre a Calzada Real de San Martín, constituida por 2 000 m sinuosos. Esta avenida posee dos carriles en dos sentidos, donde desembocan pequeñas calles y callejones; con viviendas de uno a tres niveles de altura, situadas sobre un suelo blando-arcilloso.

Un extremo de la calle desemboca hacia Avenida de las Granjas donde anteriormente se encontraba el Rastro de la Ciudad de México, actualmente es un lugar de abasto popular. El otro extremo de la calle se convierte en la Avenida el Rosario (ver Figura 1). Las unidades del Rosario en la década de 1960 desarrollaron el conjunto habitacional más grande en América Latina.

La U.M.F. 40 junto a los parques, deportivos, calles, equipamientos y servicios hacen habitable una zona con una densificación en aumento. Cabe mencionar que la población yace sobre pueblos y barrios originarios que datan del Calpulli prehispánico, por lo que su traza sinuosa obedece a los antiguos caminos peatonales a un costado de los ríos, actualmente pavimentados.

Posterior al año 2000, surgieron diversas iniciativas para expropiar viviendas y espacios públicos en el pueblo de Santa Bárbara Tetlanman, con la finalidad de dar cabida a la Arena Ciudad de México y a un estadio de béisbol. Los habitantes organizados lograron detener la construcción del estadio y conservar sus viviendas. La arena de espectáculos fue construida sobre los restos del Rastro de Ferrería diseñado por el arquitecto José Villagrán García, dejando una fracción de lo que fue su fachada.

La U.M.F. 40 forma parte de un sistema de salud, por lo que trabaja de manera conjunta principalmente con las unidades de la Ciudad de México y está próxima al Estado de México. Por supuesto que puede recibir a derechohabientes de cualquier estado de la República Mexicana.

2. Metodología

La configuración metodológica para la valoración del impacto patrimonial arquitectónico en el espacio urbano, requirió de visitas a la Unidad Médica Familiar Número 40. Por ello, se realizó gestión con la U.M.F. 40 para poder llevar a cabo un levantamiento arquitectónico realizado en el año 2024 con estudiantes de la licenciatura en arquitectura, correspondientes a la unidad de enseñanza-aprendizaje: Seminario de Proyecto Terminal. Se realizaron subgrupos de 3-5 integrantes con la finalidad de realizar levantamientos por secciones: vestíbulo exterior y vestíbulo interior, planta baja, planta alta, patios y azotea (ver Figura 2).

La visita a la clínica permitió notar las relaciones entre los procesos y los espacios. La toma de medidas fue dibujada a mano, posteriormente los segmentos fueron unificados a través del diseño asistido por computadora (CAD). En seguida, se definieron los valores a obtener mediante la encuesta y a partir de ellos, fue generado un cuestionario. Las preguntas realizadas a los derechohabientes permitirán notar si la población usuaria se cuestiona en torno al patrimonio. Así mismo, implementar un proceso de alfabetización que coadyuve en la valoración del patrimonio. Para aproximar el sondeo hacia los derechohabientes, se preguntó al personal de la clínica la viabilidad del acceso a las preguntas por los derechohabientes desde un código Qr, enviado por correo electrónico o similar. Acorde a las sugerencias del personal de salud fueron realizadas las encuestas de manera tangible y presencial del 3 al 12 de febrero de 2025.

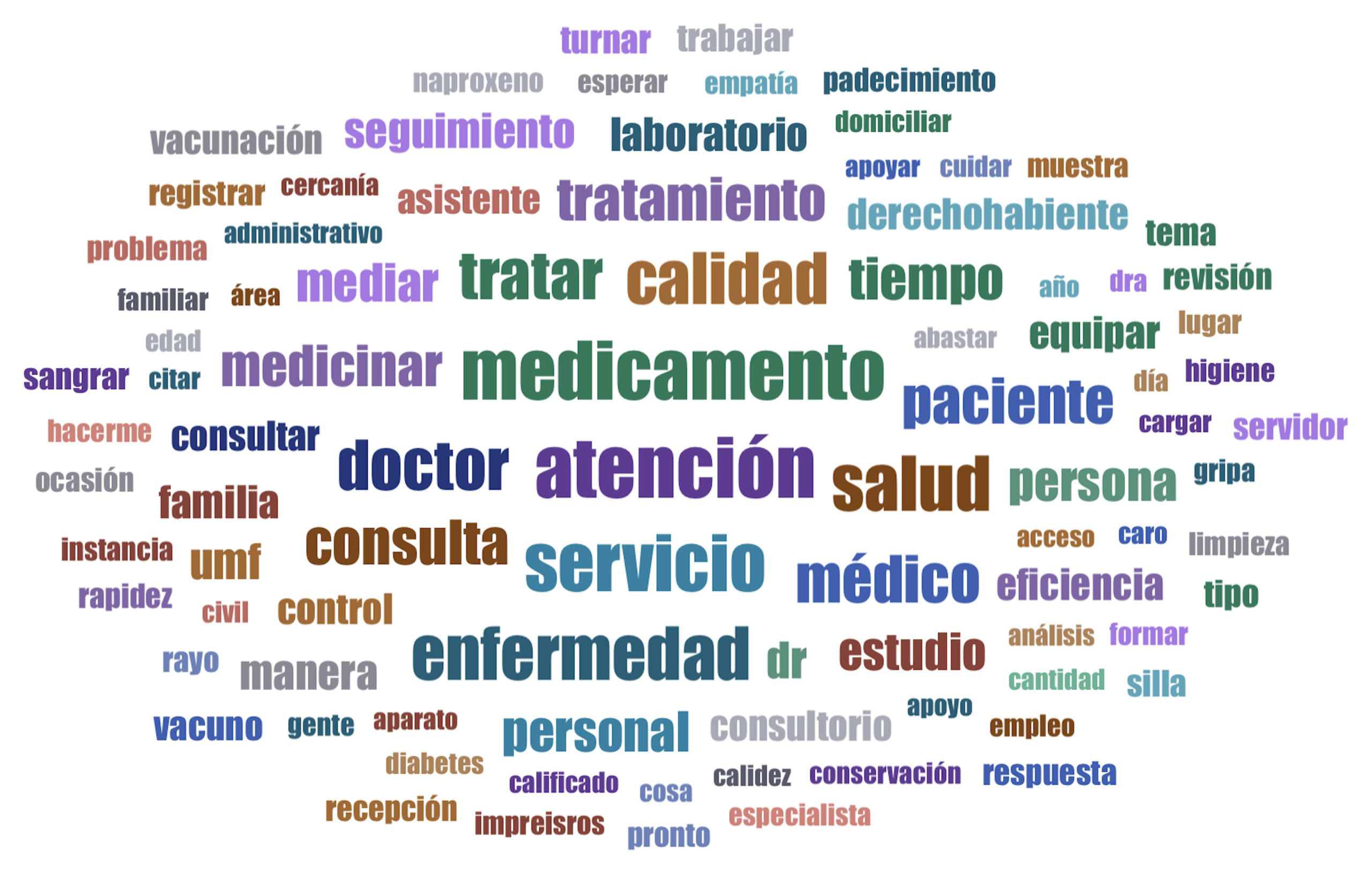

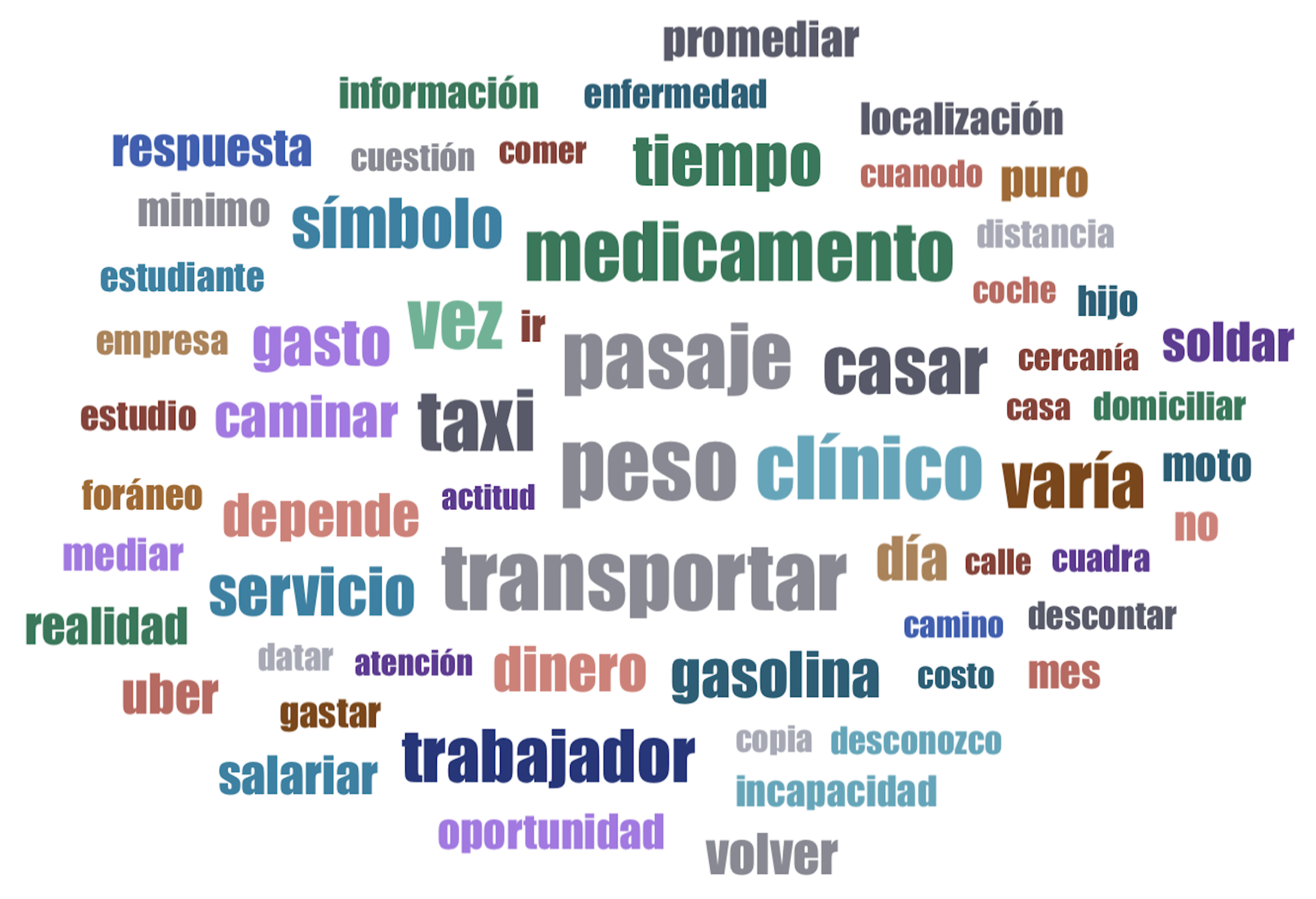

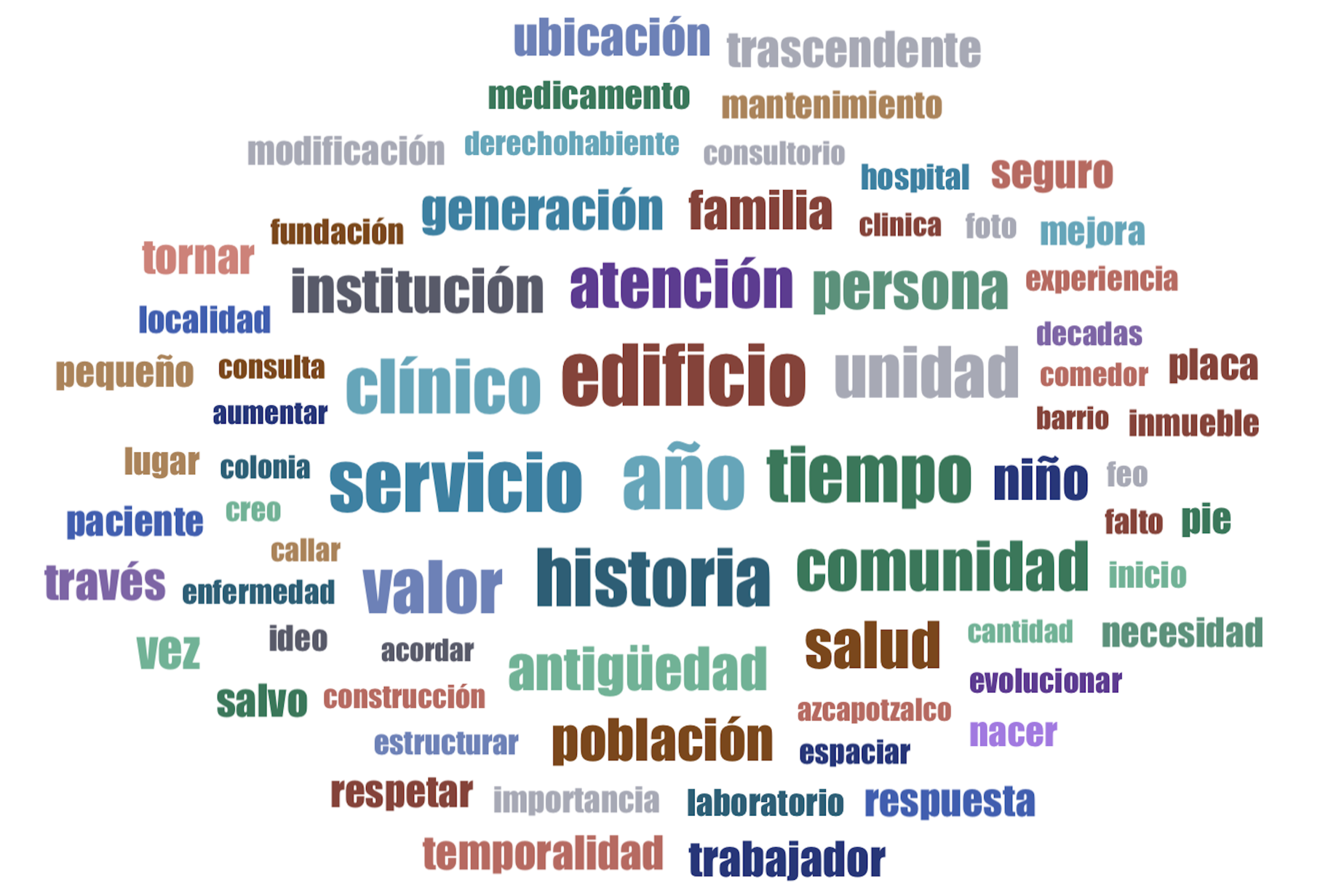

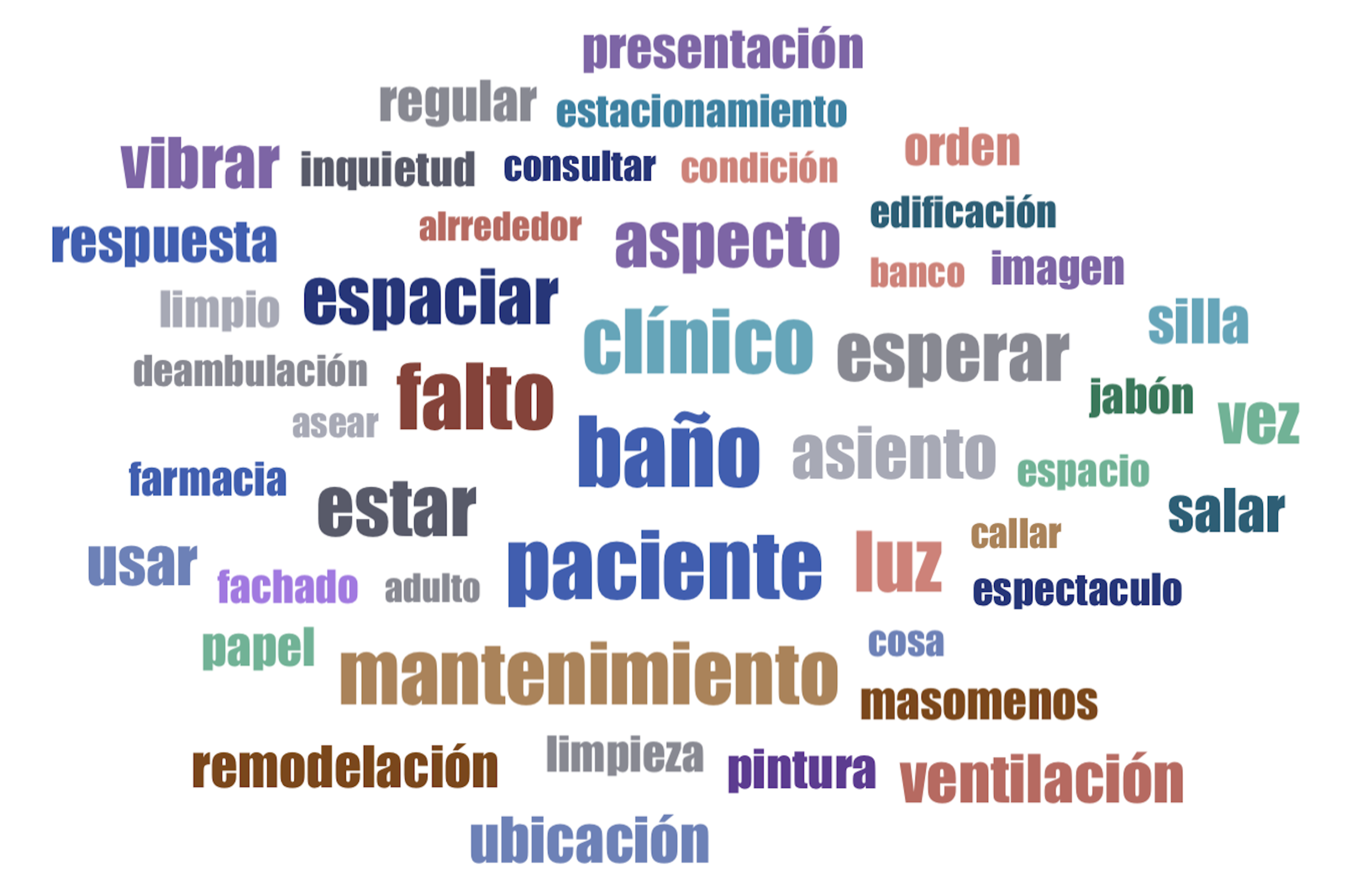

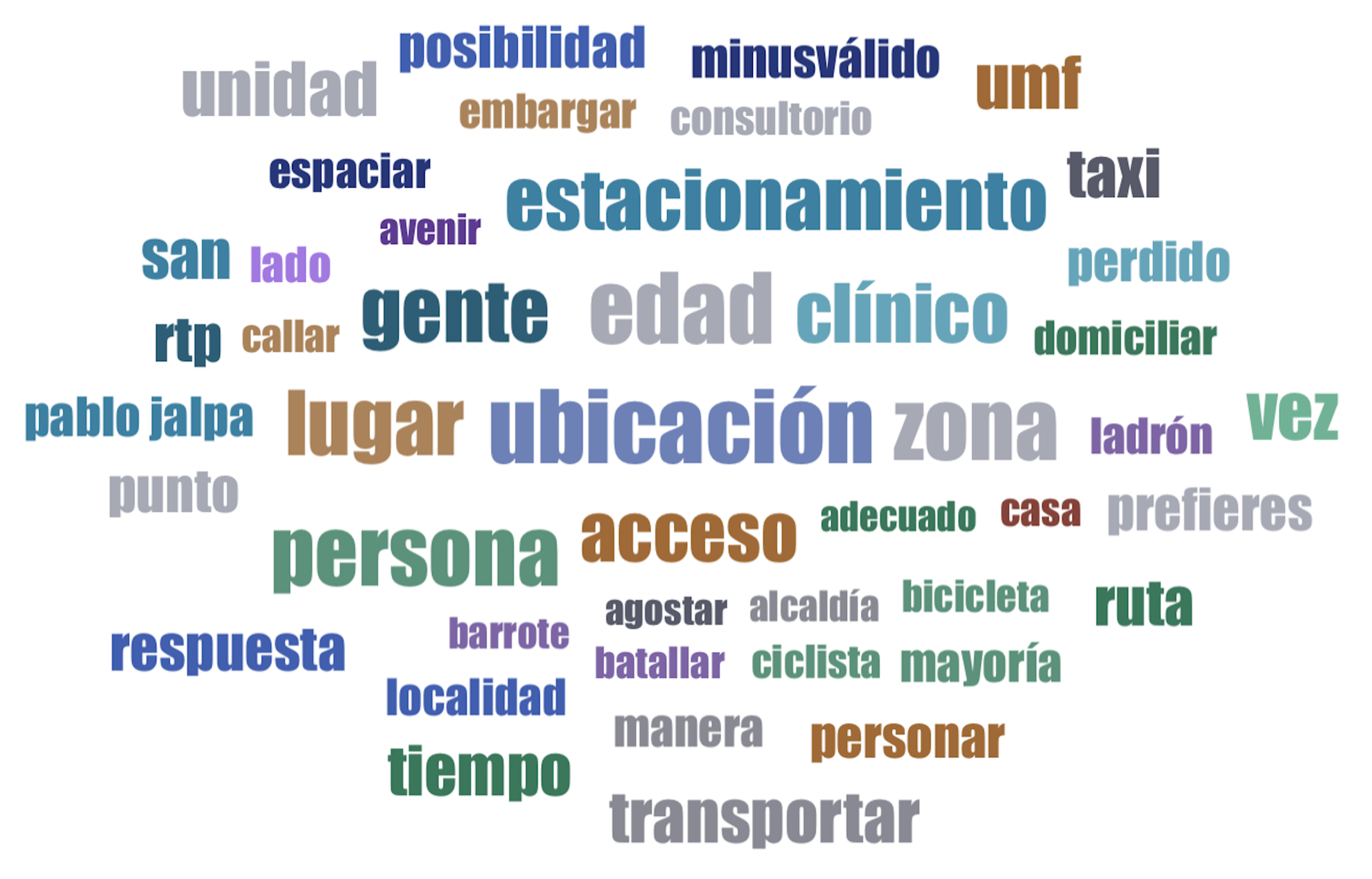

Previo a la aplicación de la encuesta se entregó la Carta de Derecho Informado a cada derechohabiente. Se realizaron 16 preguntas, consecutivamente, fueron transcritas con la finalidad de realizar una base de datos. En caso de respuestas que refieran a nombres del personal que brinda atención en la clínica, los nombres fueron sustituidos por una X. Se mantuvo un anonimato también respecto a los derechohabientes encuestados. Se implementó el software ATLAS ti con la finalidad de simplificar los resultados más importantes. Posteriormente, se realizó un análisis de las relaciones cualitativas entre las diversas respuestas y las gráficas de conceptos de ATLAS ti. Para ello, se implementaron cambios en la tipografía, colores y fondo para relacionar los contenidos a partir de las respuestas semejantes más reiterativas desde la concepción de la salud. A un costado de la multiplicidad de réplicas diferentes, fueron colocadas observaciones con características que resaltan el contenido de la respuesta mediante un complemento agregado con la finalidad de contribuir al análisis de la base de datos, por ejemplo: ubicación, accesibilidad, personal, equipamiento, entre otros. Finalmente, se codificó cada respuesta y se realizó un discurso a partir del conjunto resultante con la finalidad de notar cómo en un mismo lugar, pueden acontecer valores y antivalores. A continuación, se detallan los resultados obtenidos de cada pregunta.

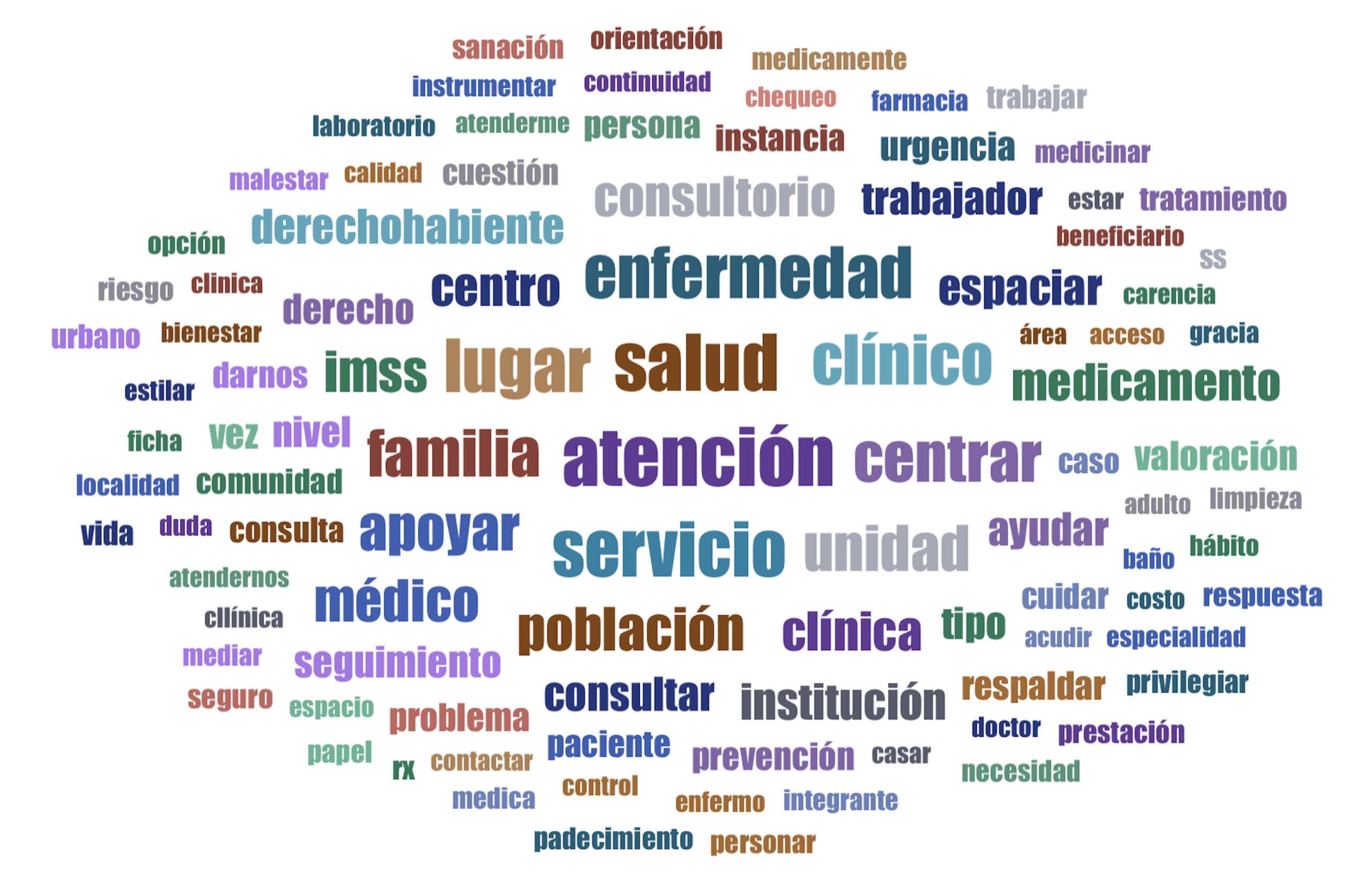

2.1. Pregunta 1.- ¿Qué es para ti una unidad de medicina familiar?

La pregunta 1 buscó profundizar respecto al valor ontológico, si es considerada la existencia de la Unidad de Medicina Familiar, en cuanto a la conformación del inmueble con las relaciones sociohistóricas que se desarrollan en la vida cotidiana. Sobresale la concepción en los derechohabientes de un cuidado familiar o poblacional: “Es una clínica donde se puede atender mi familia y yo” (Comunicación personal, P1R58, 2025) (ver Figura 3).

Parte de la población encuestada narra la construcción de su propia historia al vincular la Unidad Medica Familiar con relación a una integración histórica-social: “Es la clínica donde me atienden desde que era niña” (Comunicación personal, P1R130, 2025). En algunas respuestas de los derechohabientes, se ven reflejados los valores como la confianza, la economía y la necesidad del servicio, que expresan el respaldo de un sistema gubernamental, al que se le hace crítica, pero a la vez, se preserva la búsqueda de la atención en la U.M.F. El lugar donde reciben atención desde la infancia, expresa un cuidado y reconocimiento del existir de la institución a partir del reconocimiento a todo tipo de población: niñas, mujeres, personas de la tercera edad; que generalmente son excluidas de la vida activa o en todo caso deben luchar por ser atendidas.

La cuestión ontológica por supuesto que no es ideal. En casos determinados expresa lo opuesto. Si bien, la gente sabe lo que es una Unidad de Medicina Familiar, con mayor o menor precisión; notan la contradicción de su propia existencia: “Para darnos consulta, pero a veces no nos dan consulta” (Comunicación personal, P1R14, 2025); “Un medio para una urgencia sí, para enfermedad general no” (Comunicación personal, P1R62, 2025); “Un servicio necesario con carencias de medicamento” (Comunicación personal, P1R82, 2025).

Durante la visita a la clínica por los derechohabientes existe una confusión respecto a las funciones y ubicaciones de cada área y subárea. El área de Técnicos en Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD) es la que se encarga de dar orientación; sin embargo, en el imaginario de la mayoría poblacional reside en las asistentes médicas la atención a sus dudas. Esta problemática tiene que ver con la arquitectura respecto al diseño de ubicación del TAOD dentro de la unidad, al recibir de frente a los derechohabientes y que sea de fácil ubicación. También cabe hacer notar que la forma en que el TAOD se encuentra escondido es porque recibe quejas, en ocasiones bastante intensas por parte de los derechohabientes.

2.2. Pregunta 2.- ¿Por qué es valiosa la U.M.F.?

La pregunta 2 busca adentrarse en la axiología, es decir los valores, desarrollo y funciones que expresa la U.M.F. De manera general, los derechohabientes consideran valiosa la U.M.F. por estar relacionada con la vida en múltiples escalas, desde la cuestión individual, familiar, comunitaria, institucional en relación con el medio ambiente: “Es una institución confiable y respetuosa con el individuo y con el medio ambiente” (Comunicación personal, P2R114, 2025). Así mismo, desde la gravedad de salud: prevención, seguimiento, tratamiento oportuno de enfermedades, tratamiento de enfermedades crónicas y canalización a segundo o tercer nivel (ver Figura 4).

De este modo, el inmueble es valioso porque constituye un vínculo con las poblaciones, coadyuva directamente a su existir. En algunos casos, relacionados con la identidad de la población pobre o en carencia: “Porque no todas las personas pueden pagar un servicio médico particular” (Comunicación personal, P2R85, 2025). Un espacio para atender los malestares de la población en un entorno pobre es sumamente valioso: “Por no hacer un gasto de más” (Comunicación personal, P2R80, 2025). Si bien, la mayoría considera que es un apoyo a la economía, gratuita. Una minoría menciona que es un derecho como trabajador, el cual requiere incrementar más servicios, como la toma de glucosa. Al respecto, la institución tiene un costo tripartita: empleado, gobierno y empresario. Dicha consideración en cuanto a prestación laboral existe en la concepción de una minoría de los encuestados.

La privación y carencias que posee la institución es asimilada normal por una parte de la población, puesto que está acostumbrada a estar en la pobreza: “No para todos, es una unidad con la que contamos con casi todo lo necesario aunque a veces los medicamentos no los hay” (Comunicación personal, P2R29, 2025). Aunado a la falta de personal en primer, segundo y tercer nivel de atención: “Porque cuenta con los mejores especialistas y sus equipos van a la vanguardia a nivel mundial. Nada más que en diciembre del año pasado no hubo doctores en urgencias Magdalena de las Salinas y la Raza” (Comunicación personal, P2R55, 2025).

2.3. Pregunta 3.- ¿Consideras que la U.M.F. ayuda a mejorar la vida? ¿Por qué?

La asignación de valor obedece a una categorización relacional, la pregunta 3 refiere a la implicación de la vida favorecida por la U.M.F. Al respecto, gran parte de la población encuestada coincide en que la atención, medicamentos, el seguimiento a partir del primer filtro de atención y el tratamiento de enfermedades, coadyuvan a mejorar la vida: “Sí, porque se interesan en que tengamos una mejor vida para prevenir enfermedades” (Comunicación personal, P3R59, 2025). Es referida por los derechohabientes la conformación de un lugar que expresa el servicio a la salud a través de la promoción de estilos de vida saludable para lograr una salud integral, al notar la continuidad del personal que está pendiente de sus cambios físicos, así como las pláticas que ofrecen y la detección oportuna de enfermedades. Son acciones conjuntas que contribuyen para mejorar la calidad y extender la esperanza de vida: “Sí, porque es un espacio donde se atiende la salud de la comunidad” (Comunicación personal, R3P91, 2025).

Una atención de calidad disminuye la necesidad de control y vigilancia a los derechohabientes, si coinciden con un buen personal, capacitado, con buenas instalaciones e insumos, la población valora el esfuerzo institucional: “Considero que salvan vidas” (Comunicación personal, P3R103, 2025). Los programas y la atención integral que proporciona la U.M.F. le genera un valor para preservar la vida: “Sí, porque te ayuda en momentos de necesidad y tiene programas para la salud y el bienestar” (Comunicación personal, P3R45, 2025). Considerada para gente pobre: “Porque muchos no tenemos mismas oportunidades” (Comunicación personal, P3R12, 2025); “Sí, porque saca de apuros cuando no tienes dinero para ir a un doctor privado” (Comunicación personal, P3R25, 2025); “Si soy paciente crónico, la inversión de mi medicamento no sería accesible para mí” (Comunicación personal, P3R93, 2025).

Por lo anteriormente visto, la población con mayor tendencia a enfermedades es la gente pobre. La cual acude con la esperanza de encontrar buen personal, instalaciones, equipo e insumos; sin embargo, queda sujeta a un vaivén de variables: “Cuando el médico que te atiende y es profesional, mejora el propósito que se tiene para la vida. De otra forma, hay casos que no sirve de nada” (Comunicación personal, P3R24, 2025). Ante tal insuficiencia una parte de los derechohabientes que cuenta con recurso decide absorber los gastos. Así mismo, existe un trato diferencial y con trámites tardados: “No, ya que la atención que brindan es burocrática, demeritando las necesidades de salud que cada uno pueda tener” (Comunicación personal, P3R84, 2025).

2.4. Pregunta 4.- ¿La U.M.F. resulta atractiva para los derechohabientes ¿Por qué?

La pregunta 4 busca notar si existe una relación estética desde la percepción de los derechohabientes. Vincula la percepción, funciones y tipología esperada por sus habitantes. Para la mayoría encuestada la clínica está en malas condiciones, carece de medicamentos, de capacitación del personal, tiempos de espera largos. Es decir, les agrada la existencia de la clínica, pero tiene muchas deficiencias: “Sí, pero no le gusta que le cambien de médico” (Comunicación personal, P4R97, 2025). Incluso para gran cantidad de los derechohabientes la pregunta se encuentra fuera de lugar, ya que no importa si una U.M.F. es atractiva, pues obedece a una necesidad.

No resulta atractiva ya que consume mucho tiempo de espera y la consulta es muy rápida: “No al 100%, como se debería decir, ya que las mañanas nos dejan hasta una hora afuera en el frío hasta las ocho A.M. que nos dejan pasar, se me hace injusto” (Comunicación personal, P4R96, 2025). También mencionan el descuento que reciben los derechohabientes para recibir la prestación del servicio: “No, todo está sucio, las personas que atienden no son las indicadas, sólo es venir a perder un día completo para cinco minutos de consulta si es que la hay” (Comunicación personal, P4R107, 2025). Cabe resaltar que el tiempo dedicado de un médico a cada paciente es de 15 minutos. En caso de excederse tienen que salir tarde de su horario, perjudicando al siguiente turno o quitar tiempo a otro paciente, lo cual disminuye la calidad en el servicio de manera considerable, genera ambientes de tensión y mal trato al derechohabiente: “Porque el 30% del personal con calidad humana y el 70% que he tratado muy mala referencia” (Comunicación personal, P4R55, 2025); un lugar para atender a la salud que termina generando entornos y procesos para favorecer al desarrollo de enfermedades. Para la mayoría de los derechohabientes el espacio no es adecuado, por ejemplo, faltan sillas. Así mismo, es considerado un espacio que genera desigualdades: “No, porque no tenemos las mismas oportunidades” (Comunicación personal, P4R12, 2025). Un entorno caótico difícilmente resulta agradable.

Del conjunto de insatisfacciones los derechohabientes expresan datos interesantes a tomar para la construcción o adecuación de clínicas futuras: “No hay jabón para las manos, no hay básculas para los bebés, no hay biciestacionamiento, no hay estacionamiento para los derechohabientes, no hay medicinas específicas, no hay ventilación” (Comunicación personal, P4R106, 2025). Además del equipo médico, se requiere una mayor cantidad de consultorios: “Sí, porque dan un buen servicio, aunque considero deberían aumentar el número de consultorios” (Comunicación personal, P4R37, 2025).

Si bien, con el devenir de los años la clínica adaptó sus espacios, estos no se encuentran bien distribuidos, siguen el esquema de claustro, generando circulaciones largas, con espacios adosados: “No, porque hay lugares que se están desperdiciando” (Comunicación personal, P4R50, 2025). La falta de mantenimiento y el diseño se encuentran desfasados del imaginario de lo que es un espacio para la atención a la salud: “No, se ve vieja, las instalaciones y las adecuaciones que hacen no van acorde con la unidad” (Comunicación personal, P4R135, 2025). La estética podría considerarse ajena a la demanda de los usuarios en el sistema de salud, sin embargo, los espacios agradables y confortables pueden reducir síntomas emocionales como la ansiedad de los pacientes durante la espera de la atención. También pueden ser referentes a la historia y cultura, como en el caso de los murales y vitrales en algunas unidades del IMSS.

El grado del desmantelamiento de la unidad da apertura al tema de la privatización que estuvo vigente posterior a la apertura económica de la década de 1980, las crisis subsecuentes y la privatización de las paraestatales en la década de 1990: “Más o menos, porque considero que se pueden incorporar actividades más atractivas incluso privadas” (Comunicación personal, P4R13, 2025). En el año 2025 se rescató el sector salud IMSS e ISSSTE mediante la construcción de nuevas unidades; sin embargo, las unidades existentes prevalecen bastante desmanteladas.

A pesar de tales condiciones a una minoría poblacional le agrada el lugar, principalmente por sentir un respaldo en caso de enfermarse. Una pequeña porción poblacional nota la evolución de la clínica conforme transcurre el tiempo: “En los años han mejorado muchos aspectos” (Comunicación personal, P4R81, 2025). Por lo anteriormente visto existen muchas clínicas dentro de una, es decir, la mayoría de los derechohabientes reciben un mal trato; pero existe una minoría que recibe un buen trato y está satisfecha con el servicio: “Sí, porque se preocupan por el paciente y lo mandan a diferentes servicios” (Comunicación personal, P4R34, 2025). De manera reiterada en relación con la pregunta anterior, la U.M.F. resulta atractiva porque es un lugar amplio al cual se puede ir en familia.

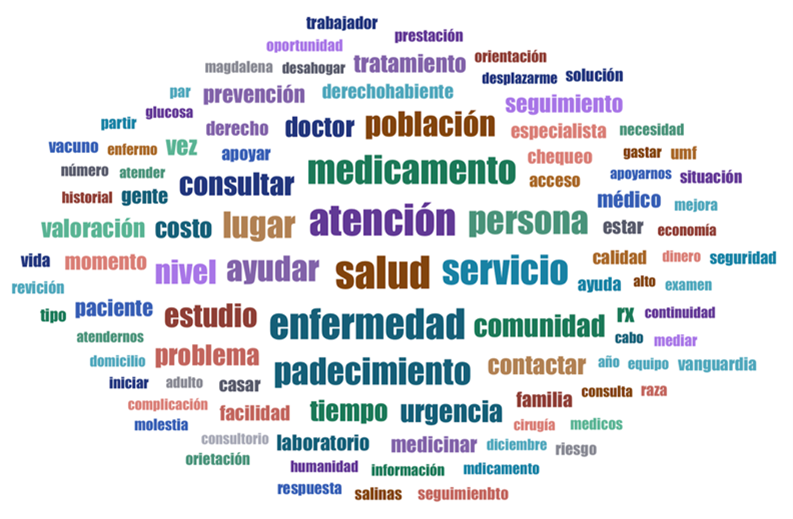

2.5. Pregunta 5.- ¿Qué es lo más importante para ti en esta U.M.F.?

La pregunta 5 busca explicar si la U.M.F. es significativa para sus habitantes y si el servicio logra ser relevante o trascendental en el contexto determinado. Dichas respuestas obedecen a rangos de edad y padecimiento, existen personas que acuden para la vacunación, al ser enviados del lugar donde trabajan: “Sólo que hay que acudir por temas que lo solicitan en empleos” (Comunicación personal, P5R62, 2025); detección de enfermedades oportunas; personas que acuden por medicamentos: “Que me dan tratamiento para la diabetes, y no tengo que comprar el medicamento” (Comunicación personal, P5R135, 2025); por el servicio de imagenología y laboratorio; enfermos crónicos en seguimiento a su enfermedad; adultos mayores: “La atención mensual, tercera edad” (Comunicación personal, P5R63, 2025) (ver Figura 5).

Para los derechohabientes lo más importante reside en el trato, la atención pronta y oportuna, con base en “Todo el equipo multidisciplinario” (Comunicación personal, P5R27, 2025 ). En consideración con el tiempo de espera, la entrega de medicamentos, el tratamiento médico, control de enfermedades, registro de expediente clínico: “Qué se lleva un registro de nuestros padecimientos” (Comunicación personal, P5R30, 2025) y por “Que me queda cerca de mi domicilio” (Comunicación personal, P5R66, 2025) o trabajo.

La importancia de la institución a pesar de estar desmantelada reside en la gente, de este modo, la base para la construcción de un lugar recae en la valoración entre seres humanos: “Esta la Dra. X que nos ha tratado por años y nos conoce perfectamente y en sí todos los servicios que proporciona” (Comunicación personal, P5R71, 2025). El trato personal coadyuva al conocimiento, seguimiento y conservación de la familia.

La importancia de una U.M.F. conlleva a un enfoque sistémico, reconocido por los derechohabientes a partir de la “Atención de un buen médico, laboratorios de calidad y medicina preventiva” (Comunicación personal, P5R29, 2025). La mayoría de los derechohabientes al acudir sin cita son agendados para otro día, debido a la saturación del servicio en la clínica. Sin embargo, en caso de que falte un derechohabiente a su cita o llegue tarde, esta puede ser recibida: “Que puedo venir sin cita y así te atienden” (Comunicación personal, P5R115, 2025). Ambos ambientes, tanto positivos como negativos, acontecen en la misma unidad de salud, desde una proximidad a la vida cotidiana, por la ubicación de la U.M.F: “Que nos atienden bien, está cerca y nos vamos caminando” (Comunicación personal, P5R87, 2025). Por ende, la valoración significativa desde una persona enferma tiene que ver en una primera instancia desde su recibimiento: “Tener un buen trato ya que en ocasiones las personas vienen mal y todo inicia desde recepción y después Dr. o Dra” (Comunicación personal, 2025).

2.6. Pregunta 6.- ¿Cuánto gastas cada vez que acudes a la clínica?

La pregunta 6 indaga respecto a qué tan accesible económicamente resulta el acceso a la clínica por los derechohabientes, si deben gastar para llegar a ella. Si el poder adquisitivo les permite absorber los costos indirectos, por ejemplo, una parte de los derechohabientes disminuye el tiempo de trámites y de atención al costear los estudios de laboratorios. Gran parte de los derechohabientes gasta entre 15 y 150 pesos para el transporte, pero la mayoría llega caminando (ver Figura 6).

Entre los gastos indirectos: “Si no hay incapacidad me descuentan un día, gasto el día de sueldo” (Comunicación personal, P6R52, 2025). En todo caso quienes llegan en coche, “Mínimo 500 en transporte (uber)” (Comunicación personal, P6R82, 2025). Los mayores gastos son para los foráneos. Al respecto, la clínica atiende a personas del Estado de México, quienes buscan acercarse a la ciudad por tener mayor equipo y servicio; sin embargo, ocasiona saturación extra en la clínica. El costo del descuento al trabajador por el uso del servicio no siempre se expresa en las condiciones de la unidad. Además del descuento por la prestación laboral y el transporte constante, existen gastos variables: “Varía pues aquí es tardado, y a veces es necesario hacer estudios por fuera” (Comunicación personal, P6R134, 2025).

2.7. Pregunta 7.- Dentro de la U.M.F. ¿puede dialogar y convivir con otras personas?

La pregunta 7 consiste en notar el valor social, a partir de las cualidades humanas elementales: dialogar y convivir. “Así es la convivencia es muy necesaria con el personal con los pacientes” (Comunicación personal, P7R17, 2025). La mayoría expresa la posibilidad de platicar con gente agradable y conocidos, ya que acude principalmente gente de la zona. “Sí, porque intercambiamos ideas” (Comunicación personal, P7R1, 2025).

Es necesario considerar que en un espacio para la atención a la salud, la población que asiste es enferma y la recién pandemia a causa del virus SARS-Cov 2 originada en 2019, genera en muchos pacientes el cuidado de posibles contagios, por ello, prefieren no conversar: “Sí, pero al final vienen por cuestiones de salud, entonces es necesario ser precavido” (Comunicación personal, P7R38, 2025); “Casi no, pues es lugar en silencio por respeto a los demás” (Comunicación personal, P7R4, 2025).

Algunos derechohabientes consideran terapéutica la convivencia en la sala de espera: “Sí, algunas personas han pasado un día largo o una enfermedad y sus tratamientos los comparten con uno para cuidar la salud” (Comunicación personal, P7R54, 2025). La convivencia está en relación con la cantidad de veces que acuden a la clínica, en caso de acudir poco, los derechohabientes no tienden a convivir. Así mismo, aquellos pacientes bastante enfermos: “Sí se puede divulgar según según cómo me sienta o llegue enferma” (Comunicación personal, P7R44, 2025). A una minoría no le gusta platicar: “No es necesario”(Comunicación personal, P7R6, 2025); “No lo acostumbro, aunque sí encuentras personas agradables” (Comunicación personal, P7R26, 2025).

La espera para ser atendidos genera ambientes proclives al diálogo: “La convivencia y diálogo entre personas esperando turno, nunca falta” (Comunicación personal, P7R139, 2025). La promoción de actividades coadyuva a la convivencia; pero no la determina, por ejemplo, las campañas de salud y divulgación modifican las interacciones, a favor de las interacciones grupales: “No, sólo cuando hay feria de salud o información de salud, al estar sentado en la espera” (Comunicación personal, P7R117, 2025). Otra actividad realizada durante la espera consiste en la lectura: “Sí se presenta el momento mientras espero a que me atiendan, me pongo a leer” (Comunicación personal, P7R29, 2025).

2.8. Pregunta 8.- ¿Consideras que recibes una atención de calidad por parte del personal de salud? ¿Por qué?

Con relación a las preguntas anteriores la mayoría de los derechohabientes considera que reciben una atención con mala calidad, con poco tiempo para la consulta: “A veces, porque luego no me dan atención” (Comunicación personal, P8R1, 2025), con un trato déspota, en todo caso el personal posee los conocimientos, pero por el exceso de pacientes y después de algunas horas de trabajo el trato cambia: “Sí a veces, porque como hay mucha gente, los médicos, a cierta hora, ya atienden de mala gana” (Comunicación personal, P8R62, 2025); “Más o menos, parece que les están pidiendo un favor, hay personal médico que no tiene empatía” (Comunicación personal, P8R2, 2025); “Del 30% si son pocos los que hacen su trabajo con amor y calidad humana” (Comunicación personal, P8R55, 2025). Ante dicho panorama caracterizado por un exceso de trabajo, las plataformas digitales podrían coadyuvar en la síntesis del historial clínico; sin embargo, este no es seguido por todo el personal: “No definitivamente no. No leen su expediente, no conocen al paciente (su nombre), los cambian con frecuencia. Es poca atención que le ponen a las enfermeades” (Comunicación personal, P8R82, 2025).

La cuestión de atención al paciente es una relación desigual, ya que el personal posee conocimientos que el paciente no: “Los altos rangos doctor alegría es un patán. El doctor X de lo mejor” (Comunicación personal, P8R93). Existe personal ubicado por los derechohabientes tanto positivo como negativo respecto al trato. En la formación de enfermeras y médicos, actualmente se ejerce una superioridad, que es replicada en la mayoría del trato al derechohabiente: “No, la calidad que tiene que ser integral, desde el tiempo que esperas para ser atendido la forma en la que te atienden la recepcionistas y la valoración detallada de médico” (Comunicación personal, P8R85, 2025).

En gran medida los derechohabientes consideran una atención de buena de calidad: “Sí, el trato es digno y las dudas son resueltas” (Comunicación personal, P8R17, 2025) que mejora con el transcurrir del tiempo: “Sí, afortunadamente la atención ha mejorado mucho” (Comunicación personal, P8R18, 2025). Desde el recibimiento: “Sin duda alguna la Dra. inmediatamente entrando al consultorio me pregunta por mi estado de salud, me toma los signos vitales y hace un chequeo de mis enfermedades” (Comunicación personal, P8R71, 2025). Con tratamientos efectivos: “Sí por que en las ocasiones que he acudido, el tratamiento que recibo sí me ayuda a recuperarme” (Comunicación personal, P8R74, 2025).

Por lo anteriormente mencionado existe un trato diferenciado del personal hacia los derechohabientes: “A veces no tratan de la misma manera todos” (Comunicación personal, P8R3, 2025). La población derechohabiente expresa un trato extremo desigual y burocrático: “Es relativo, hay profesionistas que atienden perfectamente, y otros que hasta groseros se comportan” (Comunicación personal, P8R24, 2025).

Una causa que afecta el seguimiento clínico del derechohabiente reside en la ausencia de su médico durante las vacaciones. Debido a ello, se interrumpe la continuidad en los procesos de atención al paciente, puesto que el médico suplente desconoce la trayectoria y modifica la atención. Por lo que es necesario fomentar protocolos adecuados para el seguimiento de las consultas durante los periodos vacacionales. Otra característica para la atención de calidad reside en los estudios realizados, medicamento otorgado y el envío a segundo o tercer nivel de atención: “Sí porque si requiero algún medicamento o algún estudio me mandan al lugar correspondiente” (Comunicación personal, P8R75, 2025).

Pareciera que el aumento de personal sería viable; sin embargo, hay que considerar que las políticas para el incremento de personal, genera espacios hacinados y procesos más complicados de lo habitual: “No, claro, no todos, pero en general se siente el personal hartos y de tratar tantas personas es decir, falta personal” (Comunicación personal, P8R164, 2025). Acompañada de futuros incrementos de personal, se requiere de espacios más amplios y diseñados para el desarrollo de una atención de calidad a nivel local.

2.9. Pregunta 9.- ¿Tienes que modificar tus actividades o comportamientos cotidianos antes de venir a la clínica? En caso de contestar sí… ¿Como cuáles?

La pregunta 9 busca explicar si la U.M.F. cambia la vida cotidiana o si contribuye al conjunto de creencias, valores, comportamientos, artes, leyes y costumbres que comparte la población derechohabiente de los pueblos, barrios y colonias circundantes a la U.M.F. De los encuestados, la mayoría cambia sus actividades y comportamientos, desde la preparación días antes para asistir. Cambios en los hábitos alimenticios, estrés, reposo posterior a la consulta: “Hacer todo un día antes la comida para mis hijos y llevarlos a la escuela previamente” (Comunicación personal, P9R39, 2025). Los preparativos consideran no perder más de un día: “Sí, para poder alcanzar lugar y recibir consulta” (Comunicación personal, P9R140, 2025) en caso dado de llegar tarde u olvidar la cita, esta se debe volver a programar.

Para asistir a consulta los derechohabientes dedican un día completo, debido al tiempo consumido y al desgaste corporal: “Sí, horarios de sueño, comida, esfuerzo, etc.” (Comunicación personal, P9R21, 2025). La modificación de las actividades o comportamientos cotidianos depende del tiempo en que son atendidos los derechohabientes, dicha variabilidad genera incertidumbre en los pacientes: “Sí tengo que mover todas mis actividades, por no saber cuánto tardará la visita a la unidad médica familiar” (Comunicación personal, P9R32, 2025).

Debido al funcionamiento a plenitud de los servicios de la clínica por la mañana, gran parte de los derechohabientes deben cambiar de turno o solicitar permiso laboral. Además, la autorización laboral para acudir a la clínica suele ser breve, lo cual impide la asistencia de los trabajadores: “Sí cuando me toca consulta, pues tardo hasta una hora para pasar y los trabajos sólo dan de media a una hora” (Comunicación personal, P9R50, 2025). Las actividades cotidianas de los usuarios de la clínica, con la finalidad de disminuir los tiempos de espera para recibir consulta, requieren de tiempo previo extra: “Sí, debo considerar uno o dos horas antes de que inicie la consulta para obtener una de las primeras 5 fichas si es imprevisto” (Comunicación personal, P9R52, 2025).

Gran parte de los usuarios no modifican sus actividades cotidianas al asistir a la clínica debido a que la asistencia a la unidad ya es parte del día a día. Incluso la mayoría de los adultos mayores deben cuidar a familiares que también son adultos mayores. Muy pocos derechohabientes acuden para tomar clases en otras unidades y deben unificar un horario para el desarrollo de ambas actividades: “Sí, tomo clases en la clínica 13, y a veces no hay; pero sí requiero mis citas” (Comunicación personal, P9R146, 2025). Por la capacidad de reorganizar los tiempos: “No, es la misma rutina, preparo documentos, preparo la ropa” (Comunicación personal, P9R77, 2025). Al contar con citas virtuales es posible agilizar los tiempos: “No, porque las citas son programadas” (Comunicación personal, P9R90, 2025). Sin embargo: “Sí a veces no se puede sacar cita porque ya está todo lleno y debemos venir desde temprano, y si pasamos a Unifila se puede perder todo el día esperando atención” (Comunicación personal, P9R37, 2025).

2.10. Pregunta 10.- ¿Consideras que la U.M.F. tiene un compromiso público? ¿Por qué?

La pregunta 10 busca profundizar respecto al compromiso inherente entre la institución de salud y la población derechohabiente o en todo caso notar, si existe un ideal en el imaginario de los usuarios que no es cumplido por la institución de salud. A continuación, se mencionan las intenciones y acciones con miras a cumplir un compromiso público desde ambos actores sociales: los empleados de la institución y desde los derechohabientes. “Pues sí, la salud ya sea física y mental, inclusive social, porque tiene un compromiso con la comunidad, y además no es gratuita, la hemos pagado o unos cuantos aún la siguen pagando porque aún trabajan” (Comunicación personal, P10R164, 2025).

El IMSS tiene presencia y reconocimiento a nivel nacional: “Sí, es una institución gubernamental” (Comunicación personal, P10R36, 2025). Vinculada con el origen del desarrollo industrial en México en la década de 1940 y 1950, con relación a la Sustitución de importaciones y posterior al año 2000 con la inserción del sector servicios: “Sí porque es una institución creada por los trabajadores de la industria en México” (Comunicación personal, P10R16, 2025).

El compromiso institucional del IMSS reside en la convicción y vocación del personal. Algunos imaginarios sociales ideales sobrepasan la capacidad del instituto: “Si es, debería atender a todos en caso de emergencia no solo a los asegurados” (Comunicación personal, P10R77, 2025). Por supuesto que son buenas ideas, pero hay que considerar que México está en un contexto con una población de adultos mayores en ascenso: “Que lo tenga, si que lo cumpla no siempre. Sobre todo con personas adultas mayores, no todos tienen la disponibilidad de ayudarlos” (Comunicación personal, P10R85, 2025). Dicho contexto acontece a la par de una tendencia hacia la automatización en los servicios a largo plazo.

Los ideales de un sistema de salud contrastan con la realidad: “Sí lo tiene, pero no suelen cumplirlo porque la atención suele ser deplorable” (Comunicación personal, P10R23, 2025). El desgaste de los trabajadores, la falta de capacitación: “No, el personal que labora el sistema sea hostil, estresante y todo el trámite es muy burocrático” (Comunicación personal, P10R107, 2025). La carencia de protocolos precisos genera un imaginario social incumplido: “Debiera, pero el personal también debería tener vocación de servicio y lamentablemente no es así” (Comunicación personal, P10R28, 2025). Aunado a ello, la incapacidad de dar suficiencia en la continuidad del servicio: “Por qué siempre te dicen que no hay citas con los especialistas, así que no” (Comunicación personal, P10R35, 2025).

A lo largo de todas las preguntas existe un eje que las vincula, el cual es la concepción de la institución para gente pobre: “Por qué muchos no tenemos las mismas oportunidades” (Comunicación personal, P10R12, 2025). Por ende, la institución tiene un compromiso con la resolución a la pobreza y atención a población vulnerable: “Sí para atender a pacientes que no tienen recursos” (Comunicación personal, P10, R44, 2025); “Considero que sí, nosotros que somos de tercera edad y no tenemos lo suficiente” (Comunicación personal, P10R122, 2025).

Con el aumento de los derechohabientes en pandemia a causa del virus SARS-CoV-2 la clínica abrió los fines de semana e incrementó un turno laboral en el año 2021. Por lo que algunos imaginarios son viables. Entre las necesidades está la consideración de extender los horarios y días de servicio, por ejemplo, ampliar el servicio de la clínica los fines de semana: “No siempre ya que no hay consulta los fines de semana” (Comunicación personal, 2025). A mediados de 2025 ya se cuenta con consulta los fines de semana.

2.11. Pregunta 11.- ¿Consideras que el edificio tiene un valor histórico? ¿Por qué?

La pregunta 11 busca establecer una relación entre el inmueble, sus relaciones sociales y cómo estas quedan en la memoria, con la finalidad de notar las circunstancias socioespaciales dignas de ser recordadas. Para la mayoría, el edificio no tiene un valor histórico y para una gran cantidad de derechohabientes sí: “No, es un edificio, pues normal, arquitectónicamente hablando, no se me hace trascendente” (Comunicación personal, P11R164, 2025). Resulta interesante notar cómo la clínica, correspondiente a la arquitectura moderna, con un estilo predominante en México, no es valorada por una mayoría de sus derechohabientes: “Como tal no, por su importancia en la atención a la salud, sí” (Comunicación personal, P11R127, 2025). Es decir, la forma no es relevante; sin embargo, por las funciones que ofrece sí es valorada: “Sí, porque atienden al trabajador” (Comunicación personal, P11R94, 2025). “Porque sin ese edificio no tendríamos dónde conseguir o comprar medicamento” (Comunicación personal, P11R12, 2025) (ver Figura 7).

Para una gran cantidad de derechohabientes resulta valiosa la U.M.F.40 por la cantidad de derechohabientes que asisten, por el sentido de pertenencia y por estar construida en un barrio: “Sí, yo creo que todo inmueble tiene un valor histórico” (Comunicación personal, P11R96, 2025). Es una institución respetada por el servicio que ofrece, su vigencia y tiempo de existencia: “Sí, por los años de antigüedad” (Comunicación personal, P11R124, 2025), “Y ya está viejito y sigue de poca funcionando” (Comunicación personal, P11R133, 2025), “Sí ya es una construcción con más de 30 años que son los que yo vivo por aquí” (Comunicación personal, P11R152, 2025). Aquellos habitantes que la valoran, expresan su vínculo socioespacial desde la infancia: “Sí lo considero desde que nací, vengo a esta clínica, y considero que tiene su historia desde su fundación” (Comunicación personal, P11R139), “Sí porque desde niña me he atendido aquí” (Comunicación personal, P11R75, 2025). Las experiencias vividas en la clínica conforman recuerdos familiares que son transmitidos a las nuevas generaciones: “Sí ya que desde que empecé a recibir el servicio, mi familia comenta ha pasado muchos años y experiencias” (Comunicación personal, P11R90, 2025).

El inmueble adquiere un sentido especial por la conformación de una red de significaciones que genera la sociedad al ser protegida: “Sí, porque ya han pasado generaciones para que las atiendan de su salud” (Comunicación personal, P11R117, 2025). La conformación de un lugar para asistir a la gente y su permanencia a pesar del desmantelamiento: “Sí, porque es un lugar que se ha usado para ayudar a muchas personas” (Comunicación personal, P11R113, 2025). Un elemento nodal entre los pueblos, barrios y colonias: “Sí, porque en torno a él gira la comunidad” (Comunicación personal, P11R110, 2025).

Otro elemento que lo hace valioso durante el tiempo consiste en su adaptabilidad: “Sí, porque el espacio es capaz y se puede mejorar” (Comunicación personal, P11R89, 2025). Los derechohabientes que notan los cambios por los que transcurrió la clínica, generalmente son adultos mayores: “Sí, porque ha evolucionado de acuerdo a las necesidades” (Comunicación personal, P11R40, 2025) y a la par por mantener características que no han cambiado pese al tiempo.

Muy pocos encuestados desconocen si tiene valor histórico: “Desconozco la antigüedad del mismo” (Comunicación personal, P11 R151, 2025), existen derechohabientes que recién conocen la edificación. También, establecen una diferencia entre: histórico y cultural, “Histórico no, cultural sí” (Comunicación personal, P11R52, 2025). Finalmente, una porción de los encuestados ante la rapidez de la ciudad y la necesidad del servicio, no se habían preguntado al respecto: “No lo había considerado” (Comunicación personal, P11R93, 2025). Lo cual da una apertura a procesos de alfabetización que incluyan a las interrelaciones entre los sujetos y objetos que conviven y construyen su propia historia.

2.12. Pregunta 12.- ¿Qué tan fácil o difícil fue el proceso para ser atendida?

La pregunta 12 indaga respecto a la lógica de los procesos, interacciones, relaciones socioespaciales en los espacios que pueden ser mejorados de la U.M.F. Previo al inicio de la consulta es necesario agendar cita, desde diversos medios: teléfono, vía internet o presencial. Dicha diferencia requiere de conocimientos y dispositivos: “Con cita fácil; sin cita muy tardado” (Comunicación personal, P12R5, 2025). Para agendar cita de manera presencial en ocasiones envían al derechohabiente hacia distintas áreas: “Demasiado tedioso, te envían de lado a lado” (Comunicación personal, P12R31, 2025), “Hay que pasar a que te sellen o te firmen un documento” (Comunicación personal, P12R44, 2025).

Vinculado con la experiencia de los derechohabientes: “Siendo las primeras veces me costó mucho trabajo en saber qué hacer o cómo pedir la información” (Comunicación personal, P12R113, 2025). Por supuesto que acorde a las necesidades específicas de cada paciente, existe diferencia en los procesos respecto al servicio en áreas distintas: citas, unifila, archivo, consulta, laboratorios, imagenología, “En archivo bien, en atención médica, no bien” (Comunicación personal, P12R132, 2025).

El acceso a los medios de comunicación es uno de los motivos que genera una atención desigual desde un inicio: “Si tienes cita programada el proceso es muy rápido” (Comunicación personal, P12R9, 2025). Una de las dificultades en el sistema para agendar cita virtual consiste en la saturación de las fechas: “Cuando hay citas es muy fácil, pero cuando no hay es más difícil y suele ser muy tardado” (Comunicación personal, P12R37, 2025).

Una práctica común realizada por los usuarios de la clínica consiste en formarse muy temprano para obtener una ficha y posteriormente ser agendado para ese día: “Regular, se tiene que venir a formar y alcanza ficha o cita para ese día” (Comunicación personal, P12R54, 2025). Dicho proceso requiere de tiempo extra previo a la consulta: “Difícil, ya que tengo que estar más temprano de lo debido, sino pierdo mi consulta y me envían a la unidad y ese tiempo es demasiado, ya que hay que estar más de cinco horas antes de pasar a consulta” (Comunicación personal, P12R88, 2025), “Proceso fácil, pero el tiempo es lo complicado” (Comunicación personal, P12R21, 2025).

Por lo anteriormente visto, lo que hace difícil el proceso para recibir atención consiste en el consumo del tiempo del derechohabiente, lo cual es una deseconomía que genera la institución de salud y se pasa directamente hacia los derechohabientes. De este modo, el incremento del tiempo invertido está en relación con la saturación de la unidad. Ante dicho panorama, la cuestión del tiempo puede ser prevenida: “Fue rápido porque saqué cita un mes antes” (Comunicación personal, P12R25, 2025). Debido a tratar cuestiones de atención a la salud, como: accidentes y enfermedades, los derechohabientes no pueden tener certeza plena de cuándo acudir a la clínica, por lo que es una minoría quienes planean un mes antes su asistencia a la unidad de salud.

De manera específica, existe dificultad con las incapacidades, pues ello requiere más tiempo y procesos: “Para ser atendido es de tres a seis horas y sin incapacidad difícil. Tuve atención en clínica privada, vine por incapacidad y me las dan en abonos. La doctora dice que no soy un anciano para pedir incapacidad” (Comunicación personal, P12R106, 2025).

La U.M.F. resulta coherente para una población de 1960; sin embargo, actualmente en 2025, sus procesos, espacios, personal e insumos se encuentran rebasados. De manera reiterada: “A veces tardado a falta de más consultorios y doctores se necesitan más doctores y consultorios” (Comunicación personal, P12R139, 2025), lo cual ocasiona una insuficiencia y contradicciones que han sido heredadas por la falta de mantenimiento y actualización.

Un aspecto que se repite en todos los niveles de atención a la salud, consiste en la espera afuera de la unidad, a la intemperie: “Creo que lo difícil es esperar en la calle parado cuando uno se siente mal” (Comunicación personal, P12R40, 2025). El diseño vestibular exterior y el tránsito hacia un vestíbulo interior puede coadyuvar en la prevención de espacios para estar protegidos durante la espera en el exterior de las unidades. La normatividad del IMSS estipula un espacio de transición en el exterior que proteja a los derechohabientes; sin embargo, este no protege a toda la población derechohabiente que debe esperar afuera, más bien obedece a una cuestión estética y de imagen institucional. En todo caso, el diseño futuro de unidades para la salud debe incluir dicho proceso previo a la atención médica.

2.13. Pregunta 13.- ¿Consideras que la forma de la clínica es adecuada para llevar a cabo sus actividades diarias?

La pregunta 13 contribuye en explicar la forma de la U.M.F. Es importante considerar la tipología arquitectónica de los espacios de salud en México primordialmente en cuanto a resultantes de la modernidad. Modernidad inconclusa, inacabada, siempre con tendencia a superarse. Expresada en las instituciones con múltiples adecuaciones y en gran medida, con la falta de mantenimiento. La forma de las edificaciones es una expresión social materializada. Los derechohabientes consideran en su mayoría la forma de la clínica adecuada para llevar a cabo sus actividades diarias. Por sus cualidades, próxima a la mayoría de los derechohabientes: “Sí, es de fácil acceso para todo tipo de pacientes” (Comunicación personal, P13R17, 2025). Cuenta con diversas áreas que ofrecen servicio integral de salud: “Sí, es muy educativa” (Comunicación personal, P13R 67). Constituida en planta baja y primer piso: “Sí, accesible por el elevador, genial para adultos mayores y personas con discapacidad” (Comunicación personal, P13R93, 2025).

Con el paso del tiempo aumentó la población de la U.M.F., la cual fue adecuada de manera improvisada: “No sé si es adecuado, a través de los años la han adaptado” (Comunicación personal, P13R104, 2025). A pesar de ello, la insuficiencia expresa la necesidad de nuevas intervenciones desde un diseño conjunto: “Habría que hacer algunas modificaciones” (Comunicación personal, P13R24, 2025). Desde el acceso: “Esta ubicada en una avenida muy transitada, no hay dónde estacionarse y hay 2 polis que lejos de auxiliar a los adultos mayores dan un recibimiento cero cordial exigiendo carnet” (Comunicación personal, P13R82, 2025). Al entrar por la puerta hay que descender a un patio y luego subir al vestíbulo: “No, se me complica un poco” (Comunicación personal, P13R59, 2025).

Una de las dificultades para los derechohabientes consiste en tener los trámites para el carnet en planta alta, lo cual en caso de mal funcionamiento del elevador ocasiona la imposibilidad de continuar con los trámites: “Sí, el elevador debería servir funcionar en todo tiempo” (Comunicación personal, P13R 28, 2025), “Sí pero les faltó poner en las oficinas cuando cambian los requisitos para dar de alta un familiar” (Comunicación personal, P13R55, 2025).

La adaptación continua de la clínica es realizada a la par del cambio en los protocolos y en el aumento de los pacientes. Inmediatamente, el incremento de los derechohabientes impacta directamente en la insuficiencia de la sala de espera. Para la consulta en Medicina General: “Sí necesita más consultorios” (Comunicación personal, P13R42, 2025). La falta de medicamentos. Aunado a los servicios que sólo abren por las mañanas. La falta de personal: “No, falta mucho más personal médico” (Comunicación personal, P13R128, 2025) y mantenimiento: “Sí sólo que deberían hacer que las personas de aseo cumplieran para mejorar la unidad” (Comunicación personal, P13R135, 2025).

La resultante actual, al tener cambios internos de la clínica, desde su construcción hasta el momento actual, bajo la misma envolvente, genera hacinamiento. Por ende, la población exige más personal, que otorgue un trato más cordial: “Sí, pero le hace falta que el personal sea comprensivo para las personas que no pueden caminar o estar en silla de ruedas” (Comunicación personal, P13R163, 2025). La falta de medicamentos y mantenimiento está colapsando la clínica: “No lo considero así. Si no alcanzas turno para consulta porque te acabas de sentir mal. Se te niega el derecho a la salud por falta de doctores o porque todos los consultorios están ocupados.” (Comunicación personal, P13R139, 2025). Desde un enfoque sistémico los envíos para segundo y tercer nivel de atención no son oportunos: “No es la adecuada, ya que tarda demasiado para una próxima cita y más de un mes para especialidad” (Comunicación personal, P13R106, 2025).

2.14. Pregunta 14.- ¿Te agrada el aspecto de la clínica?

La pregunta 14 busca notar el agrado o desagrado de la U.M.F. en una zona de pueblos y barrios, incluyendo sus interfaces desde el entorno urbano hacia el interior de la unidad. El entorno inmediato resulta caótico, banquetas estrechas para la cantidad de población que transita y por las mañanas la fila en espera: “No, le hace falta limpiar el alrededor de la clínica” (Comunicación personal, P14R163, 2025). Con una vialidad en doble sentido, estrecha y con transporte público en abundancia (ver Figura 8).

La unidad es de fácil acceso, accesible y visible: “Sí, la edificación da entender por su fachada que es una clínica, me agrada el uso de la luz natural y la ubicación de la farmacia” (Comunicación personal, P14R41, 2025); sin embargo, en general: “No, está en condiciones muy malas” (Comunicación personal, P14R138, 2025). La imagen institucional quedó rezagada: “Sí, pero debería tener una mejor imagen”(25), “Sí, aunque se puede mejorar y actualizar” (Comunicación personal, P14R89, 2025), “Como que le hace falta un poco más de presentación” (Comunicación personal, P14R96, 2025).

A la mayoría encuestada le agrada el espacio de la clínica. Sin embargo, consideran: “Si la arreglaran estaría mejor” (Comunicación personal, P14R5, 2025). Dentro de las posibles mejoras: “Le falta remodelación y cosas como baños, limpios y jabón” (Comunicación personal, P14R13, 2025). El conjunto de la unidad de salud se encuentra desmantelada: “No mucho, cada vez lo veo más deteriorado” (Comunicación personal, P14R40, 2025), por ende, genera sensaciones y sentimientos.“No, se ve muy triste :c” (Comunicación personal, P14R36, 2025). De manera reiterada, los derechohabientes expresan una dificultad para realizar actividades diarias, tales como esperar, sentarse o caminar: “Las sillas de espera son muy frías y bajas por lo que a muchos adultos les resulta difícil sentarse” (Comunicación personal, P14R82, 2025).

A pesar del grado de desmantelamiento de la clínica y su insuficiencia en el servicio, causa una sensación de respaldo: “Sí porque ayuda a calmar tus inquietudes” (Comunicación personal, P14R12, 2025), “Sí es aceptable, tiene buena vibra” (Comunicación personal, P14R57, 2025). Una minoría de los derechohabientes considera a la clínica agradable: “Sí es agradable y limpio” (Comunicación personal, P14R90, 2025), “Sí es limpia iluminada” (Comunicación personal, P14R93, 2025).

Parte de la población acepta lo que haya ante un entorno de humildad, para ellos la costumbre de estar en espacios desmantelados, genera incongruencia respecto a si pueden estar en un espacio agradable: “En general sí, vengo a consulta no a ver un gran espectaculo” (Comunicación personal, P14R71, 2025).

Por lo visto la U.M.F. “Algo, puede y debe mejorar más” (Comunicación personal, P14R117, 2025), “Sí, pero faltan bancos para los pacientes” (Comunicación personal, P14R133, 2025), “El aspecto es bueno, pero considero que habiendo más espacio en toda la clínica, y contemplando el estacionamiento que no siempre se llena, puede haber más consultorios” (Comunicación personal, P14R139, 2025). Las redistribuciones del espacio al interior de la unidad acontecen con el devenir del tiempo; sin embargo, falta una planeación del conjunto.

2.15. Pregunta 15.- ¿Cuáles podrían ser los beneficios de la ubicación de la U.M.F. en este lugar?

La pregunta 15 profundiza respecto al valor espacial. Los beneficios de vivir cerca son expresados por una gran mayoría de las personas encuestadas, entre ellos destaca: el poder llegar caminando, cercanía con la casa, con el trabajo. Ubicada en una zona de pueblos, barrios y colonias que necesitan atención a la salud: “Alcanzar a la población vulnerable en esta colonia popular” (Comunicación personal, P15R28, 2025). Inmersa en una zona que cuenta con equipamiento y servicios urbanos: “Esta muy céntrica, urbanización, alumbrado, transporte público, etc.” (Comunicación personal, P15R55).

La mayoría encuestada al vivir cerca de la clínica, consideran su ubicación: “Está en un lugar muy céntrico” (Comunicación personal, P15R22, 2025). Articulada con redes de transporte: cerca del metro, combi que deja en frente de la U.M.F., lo cual implica menos gasto: “Para mí es rápido acceso, estoy a 20 minutos de lugar” (Comunicación personal, P15R24, 2025). Con ello, da la posibilidad de llegar aún a pesar de estar padeciendo.

La proximidad de la clínica en caso de tener una emergencia a la salud es vital: “Tener un lugar para urgencias” (Comunicación personal, P15R31, 2025). Una parte mínima de los derechohabientes encuestados no consideran los beneficios de ubicación de la U.M.F. en su emplazamiento actual. Por supuesto, para usuarios con viviendas lejanas: “Casi no hay beneficios, es difícil llegar” (Comunicación personal, P15R44, 2025).

2.16. Pregunta 16.- ¿Prefieres que la U.M.F. esté en otra ubicación?

La pregunta 16 ahonda en el imaginario de contar con la U.M.F. en otra ubicación. Cómo se integra con otros contextos determinados. La mayoría de los derechohabientes encuestados no prefieren que la U.M.F. esté en otra ubicación: “No para mí y muchísimos más es perfecta” (Comunicación personal, P16R71, 2025), “La ubicación es perfecta, ya que la mayoría de la gente que vive en esta zona es de la tercera edad, sin embargo, sí se requieren más doctoras y consultorios” (Comunicación personal, P16R139, 2025) (ver Figura 9).

En todo caso anhelan más U.M.F.: “Sí, para abarcar más localidades” (Comunicación personal, P16R54, 2025), con un diseño mejor: “Sí, más grande, con más accesos a minusválidos y personas de tercera edad” (Comunicación personal, P16R21, 2025), “Sí está bien, en otra ubicación, sería para mejorar y ver más rápido el acceso” (Comunicación personal, P16R24, 2025), “Sí definitivamente donde haya estacionamiento” (Comunicación personal, P16R82, 2025), “No, pero agradecería un espacio seguro para estacionar bicicletas. Los ladrones hacen su agosto con los ciclistas que estacionan en los barrotes de la clínica, en la calle.” (Comunicación personal, P16R28, 2025).

Los derechohabientes plantean una crítica a la redistribución de los derechohabientes acorde a una lógica de proximidad respecto a sus viviendas: “No, yo creo que a cada persona deben mandarla a su unidad médica familiar más cercana para no batallar con el transporte” (Comunicación personal, P16R23, 2025). Así como alternativas de predios donde pueden existir otras U.M.F., caracterizadas por tener avenidas más amplias, en predios gubernamentales: “Sí, en avenida San Pablo Xalpa, en donde era el RTP o ruta 100” (Comunicación personal, P16R106, 2025). Sin embargo, dicha acción aleja la U.M.F. de algunos pueblos y barrios: “No porque le quedaría a mucha gente mayor de edad, muy lejos, esas personas tienen más tiempo en esta clínica, y así no tardan tanto si no tendrían que tomar taxi y a lo mejor no tienen esa posibilidad” (Comunicación personal, P16R108, 2025). Una minoría encuestada considera la posibilidad de tener una U.M.F. más cerca de su casa y alejada de zonas delictivas. Al respecto las visitas a domicilio son otra de las actividades peligrosas, en este caso para los empleados.

Hasta el momento se indagó en los derechohabientes, para consultar información relacionada con los trabajadores puede consultar el texto intitulado: Análisis de clínica IMSS durante la pandemia Covid-19 (Hernández, 2024).

3. Resultados

La valorización del patrimonio desde los ámbitos de las relaciones sociales que lo constituyen acontece desde una yuxtaposición de valores y antivalores: ontológica, vital, ética, social, cultural, histórica, lógica, formal, estética, emblemática que integra la arquitectura en su contexto, a partir de su condición espacial en la vida cotidiana. Los hallazgos vinculan los valores con las relaciones socioespaciales, acordes a un contexto determinado. Por lo que esta investigación puede ser replicada con relación a otras unidades de salud e incluso en otras instituciones. Así mismo, este análisis coadyuva en los procesos de diseño, para fomentar la integración de los equipamientos en el ámbito urbano.

Las transformaciones del inmueble acontecieron de maneras diversas. Las permanentes expresan una carencia de diseño al tener muros próximos entre sí, paralelos, a una distancia de 40 cm, dicho espacio sin usar, mal ventilado, donde se acumula polvo y basura. Las transformaciones de mantenimiento no son suficientes y las efímeras como fue la colocación de muros divisorios con aglomerado, lonas de baja calidad en el patio frontal; así como cambio en los usos de espacios para un reacomodo, fueron implementadas a partir de ensayo y error. Las transformaciones hasta el momento actual no obedecen a la función, sino a una mezcla de variables entre las que destacan los valores y los antivalores, como una carencia de diseño, hacinamiento y consumo de recursos. Pensar en intervenciones mayores dejaría a los derechohabientes sin el servicio, en todo caso, es recomendable edificar nuevas unidades de salud desde un enfoque sistémico, con la finalidad de satisfacer la demanda en ascenso.

Los ideales de un sistema de salud contrastan con la realidad. Aunado a ello, la incapacidad de dar suficiencia en la continuidad del servicio. Faltan servicios como la toma de glucosa. La privación y carencias que posee la institución es asimilada normal por una parte de una población encuestada, puesto que está acostumbrada a estar en la pobreza. Dentro de los valores culturales se encuentra el valor de identidad, vínculos entre la población que recibe el servicio, los empleados y el inmueble. Al ser un servicio público está ajeno a la comodidad en el imaginario social, es decir ante un panorama de escasez, basta con ser atendidos; sin embargo, los tiempos de espera para recibir atención expresan la insuficiencia de un servicio. No por ello, el reconocimiento hacia la unidad por sus habitantes cuenta la importancia de ser un recinto familiar que ha dejado memoria desde el derecho y compromiso público por la salud. El inmueble es valioso por existir, por contribuir a la preservación de la vida, por el apoyo social, por su ubicación que permite un acceso económico.

El patrimonio urbano arquitectónico es una continuidad del territorio usado, más que un territorio concebido en abstracto, el territorio usado remite a las necesidades de sus habitantes, con equipamiento próximo a sus viviendas, incluido dentro de sus actividades cotidianas. A partir de los usuarios, la U.M.F. es vínculo entre lo público y lo privado, yace el espacio público institucionalizado con carácter patrimonial, indispensable en el ámbito local, apropiado y valorado por su gente, en enlace con el ámbito regional dentro de un sistema de salud, a nivel nacional recibe población foránea, acorde al orden global desde parámetros técnicos y operacionales internacionales, por ende con problemáticas internas y a la vez con capacidad de resolución, transformando el entorno y siendo continuidad de los espacios públicos.