DOI:

Architectural hybridizations since the viceroyalty in the historic centers of Peru

Rosa Bustamante Montoroa

aUniversidad Politécnica de Madrid: ORCID.

Recibido: 5 de enero del 2025 | Aceptado: 30 de junio del 2025 | Publicado: 31 de agosto del 2025

Resumen

Las edificaciones híbridas en Hispanoamérica y en particular en los centros históricos de Perú se producen por el aprovechamiento de preexistencias prehispánicas, coloniales, republicanas y por la inserción de estructuras/edificaciones de naturaleza constructiva diferente a fin de expandir los usos en la parcela y en el tejido urbano. Las hibridaciones son irreversibles y producen alteraciones tanto en los inmuebles como en su entorno. Se pueden clasificar según su origen en los siguientes tipos: por ocupación de vacíos, por adaptación del inmueble existente, por expansión en planta o por injerto que denota su presencia con un volumen distinto, en re-hibridaciones debidas a reconstrucciones, por la coexistencia con estructuras ocultas que otorgan una nueva identidad a las edificaciones, por expolia y reutilización de piezas, en estructuras mixtas derivadas de las intervenciones, y por disrupción del entorno protegido. La conservación preventiva es fundamental para evitar hibridaciones invasivas en las propuestas de restauración y de rehabilitación.

Palabras clave: hibridación, irreversibilidad, preexistencia

Abstract

Hybrid buildings in Latin America and particularly in the historic centers of Peru are produced by the use of pre-Hispanic, colonial and republican pre-existing structures and by the insertion of structures/buildings of a different constructive nature in order to expand the uses on the plot and in the urban layout. Hybridizations are irreversible and produce alterations both in the buildings and in their surroundings. These can be classified according to their origin into the following types: by occupation of voids in the plot, by adaptation of the existing building, by expansion in plan or by grafting that denotes its presence with a different volume, in re-hybridizations due to reconstructions, by the coexistence with hidden structures that give a new identity to the buildings, by plundering of pieces or structures, in mixed structures derived from interventions, and by disruption of the protected environment. Preventive conservation is essential to avoid invasive hybridization in restoration and rehabilitation proposals.

Keywords: hybridization, irreversibility, preexistence.

1. Introducción

El concepto de hibridez presupone la confrontación de dos o más sistemas culturales distintos que se manifiesta en estructuras o en edificaciones. Las ruinas ciclópeas de Baalbek son romanas, pero también orientales (actual Líbano), «no tenían una identidad cultural nacional fija o auténtica, ni sincrónica ni diacrónica, pues su significado y sus expresiones materiales se iban expandiendo continuamente» (Upton, 2009, p. 462).

Durante el virreinato hispánico en América se producía simultáneamente una arquitectura culta o una arquitectura “mestiza” según el gusto oficial, pues el barroco americano o el estilo mudéjar son fruto de una sociedad híbrida que recoge el aporte de dos o más culturas diferentes (Gisbert y Mesa, 1985, p. 284). Efectivamente la arquitectura de colonización parte de una arquitectura española hibridada que se ha hecho a sí misma aprovechando las influencias extranjeras; por eso Lampérez y Romea la llamaba “aluvial” (Chueca, 1971, p. 34). Y lo mismo puede aplicarse al tallado planiforme representativo del barroco sur peruano de influencia nativa basada en la experiencia de las culturas Inca y Tiwanakota.

Algunas edificaciones que la corona española proyectaba para América podrían considerarse híbridas por el uso mixto a veces incompatible. Por ejemplo, en el plano de la Casa del Gobernador, Contaduría, Cárcel y Oficios Públicos de Santiago de Cuba de 1787, las estancias se organizaban alrededor de patios que contaban con aljibes, capilla, caballerizas y otras dependencias para su funcionamiento como los calabozos en sótano (Angulo, 1933, lámina 56); solamente los muros y accesos separados mantenían la seguridad de su utilización. En cualquier caso, se aprovecharon preexistencias prehispánicas para consolidar la nueva autoridad, así como la misión evangelizadora.

La Carta de Venecia (1964) y la Convención de Patrimonio Mundial (1972) marcaron un hito en la conservación de los centros históricos hispanoamericanos cuyo estado era desigual por la baja altura de las edificaciones y por la presencia de tugurios hasta pasada la primera mitad del siglo XX; inclusive sigue siendo desigual respecto a los centros históricos europeos en los que se había consolidado la vivienda multifamiliar de cuatro-cinco plantas, más áticos a partir de la segunda mitad del XIX. El cumplimiento de estos documentos deontológicos en la conservación del patrimonio arquitectónico impulsó las restauraciones y rehabilitaciones de inmuebles que se mantienen hasta hoy, como la conservación de fachadas

para no alterar la imagen urbana.

Ha sido inevitable la disrupción de ambientes consolidados en los centros históricos, o la alteración del perfil urbano, que provocan los edificios en altura de hormigón demostrando la modernidad, como la torre omnipresente de Avianca en Bogotá (1964-1969) (Niglio, 2012, p. 120). Por el contrario, la Casa del Camarín del Carmen en el barrio de La Candelaria en la misma ciudad es un ejemplo de conversión de una casa republicana en siete viviendas, aumentando el espacio habitable mediante la creación de un nivel superior resuelto con una estructura de madera para no recargar la existente (Calderón, 2011, p. 223).

Los movimientos sísmicos son la principal causa de las hibridaciones que ocasionan demoliciones en su caso, o reparaciones y refuerzos de los inmuebles situados en América del Sur (Albini et al., 2013), a diferencia de otros contextos geográficos en los cuales muchas destrucciones han sido causadas por conflictos armados. Al respecto, las ruinas de la iglesia de las Escuelas Pías de la segunda mitad del XVIII del barrio de Lavapiés de Madrid se mantienen en la restauración de los espacios destinados a biblioteca universitaria; su autor manifiesta que lo que añade son fragmentos modernos que completan la ruina, no es la ruina la que completa los fragmentos modernos (Grijalba, 2020, pp. 30-31). En el proceso de hibridación la nueva entidad se posiciona como algo más que la resultante de la suma de las partes (Pioz, 2019, p. 203).

La realización de estudios previos en la restauración y rehabilitación, entre ellos la estratigrafía arqueológica Harris y la arqueología de la arquitectura o lectura de paramentos (Ferreira y Freitas, 2020, p. 2), han incidido en la liberación de estructuras, menos prehispánicas y más post hispánicas dadas las plantas ex novo de los principales centros históricos hispanoamericanos, con algunas excepciones como Cusco, Cajamarca y México Tenochtitlan. La restauración de la Manzana de las Luces en Buenos Aires permitió descubrir el sistema de desagüe de los siglos XVIII y XIX y dado su interés se acondicionó el espacio para la visita del público (UNOPS, 2024).

En los edificios híbridos la forma no sigue a la función contrariamente a la proyección arquitectónica tradicional, teniendo prioridad la sección constructiva sobre la planta. Desde fines del XIX los rascacielos norteamericanos representan híbridos que se adaptan al tejido urbano, híbridos injertados en los que cada programa de usos se expresa mediante un volumen distinto e híbridos monolíticos en los cuales los usos se acomodan dentro de un volumen continuo (Musiatowicz, 2014, p. 14). Se han desarrollado más rápidamente en el siglo XX por la demanda de altas densidades urbanas y sistemas constructivos que propiciaron la mezcla de usos, desafiando a los críticos que sostienen que un edificio debería «parecer lo que es» (Holl, 2014, p. 9).

Los híbridos modernos se distinguen entre el híbrido-hito que produce un impacto al observador y el híbrido-anónimo, por su permeabilidad para acoger actividades tanto previstas como imprevistas, por carecer de una correspondencia entre la forma del edificio y su función por lo que no se pueden clasificar por su tipología pues la esencia misma radica en huir de las categorías, con un programa de usos que reclama mayor altura y apropiación de superficies, superando el híbrido a veces los dominios de la arquitectura e introduciendo soluciones que pertenecen al urbanismo (Mozas, 2014, pp. 38-41).

2. Método

En primer lugar, se han elegido los centros históricos porque contienen gran número de edificaciones híbridas con el objetivo de conservar las preexistencias: un bien inmueble que puede ser una edificación si cuenta con instalaciones de habitabilidad, o una estructura que cumple un uso concreto, responsable de la estabilidad de un edificio, o simplemente una ruina. Desde las épocas colonial (XVI-primer cuarto del XIX), republicana (XIX), y moderna (desde la segunda mitad del XX). En segundo lugar, los centros históricos peruanos son asentamientos humanos vivos, de fundación hispánica trazados a partir de la plaza mayor, de baja altura, y que cumplen con dos de los diez criterios de selección para ser declarados patrimonio de la humanidad (Cusco, Lima y Arequipa), como los que se citan a continuación: «(iii) Constituir un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización, viva o desaparecida; (iv) Ser un ejemplo excepcional de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico, o paisaje que ilustre una o varias etapas significativas de la historia de la humanidad» (UNESCO).

Y, en tercer lugar, los parámetros y las herramientas de análisis que se aplican están relacionados con: a) la diacronía mediante la historia de la construcción, a través del levantamiento planimétrico/gráfico que destaca las transformaciones/alteraciones (cambios de secciones de muros, nuevos huecos, modernización de fachadas), en comparación con la documentación de archivo y bibliográfica; b) la manufactura o tectónica a través de la caracterización de las técnicas y materiales de construcción; c) el estado de conservación como resultado de la observación visual y/o instrumental del envejecimiento, la degradación (patología de la edificación) e intervenciones que se han producido, más d) el análisis axiológico que sustenta la conservación del patrimonio cultural.

3. Tipos de Hibridación

Estos tipos de hibridación se pueden producir aislada o conjuntamente con otros tipos. Previamente en una fase de selección se ha determinado lo que se debe conservar en la intervención física. Por lo tanto, debajo de los revestimientos o a la vista se producen yuxtaposiciones, sustituciones, superposiciones o coexistencia de elementos constructivos, mediante enjarjes, ensambles, anclajes, empotramientos, cortes, rellenos, inserciones variadas o por la adherencia de estratos o capas. Para que se produzca la hibridez se debe producir necesariamente una intervención física que altera:

- a) la configuración espacial: por ocupación de vacíos (3.1), por adaptación a nuevos usos (3.2), por injertos por expansión anterior/posterior del inmueble o por superposición de plantas (3.3).

- b) la envolvente o volumen: por la reconstrucción de hibridaciones (3.4), o por la coexistencia de edificaciones de diferentes épocas o sistemas constructivos, con estructuras ocultas sobre o bajo rasante (3.5).

- c) la fábrica del inmueble: por reutilización de piezas de expoliación (3.6) o por refuerzos que dan lugar a estructuras mixtas (3.7) y

- d) el entorno ambiental: por las afecciones a la parcela y ambientes protegidos (3.8).

3.1. Hibridación por ocupación de vacíos

Se produce mediante la construcción de edificaciones en vacíos de la parcela, traspatios o demoliendo edificaciones sin interés patrimonial, conservando la fachada o crujías situadas hacia la calle. La ocupación de huertos de casas coloniales y republicanas ha incidido en la desaparición paulatina de patios y vegetación de las manzanas. Las condiciones en el emplazamiento y volumetría de la nueva edificación están impuestas por los límites de la superficie claramente acotada, por el entorno construido y porque el acceso se produce a través de la puerta-portada del monumento histórico; por ejemplo, a la nueva edificación construida en la parte posterior del solar de la Casa Tristán del Pozo de Arequipa que funciona como sede bancaria.

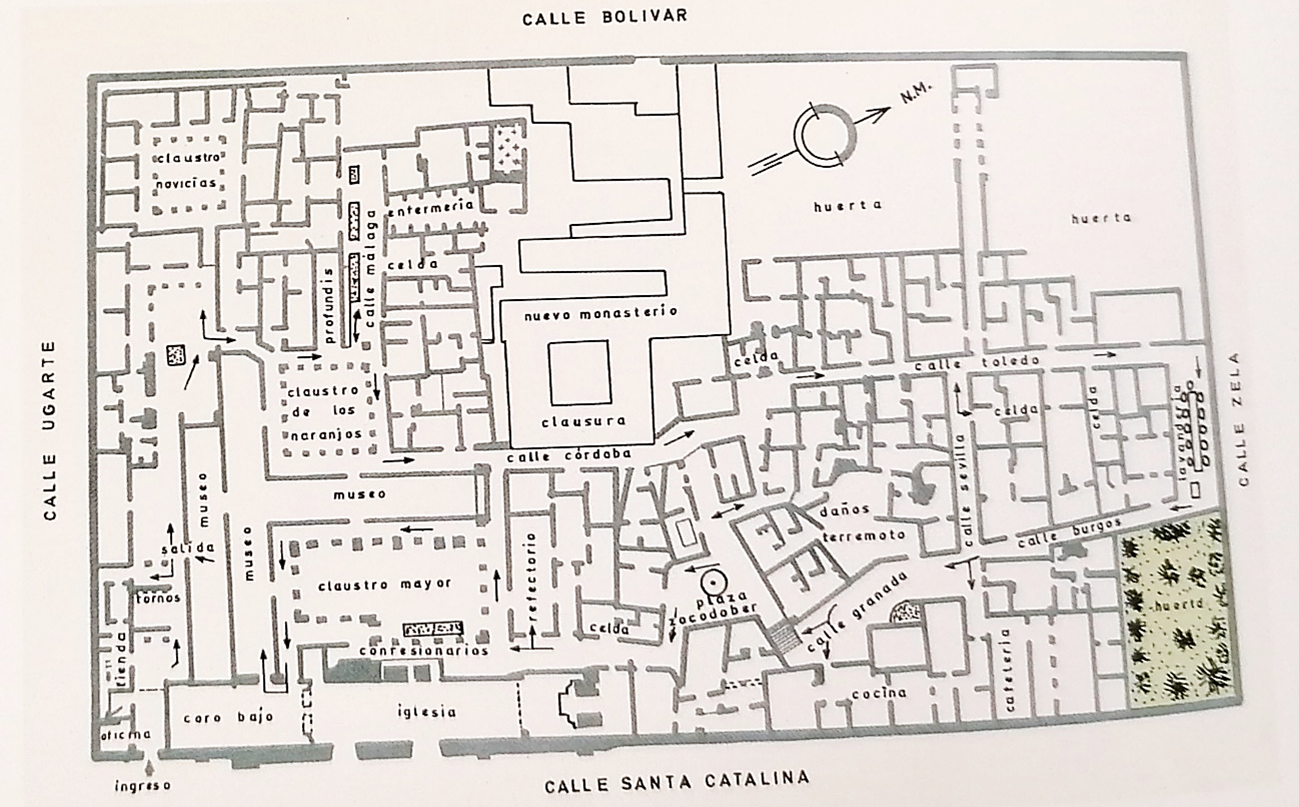

Una hibridación colonial se aprecia en el tejido interior del monasterio amurallado de Santa Catalina de Sena de Arequipa fundado en 1579 (aunque la fundación de la ciudad se realiza hacia 1540) y que ocupa dos manzanas del damero fundacional mediante seis solares adquiridos entre 1569 y 1670. En uno de ellos obtenido en 1569 (Ballón, 2015, p. 151), existe un barrio que no presenta el trazado ortogonal del resto del monasterio, posiblemente por el aprovechamiento de preexistencias. Contiene la plaza de Zocodober, la calle Granada, y celdas de dos o tres habitaciones con patio y cocina para la novicia y servidumbre (Figura 1), que rememoran la vida eremítica de los primeros tiempos del cristianismo (Bonet, 2001, p. 252). Esta hibridación conventual no debería haberse producido pues el concilio de Trento suprimía las diferencias que habían subsistido durante el medioevo, aunque confirma la asincronía en la construcción del Nuevo Mundo respecto a la metrópoli.

3.2. Hibridación por adaptación

Es la adaptación del inmueble existente a oficinas, tiendas, hotel, restaurante, casa museo, excepto a vivienda multifamiliar no solamente por las limitaciones en cuanto a número de estancias sino por la gentrificación producida por el turismo que la ha ido desplazando fuera del centro histórico, así como a centros educativos y demás equipamientos y servicios que demanda la vivienda.

En esta hibridación las obras se ejecutan dentro de la volumetría existente, convirtiendo en ventanas las puertas de la fachada, implantando aseos en los muros gruesos de 1m a 1,20m, entrepisos en las estancias cuya altura piso-techo los permiten, nuevas ventanas, escaleras, elementos reconocibles y removibles como tabiques de separación, estructuras ligeras teóricamente reversibles como las coberturas opacas o traslúcidas de patios (Figura 2.a), o paneles verticales (Figura 2.b). Así como de todos «los acondicionamientos exigidos por la evolución de los usos y costumbres», como se indica en el art. 5 de la Carta de Venecia. Sin embargo, muchas veces el uso destinado a museo o centro cultural que abarca otros más, biblioteca, tiendas, oficinas, puede desarrollarse con más deficiencias que aciertos. El uso mixto de iglesia destinada al culto y museo de arte religioso no otorga la cualidad de hibridez, porque se impone la tectónica, por las mínimas alteraciones y predominio del uso principal.

3.3. Hibridación por expansión

Esta hibridación consiste en la agregación de elementos o edificaciones a un inmueble existente denotando cambios en superficie y en volumen, ocupando espacio privado o público. Una primera variedad es el tipo expansivo por injerto. Un antiguo ejemplo de la época fundacional, en el siglo XVI, es la yuxtaposición de los soportales a edificaciones incas en la plaza mayor de Cusco, plaza que se asienta sobre una plaza existente. Los soportales de las plazas mayores usadas como mercados constituyen un aporte de la colonización española al urbanismo americano; son espacios de transición a las tiendas, a las viviendas situadas en la planta alta (Figura 3.a), y sobre todo al ayuntamiento que presiden las plazas.

El injerto se produce mediante la adición del forjado que cubre el espacio porticado cuyas viguetas se apoyan en una arquería de piedra hacia la plaza y en el extremo opuesto en el muro de la cancha inca (en cuyo interior se construyen las edificaciones) (Figura 3.b). Los muros incas se aprecian en los soportales de Panes de la cancha Qasana, de Harinas (palacio Coracora), de Belén (Hatuncancha o residencia de sacerdotes) y de Carrizos yuxtapuesto al acllahuasi (casa de mujeres elegidas), con la típica inclinación del aparejo rectangular de andesita pulida (Figura 3.c). Sin embargo, también se aprecian lienzos de piedra en los soportales suroeste en donde existían terrazas de la andenería inca (GDUR Cusco, 2009).

La segunda variedad de hibridación por expansión es la superposición de plantas que definen estratos constructivos de cronología o sistemas constructivos diferentes. Generalmente se retranquean los muros en la fachada o hacia el patio por el interés patrimonial para evitar la disrupción de la expansión (Figuras 4.a y b). En particular, estas construcciones o ampliaciones al inmueble amortizan la financiación pública y privada de las reconstrucciones/restauraciones/rehabilitaciones, insertando usos nuevos o complementando los existentes.

Son edificaciones coloniales de tierra con balcones y tejaroz sobre muros incas, republicanas en planta alta con muros entramados para aligerar la construcción y balcones sobre edificaciones coloniales, plantas de diversa antigüedad sobre edificaciones republicanas coronadas con peanas de futuros balcones que no llegarían a realizarse, etc. El claustro colonial jesuita reconstruido después de los terremotos de 1958 y 1960 presenta doble hibridación, por adaptación de las estancias a locales comerciales de preferencia turística y por expansión con la construcción de oficinas en la planta alta (Figura 4.a).

Una tercera variedad es el fachadismo o vaciado interior de la edificación que es demolida por su obsolescencia, conservando exclusivamente la fachada por su valor ambiental, justificándose la implantación en el solar de nuevos usos coherentes con las transformaciones que se producen en la ciudad. En algunos casos, la fachada estabilizada permanece durante varios años hasta la realización de las obras de yuxtaposición, algunas veces con un espacio de separación, a la nueva edificación; convirtiéndose la fachada original en un zócalo, pórtico, portada o primera fachada, según la altura de la edificación levantada detrás. Entendiendo el fachadismo en sentido figurado «como un motivo ornamental de la sociedad de la comunicación» (Pagès, 2001).

3.4. Re-hibridación

Es el proceso producido por la reconstrucción de edificaciones híbridas en el mismo lugar con diferencias cronológicas y por consiguiente también de las estructuras tanto verticales como horizontales y cerramientos (fachada y cubierta).

Un ejemplo se aprecia en los primeros soportales de la plaza mayor de Arequipa arruinados por el terremoto de 1868, que se caracterizaban por pilares robustos con un arco central más alto y más ancho que los demás en la arquería de la planta baja del soportal de ingreso al ayuntamiento (Bustamante, 2023). Éstos se reemplazaron por los soportales construidos entre 1877 y 1914 (INC, 2000, p. 20), con un escudo peruano en la coronación del arco central del frente del ayuntamiento y ventanas en la planta alta que denotaba su uso privado (Figura 5.a). A su vez después de los terremotos de 1958 y 1960 que dañaron los soportales de la planta alta, éstos fueron reemplazados por los actuales de uso público en los tres frentes de la plaza mayor, y también los pilares de sección cuadrada de los tres arcos centrales se sustituyeron por pilares de sección octogonal (Figura 5.b).

La hipótesis es que los soportales no fueron proyectados desde su inicio porque no mantienen la continuidad de las calles del trazado colonial, sino que invaden el espacio destinado a la plaza del trazado fundacional y no se conoce el uso de vivienda en la planta alta como en la plaza mayor del Cusco o en las plazas mayores españoles. Solamente se conoce que el soportal del ayuntamiento era de dos plantas, pero no los soportales de San Agustín y de Flores que rodean a la plaza mayor junto con el frente de la catedral. Por lo tanto, los soportales constituirían además una expansión por injerto a las fachadas de las manzanas coloniales.

Otro caso de re-hibridación y también de fachadismo está representado por la Casa Figallo de Sullana (Perú), construida en la década de 1920, demolida hacia 1950 conservando la fachada para construir un nuevo edificio. Declarada monumento arquitectónico en1989, el interior fue demolido nuevamente hacia 2012 por daños causados por el fenómeno de El Niño, para construir otra edificación restaurando la fachada original (Carbajal, 2020, p. 50).

3.5. Hibridación por la coexistencia con estructuras ocultas

Los estudios previos a una intervención (documentación histórica y prospecciones arqueológicas) aportan el conocimiento de preexistencias algunas veces conocidas de antemano y otras no, situadas en el subsuelo o sobre rasante. En cuanto a las primeras éstas son documentadas y luego enterradas, y otras son limpiadas, consolidadas y acondicionadas a la exhibición permanente, protegidas generalmente por una cubierta o por una estructura de soporte a un acristalamiento, a veces pisable, que permite su visión. Mientras que las segundas, liberadas de elementos de ocultación, a veces un simple enlucido, también alteran el tipo conocido del edificio. En ambos casos, una vez restaurado asume una nueva identidad por la coexistencia con las estructuras que se mantienen por su interés patrimonial. Veamos dos ejemplos.

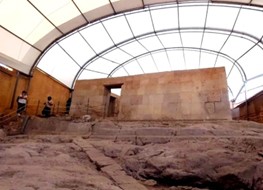

El Cuarto del Rescate es un recinto (»3,20m de altura, con cuatro vanos de acceso y diez hornacinas trapezoidales), conocido porque en 1532 el inca Atahualpa ofreció llenarlo dos veces de plata y una de oro hasta donde alcanzara su mano, para conseguir su libertad y evitar la autoridad del conquistador Francisco Pizarro. Situado en una manzana vecina a la plaza mayor de la ciudad de Cajamarca, los muros se asientan directamente sobre la roca a 45º respecto al trazado ortogonal fundacional. Dicho recinto sufrió varias transformaciones desde la época colonial; en la primera mitad del siglo XX formaba parte de un orfelinato, construyéndose encima una planta alta que luego de su demolición se cubrió con un tejado a dos aguas para aprovecharlo como sala de escuela (INC, 2000, p. 59) (Figura 6.a). A partir de 1953 se realizaron varias intervenciones que posibilitaron el estado actual, liberado de edificaciones adyacentes y pavimentos superpuestos; parte de las gradas y terrazas proceden de las excavaciones realizadas entre 1978 y 1983; actualmente está protegido por una cobertura geotextil que tenía más de 10 años de antigüedad en 2024 (Figura 6.b).

En cuanto al segundo ejemplo, el terremoto de 1950 que dañó seriamente al convento de Santo Domingo de Cusco originó la restauración de estructuras ocultas, destacando la preferencia por la conservación de los muros incas del conjunto monumental, criterio posiblemente basado en una «parcialidad nacionalista» (Gasparini, 1977, p. 230). Los arcos y bóvedas de la sala capitular se demolieron, pues ésta coincidía con uno de los cuatro recintos restaurados (carecían de hastiales y las cubiertas probablemente eran de paja sobre armaduras de madera), que conformarían la cancha inca, específicamente del Qoricancha (templo del sol), cuyo patio coincide parcialmente con el del claustro colonial. Una cubierta moderna y una superficie acristalada hacia la estrecha calle Ahuacpinta reemplazaron a los cerramientos coloniales. Este ejemplo de hibridación inca-colonial comparte el siguiente tipo.

3.6. Hibridación por expolia

En este tipo no se ocultan las piezas porque sus valores se trasladan al híbrido. Esta hibridación se produce por el reaprovechamiento de piezas de edificaciones preexistentes en estado de ruina, por abandono, modernizaciones o como resultado de los seísmos, que se desmontan por su valor intrínseco u ornamental: material pétreo (sillares y molduras), cerámico (ladrillos, baldosas), metálico (rejas, barrotes), lignario (viguetas, tablas), etc., y que son reconocibles en obra por las marcas de las herramientas utilizadas, por la conformación geométrica como resultado del uso y de la erosión meteorológica (aristas redondeadas) y por los componentes de los revestimientos aplicados (revocos, pinturas). Inclusive la tierra puede amasarse y aplicarse nuevamente en tapiales, adobes o quincha.

Al respecto, en el Cusco desapareció un gran número de muros incas registrados en el levantamiento de 1934 y en el catastro de 1950 (Agurto, 1980, p. 96), pues los restos arqueológicos estaban amenazados por las obras para adaptar los viejos locales a nuevas funciones (hoteles, casas comerciales, aparcamientos, etc.), y sobre todo porque los muros de los andenes o terrazas agrícolas constituyeron la fuente del material para nuevas viviendas.

También la expolia implica el aprovechamiento de estructuras que se mantienen en su emplazamiento original, para superponer simbólicamente la ideología de naturaleza cultural, religiosa o política imperante en un momento histórico determinado. Un ejemplo conocido es el muro curvo de sillería inca de aparejo «sedimentario» (por la continuidad de las doce hiladas) que forma el frente de la capilla abierta alta del ábside de la iglesia de Santo Domingo de Cusco, perteneciente al Qoricancha que se ha mencionado en el apartado anterior (Figura 7). Este fenómeno de superposición «en menor grado ocurrió después de la Reconquista cuando se construyeron templos cristianos sobre ruinas de mezquitas» (Angulo, 1945, p. 696), y que se identifican por el aprovechamiento de las altas y únicas torres campanarios (antes alminares).

La galería de la casa donde nació el escritor Inca Garcilaso de la Vega en Cusco, se aprecia en un cuadro después del terremoto de 1650. Levantada sobre una huaca (lugar sagrado), parece que el cuerpo de piedra de la esquina de la galería ha sido construido con piedras de andenes del lugar para dar soporte a la estructura del balcón (Figura 7). Los daños ocasionados por el seísmo de 1950 que motivarían su expropiación y posterior intervención, más una nueva restauración después del terremoto de 1986 permiten apreciar el aparejo de la piedra.

3.7. Estructuras mixtas

Estas hibridaciones son el resultado de la consolidación de las estructuras, generalmente sistemas constructivos tradicionales reforzados con materiales más modernos (hormigón, acero, madera laminada, o compuestos poliméricos). Siendo el hormigón el material más usado, en particular en el recalce de cimientos y en el zunchado de muros que contribuyen a recuperar o soportar mayores solicitaciones mecánicas. Al respecto, en Argentina fue el material utilizado en la etapa inicial (1938-1947) de la restauración arquitectónica (Herr, 2024, p. 131), como en otros países, al amparo de la Carta de Atenas de 1931 que aprobaba su uso en el artículo 5º (OIM). Por ejemplo, el teatro Municipal de Lima inaugurado en 1928 que sufrió un incendio en 1998, fue restaurado entre 2008 y 2010, y la consolidación estructural permitirá que pueda resistir seísmos de hasta 9.0 grados Richter (ANDINA, 2010).

Por ejemplo, las bóvedas coloniales desaparecidas fueron reemplazadas por forjados con rieles ferroviarios entre losas de ignimbrita blanca (Figura 8.a), en el último cuarto del siglo XIX como resultado de la llegada del ferrocarril. Luego las existentes generalmente se han reforzado con hormigón armado mediante vainas que han reemplazado a las argamasas de cal de la gruesa capa de compresión de las dovelas (Figura 8.b), para aumentar su resistencia a los movimientos sísmicos.

Algunas hibridaciones se aprecian a simple vista como los tirantes de acero que arriostran arcos o bóvedas de piedra o de ladrillo, mientras que pilares, vigas o trabes de hormigón armado pueden permanecer ocultos insertados en los gruesos muros. La presencia de estructuras mixtas también implica la aceptación de alteraciones a mamposterías, pilares, techos, o armaduras de cubiertas, y la modificación de su comportamiento mecánico, pues la estructura original se convierte en encofrado, relleno o revestimiento que contribuye a mantener la apariencia conocida.

3.8. Hibridaciones que disrumpen el entorno protegido

Son las que producen las nuevas edificaciones en altura que se ejecutan en un solar de un centro histórico o en la cercanía de este, a pesar de las limitaciones que demanda el entorno monumental en cuanto a uso, volumen, altura, composición de llenos/huecos, morfología y cromatismo. En 1961 antes de disponer de la normativa que protegía a los centros históricos, al costado de la iglesia y convento de Santo Domingo se construyó un hotel de 12 plantas de la Sociedad de Beneficencia Arequipa, actualmente en desuso que permanece cubierto con una malla (Figura 9.a). Igualmente, se mantiene el edificio abandonado de 18 plantas en el centro histórico de Lima, en el límite de la zona declarada patrimonio de la humanidad, hacia una avenida cuya apertura provocó la demolición de casonas con motivo del sesquicentenario de la independencia del Perú (1971). En la Figura 9.b se aprecia la cúpula de la iglesia de San Marcelo situada en la misma manzana.

En cualquier caso, existe una diferencia entre los híbridos de los centros históricos, por las regulaciones normativas, y fuera del mismo. Un sinónimo de la arquitectura híbrida moderna peruana es la arquitectura “chicha” que es el cruce entre tres ámbitos: espacial por el contraste entre lo urbano y rural, temporal por la dualidad antiguo-actual, tradicional-moderno, y productivo por la mezcla de elementos artesanales e industrializados high-tech (Burga, 2018, p. 138), dando lugar a mini rascacielos de 15m de altura en parcelas angostas de 3-4m de frente, destinados a vivienda y otros usos. Una de las causas es que las edificaciones tradicionales que alojan usos formales no responden a la mayoría de las necesidades de las actividades informales, vernaculares y espontáneas de Lima (Kahatt y Morelli, 2014, p. 32); por ejemplo, ver películas desde la acera.

4. Conclusiones

Una hibridación implica una confrontación cultural porque existe una diferencia cronológica suficientemente notable que se manifiesta en los cambios de usos en el tejido urbano, contrastes de corrientes arquitectónicas y sistemas constructivos adaptados a las condiciones medioambientales, a los cuales se suman el respeto a los valores de interés patrimonial, los objetivos de fundadores o promotores y las regulaciones en materia de conservación del patrimonio cultural.

La condición sine que non existe una hibridación es la presencia de la dualidad básica: preexistencia reconocible en un emplazamiento reconocido, que identifica autorías, materiales, técnicas constructivas y también el patrimonio inmaterial. Las hibridaciones son intervenciones que sustentan una continuidad en la construcción de las ciudades y edificaciones, y en los centros históricos pueden combinarse, acumularse, producir vaciados y re-hibridaciones. Adoptando estrategias proyectuales como los retranqueos, no superar la altura ni alterar la morfología del entorno en la defensa de las preexistencias y de la imagen de la ciudad.

Las edificaciones híbridas en general son irreversibles pues, aunque adquieren un interés patrimonial, producen alteraciones a las edificaciones subsistentes y al centro histórico mismo si no están debidamente justificadas. Una vez realizada una consolidación estructural para insertar los nuevos elementos o volúmenes, la posterior demolición o remoción de estos pueden destruir las evidencias materiales originales. Sin embargo, si en la hibridación resultante termina siendo más importante las adiciones a la preexistencia en bienes protegidos de valor histórico, arquitectónico y/o simbólico, implica vaciar de contenido y convertir la conservación del patrimonio cultural en un trampantojo.

La metodología empleada se basa en el análisis diacrónico de las hibridaciones con el apoyo de la historia de la construcción y de la arqueología de la arquitectura, en cuanto a la distinción de las partes originales; en la información que proporciona el análisis de la tectónica in situ o en laboratorio; más el diagnóstico del estado de conservación incluyendo los daños provocados por causas antrópicas. Metodología que también sustenta las propuestas de hibridaciones. En cualquier caso, es fundamental en la toma de decisiones el análisis axiológico del patrimonio cultural, aunque la relación entre la comunidad y los valores que reconoce en su patrimonio puede variar de un contexto cultural a otro.

Para evitar el deterioro o pérdidas parciales y las consiguientes hibridaciones invasivas en las intervenciones de restauración y de rehabilitación en los centros históricos, es necesario fomentar la conservación preventiva como metodología para garantizar la adecuada conservación del patrimonio cultural (BOCM, 2023), mediante el mantenimiento periódico y la evaluación de riesgos. Sobre todo, frente a ruinas inminentes a consecuencias de los desastres por causas naturales y por la acción del hombre, puesto que los vaciados -vacío y llenado- son parte de la misma acción en el aprovechamiento de las preexistencias (espacios o bienes inmuebles).

5. Agradecimientos

Al arqueólogo Julio Manrique quien me dio la oportunidad de trabajar en la conservación de monumentos históricos en el Instituto Nacional de Cultura de Arequipa, Perú. A los revisores por los comentarios recibidos y que se han incorporado en el artículo.

6. Referencias

Agencia Peruana de Noticias (artículo 2024, 24 octubre). Cajamarca: el histórico Cuarto del Rescate cierra para ejecutar obras de mejoramiento, ANDINA, https://www.accesoperu.com/cajamarca-el-historico-cuarto-del-rescate-cierra-para-ejecutar-obras-de-mejoramiento/

Agencia Peruana de Noticias (artículo 2010, 28 abril). Estructura de restaurado teatro Municipal resistirá sismos de hasta 9.0 grados. ANDINA, https://andina.pe/agencia/noticia-estructura-restaurado-teatro-municipal-resistira-sismos-hasta-90-grados-292910.aspx

Agurto Calvo, S. (1980). Cusco. La traza urbana de la ciudad inca. Proyecto PER 39, UNESCO, INC Perú.

Albini, P., Musson, R.M.W., Gomez Capera, A.A., Locati, M., Rovida, A., Stucchi, M. y Viganò, D. (2013). Global Historical Earthquake Archive and Catalogue (1000-1903), GEM Technical Report 2013-01 V1.0.0, 202pp., GEM Foundation, Pavia, Italia, doi: 10.13117/GEM.GEGD.TR2013.01.

Angulo Íñiguez, D., Marco Dorta, E. (1974). Historia del Arte Hispanoamericano, Tomo I. Salvat Editores, S.A. Barcelona.

Angulo Iñiguez, D. (1933). Planos de Monumentos Arquitectónicos de América y Filipinas existentes en el Archivo de Indias, Láminas I, Laboratorio de Arte, Universidad de Sevilla.

Bonet. A. (2001). Monasterios Iberoamericanos, Ed. El Viso, España.

Ballón, G. (2015). Arequipa Patrimonio Cultural de la Humanidad. Reflexiones a los quince años de su declaratoria. En: La imagen y la trascendencia del Monasterio de Santa Catalina, pp 147-164. Ed. Ministerio de Cultura, Perú. Depósito legal Nº 2015-15122.

Bustamante, R. (2023). The Juxtaposed Arcades of the Main Square in Arequipa, Peru, Global Journal of Archaeology & Anthropology, Vol 13 (2), DOI: 10.19080/GJAA.2023.13.555856

Burga Bartra, J. (2018). Historia de la Arquitectura Peruana. Arquitectura Popular, ediFAUA Universidad Nacional de Ingeniería, Litho & Arte S.A.C. Lima.

Calderón Bozzi, H. (2011). Experiencias y Métodos de Restauración en Colombia. En: Experiencias en la Arquitectura de la Restauración y el Reciclaje, Vol I, pp 219-253. Eds. Rubén Hernández Molina y Olimpia Niglio, ARACNE editrice S.r.l., Roma. https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/578926/1.pdf

Carbajal Bengoa, F. (2020). Restauración de intervención fachadista de la Casona Figallo, Sullana (Perú), Gremium© Volumen 7, Número especial NE 2, octubre 2020, pp 50-61, https://editorialrestauro.org.mx/2020/10/

Chueca Goitia, F. (1971). Invariantes Castizos de la Arquitectura Española – Invariantes en la Arquitectura Hispanoamericana – Manifiesto de La Alhambra, Seminarios y Ediciones S.A. Madrid.

Comunidad de Madrid. Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. BOCM Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 12 de abril de 2023, https://www.bocm.es/eli/es-md/l/2023/03/30/8/con

Ferreira, Ton, Freitas, Pedro (2020). Metodologias ativas como estratégia pedagógica para a aplicação da arqueologia da arquitetura na restauração arquitetônica no Brasil, Arqueología de la Arquitectura, 17, enero-diciembre 2020, e107 Madrid / Vitoria https://doi.org/10.3989/arq.arqt.2020.015

Gasparini, G., Margolie, L. (1977). Arquitectura Inka, Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Central de Venezuela, Caracas.

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Gestión del Centro Histórico (2009). Proyecto “Mejoramiento de la Gestión y Manejo del Centro Histórico del Cusco”. Ambiente urbano – Plaza de Armas del Cusco (Haukaypata) http://catalogacion.cusco.gob.pe/assets/pdf/ambientes-urbanos/plazas-miradores/Informe%20Plaza%20de%20Armas.pdf

Grijalba Bengoetxea, A., Grijalba Bengoetxea, J. (2020). Conversando con. José Ignacio Linazasoro, EGA Expresión Gráfica Arquitectónica, Vol. 25 Núm. 40. https://doi.org/10.4995/ega.2020.14568

Gisbert, T. y De Mesa, J. (1985). Arquitectura Andina 1530-1830: Historia y Análisis. Colección Arzans y Vela, Ed. Embajada de España en Bolivia. La Paz, D.L. 4-1-28-85p.

Herr, C. (2024). Restauración del patrimonio colonial. Criterios y técnicas de intervención aplicados en la primera mitad de siglo XX en Argentina. Gremium©. Volumen 11, Número 23, agosto 2024, pp. 119-136. https://www.doi.org/10.56039/rgn23a09

Holl, S. (2014). This is Hybrid. An Analysis of mixed-use buildings. Prólogo. Ed. a+t research group, Fernández Per, A., Mozas, J., Arpa, J., pp 6-9. a+t architecture publishers, Vitoria-Gasteiz, España.

Instituto Nacional de Cultura (2006). Arquitectura virreinal y republicana del Perú – Fotografías del Archivo Luis E. Valcárcel. Coloma Porcari, C., Benaducci Fava, F., Meneses Hermoza, L.A. Centro Nacional de Información Cultural, https://repositorio.cultura.gob.pe/handle/CULTURA/1249

Instituto Nacional de Cultura (2000). Inventario General de Monumentos Históricos del Perú Tomo I, En: Portales de la Plaza Mayor de Arequipa, p20. Director: Coloma Porcari, C.; compiladores: Meneses Hermoza, L. A., Díaz, A. Centro Nacional de Información Cultural, https://repositorio.cultura.gob.pe/handle/CULTURA/24

Kahatt, S., Morelli, M., Taller Urban Lima (2014). Edificios Híbridos en Lima. Estrategias proyectuales para Edificios Públicos en Altura, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Fondo Editorial PUCP, Lima.

Ministerio de Cultura de Perú (2021) Evolución Arquitectónica de la Casa del Inka Garcilaso de la Vega, Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultura, Área Funcional de Museos, Cusco. https://museogarcilaso.culturacusco.gob.pe/mediaelement/pdf/inkagarcilaso/2021/EVOLUCION_ARQUITECTONICA.pdf

Mozas, J. (2014). This is Hybrid. An Analysis of mixed-use buildings. En: This is hybrid. A historical overview. Un recorrido histórico, pp 20-41. Ed. a+t research group, architecture publishers, Vitoria-Gasteiz, España.

Musiatowicz, M. (2014). This is Hybrid. An Analysis of mixed-use buildings. En: Hybrid vigour and the art of mixing. Vigor híbrido y el arte de mezclar, pp 12-19. Ed. a+t research group, architecture publishers, Vitoria-Gasteiz, España.

Niglio, O. (2012). La arquitectura moderna en Colombia. Nuevos paradigmas de proyectos y reflexiones sobre la conservación, Experiencias y métodos de restauración en Colombia (pp 113-132). Vol. 2, editado por Rubén Hernández Molina y Olimpia Niglio, ARACNE editrice S.r.l https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/578926/2.pdf

OIM Office International des Musées. (1931). Carta de Atenas para la restauración de monumentos históricos. Adoptada en la Primera Conferencia Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, Atenas. Publicada por el Instituto del Patrimonio Cultural de España, https://ipce.mcu.es/pdfs/1931_Carta_Atenas.pdf

Pagès, Y. (2001). Radiographie d’une dent creuse, VACARME 15, pp 48-49. https://vacarme.org/article830.html

Pioz, J. (2019). Diccionario Híbrido Terminología de Arquitectura Postmoderna, ed. Munilla Lería, Madrid.

Ravines Sánchez, R. (1979). Cateos en las inmediaciones en el “Cuarto del rescate”-Cajamarca. En: Biblioteca Virtual del Ministerio de Cultura de Perú. http://repositorio.cultura.gob.pe/handle/CULTURA/1113

UNESCO World Heritage Convention (2025), The Criteria for Selection, https://whc.unesco.org/en/criteria/

UNOPS Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (16 enero 2024). Restauración de un complejo histórico en Argentina. UNOPS Argentina. https://www.unops.org/es/news-and-stories/news/restoring-a-historic-landmark-in-argentina

Upton, Dell (2009). Field Notes Starting from Baalbek Noah, Solomon, Saladin, and the Fluidity of Architectural History, Journal of Architectural Historians, vol. 68, n4, pp 457-465.