DOI:

Operation of mills and sumps for sugar production in the southeastern region of Michoacán, Mexico, 16th-20th centuries

Luis Alfredo Ayala Ortegaa

aEscuela de arquitectura, Universidad Internacional Jefferson, Morelia, México: E-mail, ORCID.

Recibido: 30 de marzo del 2025 | Aceptado: 4 de agosto del 2025 | Publicado: 31 de agosto del 2025

Resumen

La producción de azúcar fue una de las principales actividades económicas establecidas en el territorio de la Nueva España, a partir de su introducción como proto agroindustria por Hernán Cortés en el siglo XVI, y desde entonces ha ocupado un lugar preponderante en la economía virreinal y mexicana. En la presente comunicación se aborda desde una perspectiva arquitectónica, el estudio de molinos y cárcamos hidráulicos dispersos en el medio rural de la región sureste de Michoacán, que formaron parte de una red hidráulica más extensa para el impulso de trapiches y haciendas azucareras y para lo cual se planteó como pregunta de investigación ¿Cómo fue el funcionamiento de molinos y cárcamos hidráulicos de diferentes espacios para la producción de azúcar en la región, a partir del análisis de sus vestigios y fuentes documentales? El trabajo partió de una prospección para la localización de los vestigios materiales de molinos y cárcamos, posteriormente se realizó una revisión de fuentes documentales primarias y secundarias, lo cual sirvió para precisar información sobre el inicio de la red hidráulica, los propietarios, el volumen de agua y las características materiales y tecnológicas de la infraestructura. Se reflexiona que en los territorios productivos donde se establecieron haciendas y trapiches, son los vestigios industriales los que han permanecido en mayor medida a través del tiempo, debido en gran parte, al desconocimiento general de la población, del valor de estos elementos, como recurso patrimonial.

Palabras clave: molino, azúcar, Michoacán.

Abstract

Sugar production was one of the main economic activities established in the territory of New Spain, beginning with its introduction as a proto-agroindustry by Hernán Cortés in the 16th century, and since then it has occupied a prominent place in the viceregal and Mexican economy.

This paper addresses, from an architectural perspective, the study of mills and hydraulic sumps scattered throughout the rural areas of the southeastern region of Michoacán which were part of a more extensive hydraulic network for the impulse of sugar mills and haciendas. The research question posed was: How did the mills and hydraulic sumps of different space for sugar production in the region, function based on an analysis of their remains and documentary sources?

The work began with a prospection to locate the material remains of mills and sumps, followed by a review of primary and secondary documentary sources, which served to clarify information about the beginning of the hydraulic network, the owners, the volume of water and the material and technological characteristics of the infrastructure.

It is reflected that in the productive territories where haciendas and sugar mills were established, it is the industrial vestiges that have remained the most overtime, due in large part to the general lack of awareness among the population of the value of these elements as a heritage resource.

Keywords: mill, sugar, Michoacán.

Introducción

La producción de azúcar es una actividad que conjunta el trabajo agrícola del cultivo, beneficio[1] y cosecha de la caña de azúcar (Saccharum officinarum) con la manipulación y transformación de esta, por medio de distintas etapas de procesamiento, desarrolladas en el área fabril de los espacios para la producción.

En México tres han sido los principales recintos dedicados a la elaboración de azúcar, trapiches, ingenios/haciendas e ingenios mecanizados, cada uno con sus diferentes escalas de producción, tecnología, rutinas, jerarquías laborales y arquitectura propia, elementos fundamentados en los métodos de elaboración de azúcar (Ayala Ortega, 2024, p. 57).

La industria azucarera en México se originó en los primeros trapiches establecidos por Hernán Cortés en el siglo XVI en el área del Marquesado del Valle (Von Wobeser, 2004, pp. 30-31), los cuales operaron bajo el sistema tradicional o precortesiano[2], mismo que se utilizó a partir de ese momento y hasta las últimas décadas del siglo XIX, mientras que, a partir de 1870 y hasta la actualidad, el método empleado en la industria azucarera es el conocido como “refinado” o moderno[3] (Ruiz de Velasco, 1937, p. 272; Crespo y Reyes, 1988, p. 409).

El primero de estos sistemas se caracterizó por el uso de fuerzas motrices de tipo irregular, como fuerza humana/animal o hidráulica, las cuales eran aplicadas para el movimiento de molinos[4]; otra característica importante de este método es el empleo del fuego directo y sin ningún tipo de regulación en los procesos de limpieza, cocción y concentrado de caldos y melazas, procesos desarrollados dentro del área de calderas.

Particularmente cada ingenio tuvo una disposición propia de sus elementos y espacios para la producción de azúcar, en función de las características de su asentamiento, como la topografía, la cercanía al agua o la ubicación de los cañaverales; no obstante, aquellos ingenios que operaron con determinada fuerza motriz, debieron de adaptar su infraestructura interna y rutinas de trabajo a estos medios; por ejemplo aquellos propulsados por fuerza animal[5], necesitaron de áreas de trabajo más amplias, requirieron de abrevaderos, corrales y en general, en el área del molino, tener una distribución del trabajo, centrado en el eje de movimiento con el cual se articulaban las prensas (Tortolero Villaseñor, 1995, p. 288).

Por otro lado, para el caso de los ingenios hidráulicos, la accesión al agua de manera permanente a lo largo del año fue el principal requisito territorial necesario para su operación, por lo cual, no solo era necesario que estos tuvieran un total y libre usufructo de dicho recurso, sino también era recomendable que las edificaciones de las instalaciones se establecieran en proximidad a ríos o manantiales. Un ejemplo que ilustra esta relación geográfica entre las instalaciones y el recurso hídrico es el ingenio Diego Caballero en Santo Domingo (1546), uno de los primeros ingenios azucareros establecidos en el continente americano, el cual se encuentra

“ubicado a unos 500 m de la desembocadura del río Nigua en el Mar Caribe, representa un conjunto integrado por los espacios físicos requeridos en el siglo XVI para la fabricación industrial del azúcar: sitio de molienda, purga, almacén, acequias, depósito de agua, embalse, y hornos, entre otros” (Duval, 2023, p.127).

Como resultado de una investigación doctoral que abordó el análisis de diferentes espacios para la producción del azúcar en la región Tacámbaro, Michoacán, el presente documento tiene como objetivo analizar, a través de una lectura contemporánea, diferentes vestigios materiales y testimonios histórico-documentales, para reconstruir el funcionamiento de molinos y cárcamos hidráulicos de dos haciendas azucareras, las cuales tienen su origen en los siglos XVI y XVIII así como de dos trapiches piloncilleros del siglo XX en la demarcación del sureste michoacano.

Se parte de la premisa de que, las haciendas y trapiches azucareros hidráulicos, pudieron operar al establecerse geográficamente en proximidad de escorrentías perennes, manteniendo un suministro constante de agua durante todo el año, además de, en el caso de las haciendas, pudieron perfeccionar su infraestructura a lo largo de los años, mientras que, en el caso de trapiches, su instalación debió de ser rápida y precisa, para un pronto funcionamiento.

Metodológicamente se partió de un acercamiento a la zona como parte de la investigación doctoral realizada en el periodo 2021-2025, en el cual se identificó la ubicación y estado de conservación de los vestigios, posteriormente, se realizó un ejercicio de búsqueda de información documental que diera soporte informativo sobre la historia y funcionamiento de dichas unidades productivas; sin embargo, cabe mencionar, como sostiene Ignacio Gómez (2010), esto suele ser difícil, al tratarse de una arquitectura “generalmente anónima y ajena a las corrientes estilísticas arquitectónicas vigentes en su momento de construcción” (p. 19), por lo cual la disponibilidad de información fue un factor importante en el reconocimiento de sus partes y la reconstrucción de su funcionamiento.

Entre los principales repositorios y fuentes documentales, se consultaron el Archivo Histórico del Agua (CONAGUA-AHA) y el Archivo Histórico de la Universidad Iberoamericana (AHUI), donde se localizaron testimonios de escrituras, descripciones de fincas, expedientes de solicitudes de accesión de agua y proyectos de infraestructura hidráulica; respecto a fuentes secundarias, las memorias de gobierno del estado de Michoacán de 1882-1889 permitieron conocer las características tecnológicas de los recintos productivos; distintas tesis de grado, fuentes hemerográficas y catálogos de maquinarias de fabricantes extranjeros ofrecieron mayor información de manera general y particular del funcionamiento de las haciendas de la región.

Se complementó el trabajo con la lectura del territorio, tanto por medio de recorridos in situ, la revisión de información de expediente, como por medio de fotografía satelital e información estadística del mapa digital y de la plataforma de simulador de flujos de agua de cuencas hidrológicas (SIATL v.4) de INEGI.

Finalmente, se realizaron registros fotográficos y arquitectónicos de los vestigios, que completaron el conocimiento constructivo de los testimonios materiales presentes tanto en el medio urbano como rural de los asentamientos en donde se encuentran localizados.

Infraestructura hidráulica de ingenios azucareros

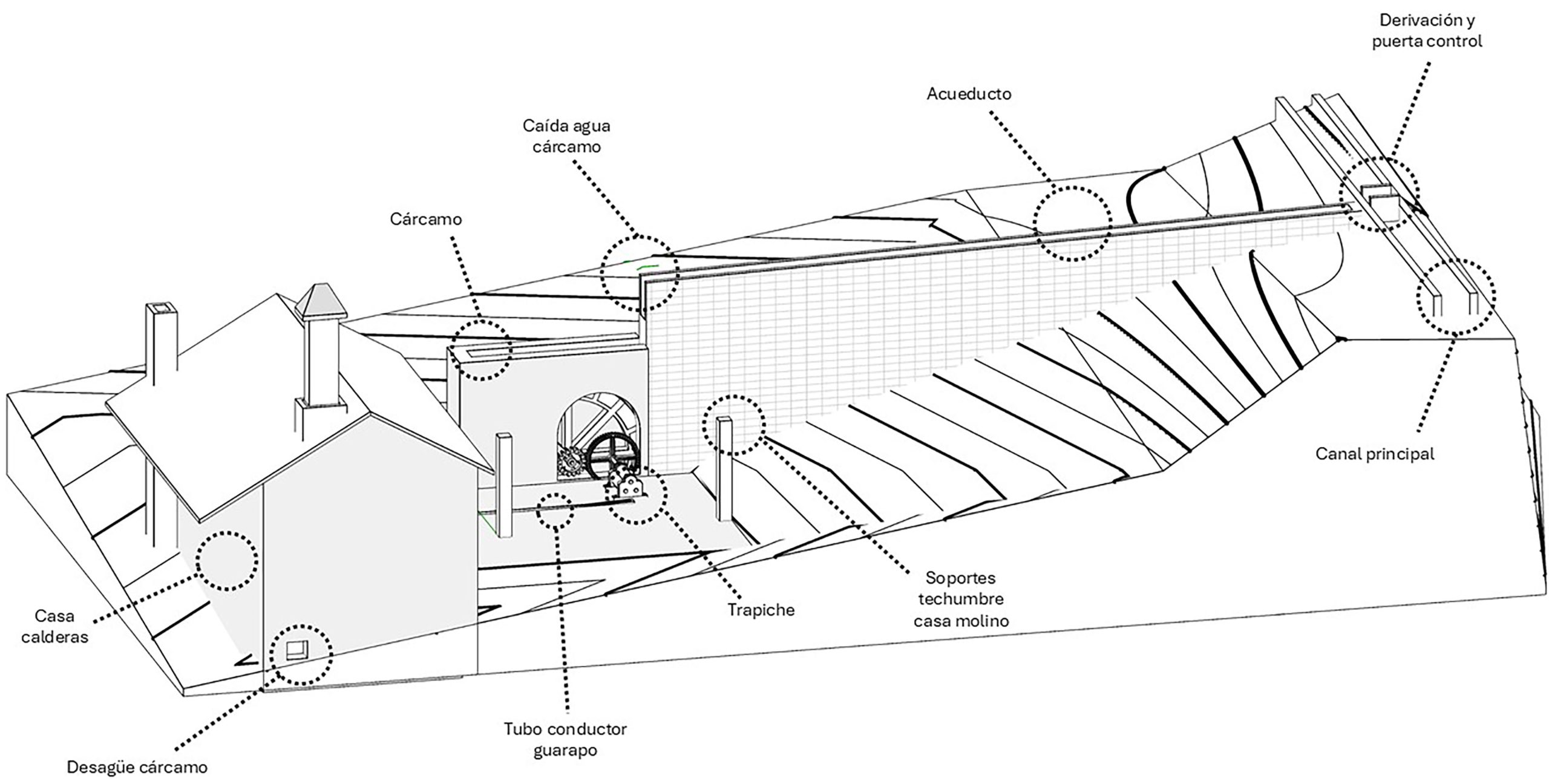

De manera general, se puede establecer que el usufructo del agua para usos industriales de ingenios y trapiches se origina de la derivación del agua de ríos, por medio del establecimiento de bocatomas localizadas en las márgenes de los ríos, principalmente en aquellas zonas que por condiciones naturales sea posible desviarlas.

Dichas derivaciones pueden ser presas, sifones o canales, construidos en madera con barro, mampostería de diversos tipos de materiales o concreto, establecerse en puntos topográficamente más altos respecto al punto final de usufructo -ingenio-, y conducir el agua por medio de acequias y acueductos, atravesando y flanqueando distintos tipos de suelos y accidentes orográficos, hasta conducirla a los puntos en donde se requiera, como cárcamos, pilas de remojo, abrevaderos, etc., considerando mantener en todo momento una constante pendiente, lo suficientemente inclinada para que el fluido avance sin estancarse pero tampoco tan rápido, como para que salga de los canales o erosione el material que la contiene.

El cárcamo o cárcavo, de acuerdo con Beatriz Scharrer (1997) es “el hueco en que juega el rodezno de los molinos” (p. 198) y que es una construcción de geometría prismática rectangular, con muros de mampostería y con un vacío al centro en donde se localiza el rodezno colocado de manera vertical, al cual se le vierte el agua por la parte superior del cárcamo.

Al interior del cárcamo se localiza el rodezno con sus cangilones, que pueden ser de diferente material (madera o metálicos), los ejes y engranajes que articulan el movimiento rotatorio entre la rueda hidráulica y el trapiche conectado al exterior del cárcamo, y en la parte inferior de este, un conducto de agua (socaz) que sirve para expulsar el agua vertida al interior del mismo cárcamo, y que es devuelta a la corriente del río, por medio de canalizaciones en el piso.

De acuerdo con Dolores Corbella y Ana Viña (2023), en la península Ibérica se han encontrado referencias a elementos de infraestructura hidráulica utilizados para el fomento de la industria azucarera que se remontan al siglo XV (p. 195), a los cuales se les refiere por diversos términos propios de la región, y que en América son escasamente conocidos; por ejemplo, de acuerdo a las autoras, la última parte del acueducto que vierte al agua hacia el interior del cárcamo se le conoció como Ferido o herido[6] (p. 199); a los puntales, columnas o apoyos que sostienen los acueductos que no son de mampostería, en Canarias y Portugal se les denominó como esteos o esteyos (p. 200); las mismas autoras identifican que los esteos fabricados en madera, y que posteriormente fueron completados en mampostería, una vez perdían el acueducto que sostenían, se les llegaron a denominar “picachos”, debido a la similitud en forma que tienen con la de las montañas (p. 200), véase figura 1.

Es importante considerar que los cárcamos deben de contar con barreras de control que permitan pausar el acceso del agua desde los acueductos hacia el interior del cárcamo, ya que, aunque la actividad de molienda implica un trabajo constante, no todo el año se utiliza, además de que es necesario hacer interrupciones para controlar la alimentación de caña del trapiche, hacer reparaciones, mantenimiento o sustituciones de piezas en el rodezno, engranes o molino.

Se considera que el establecimiento de bocatomas de derivaciones en ríos, la conducción del agua por medio de acequias y acueductos, la construcción de arquerías y el aprovechamiento de este recurso por medio de cárcamos, ruedas hidráulicas, molinos y trapiches, son elementos que implicaron un conocimiento topográfico del contexto y el empleo de recursos económicos, materiales y humanos para poder lograr un incremento en la potencia, velocidad y continuidad en la molienda, niveles que no era posible de alcanzar por medio de fuerza humana o animal, lo cual demuestra un primer momento de innovación tecnológica dentro del estadio de proto industria que caracterizó la industria azucarera en México desde el siglo XVI al XIX.

Fuente: González Marrero et.al., 2023, p. 77.

Región sureste o de la depresión del Balsas, Michoacán

La región de la depresión del Balsas es una demarcación geográfica localizada en la porción sureste del estado,

“es una región baja y plana rodeada de altas sierras al norte y al sur. El paisaje está constituido por arbustos espinosos, ya que la precipitación pluvial es escasa. Al este, el suelo se presenta rugoso y el paisaje está constituido por un cumulo de picachos y reducidos valles intermontanos. Hacia el sur se encuentra el caudaloso río Balsas, al borde del valle de Huetamo” (Meza Aguilar, 2007 p. 62).

La depresión del Balsas es una subprovincia fisiográfica localizada entre el Eje Neovolcánico Transversal y la Sierra Madre del Sur, con alturas sobre el nivel del mar que oscilan entre los 3000 a los 300 msnm, con distintos tipos de climas, abarcando zonas al noroeste con climas templados sub húmedos con lluvias en el verano, principalmente en los municipios de Madero y Tacámbaro (siendo esta última municipalidad, una zona de transición ecológica) hasta climas semi secos muy cálidos y cálidos al suroeste (INEGI, 2009).

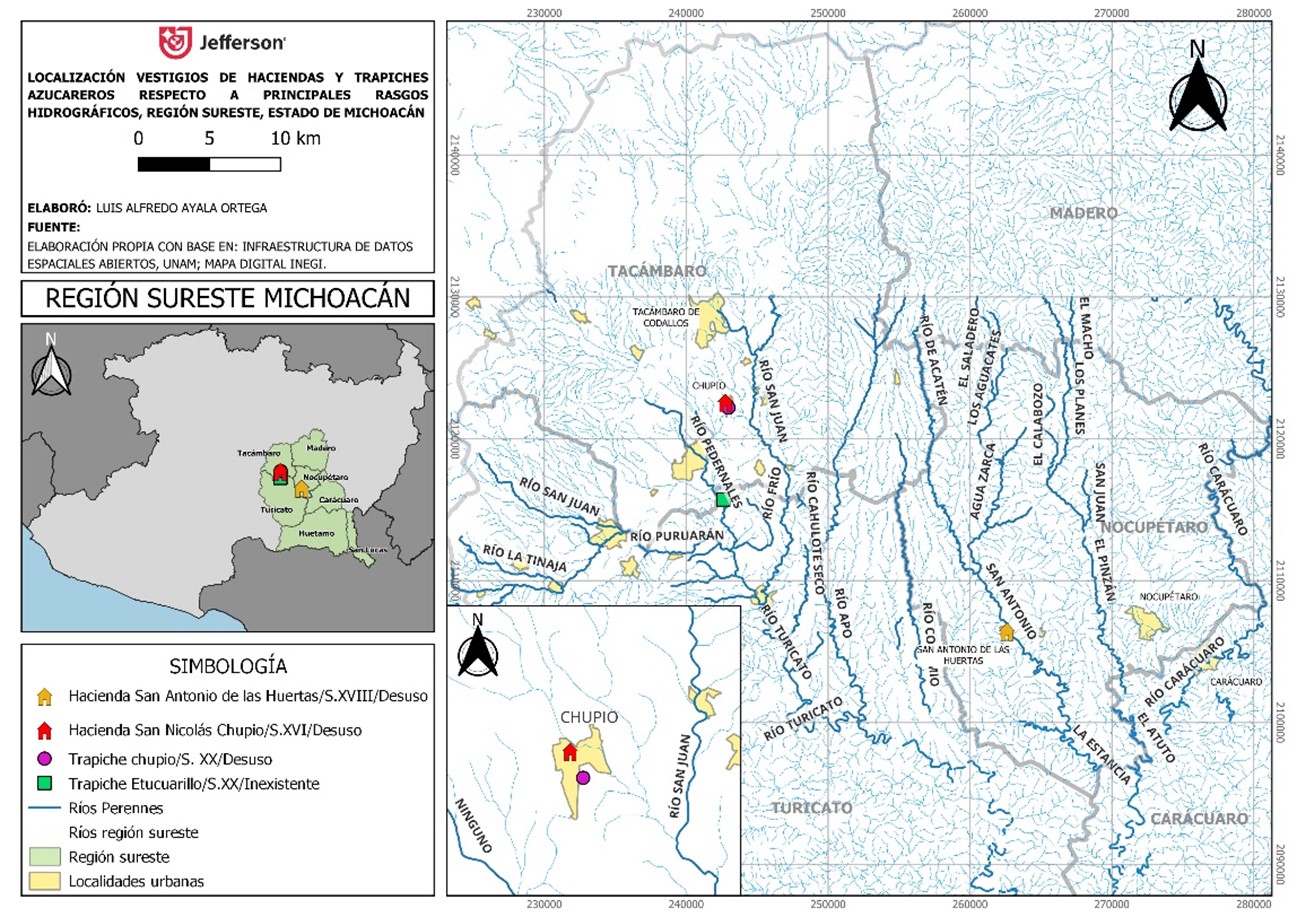

La región está conformada por los actuales municipios de Madero, Tacámbaro, Turicato, Nocupétaro, Carácuaro, Tiquicheo, Huetamo y San Lucas, estas últimas dos poblaciones colindantes con el río Balsas (Cárdenas de la Peña, 1980 pp. 31-32). Aspecto importante de esta demarcación son sus rasgos hidrográficos, ya que la mayoría de los ríos de la zona provienen de la región hidrológica del Balsas, y en menor medida del sistema Lerma-Santiago (Velázquez y Acosta, 2014, p. 28).

Para el caso de los municipios de Tacámbaro y Nocupétaro, en donde se localizaron los vestigios de infraestructura hidráulica, las principales corrientes perennes son, para el municipio de Tacámbaro los ríos: De Apo, Del Agua, La Barra, Agua del Toro, Agua Tibia, Caramécuaro, Corumio, Acatén, El Campamento, El Pedregoso, El Salto, Frío, La Avispa, Magueyes, Pedernales, Piedra Amarilla, Puente de Ánimas, Puente Obscuro, Puruarán, San Juan, San Rafael, Tinipicuchi, Turicato, Turirán y Yoricostío; mientras que en Nocupétaro, las corrientes: Colorado, Agua Zarca, Carácuaro, Corumio, de Acatén, El Mezquite, El Pinzán, El Saladero, La Cahuayana, La Estancia, Los Aguacates, San Antonio, San Diego y San Juan (INEGI, 2009).

La región sureste, también conocida como “Tierra Caliente”, presenta condiciones pluviales y de absorción de humedad poco favorables para el cultivo de la caña de azúcar, a pesar de ser una demarcación extensamente irrigada, tanto por escorrentías como por ríos perennes; Eric Léonard (1995) menciona que:

“No falta la lluvia, puesto que el volumen total de las precipitaciones varía entre 700 y casi 900 milímetros cúbicos. Pero 90% del agua cae entre mediados de junio y mediados de octubre, en forma de lluvias torrenciales que el suelo no puede absorber y que tiene efectos erosivos intensos. Las fechas del temporal están sujetas a grandes fluctuaciones y pueden alterar sobremanera el calendario agrícola. El resto del año, lo intenso de la radiación solar y las temperaturas elevadas propician el déficit hidrológico que frena los cultivos” (p. 12).

En función de lo anterior, se logró identificar que las unidades de análisis se posicionaron en las márgenes de ríos perenes, como el caso de la Hacienda de San Antonio de las Huertas (figura amarilla) y el trapiche de Etucuarillo (rectángulo verde), espacios productivos que aprovecharon las aguas de los ríos San Antonio de las Huertas y del río Pedernales respectivamente; mientras que la Hacienda de Chupio (figura roja) y el trapiche piloncillero (figura magenta) de la misma localidad, pudieron aprovechar aguas del río Caramécuaro, San Agustín, San Juan, Puruarán y escurrimientos de agua de la laguna “La Alberca”, véase figura 2. En 1886 se registró en memorias del gobierno del estado de Michoacán, que escorrentías de agua de un lago registrado como “sin nombre”, de 502 metros de diámetro y 13 metros de profundidad, probablemente se trataba del cuerpo natural llamado “La Alberca”[7] y localizado a 4.5 kilómetros al norte de la actual localidad de Chupio, eran aprovechadas en el movimiento de un motor de un molino de caña de la hacienda de Chupio (Pérez Gil, 2002, p. 57).

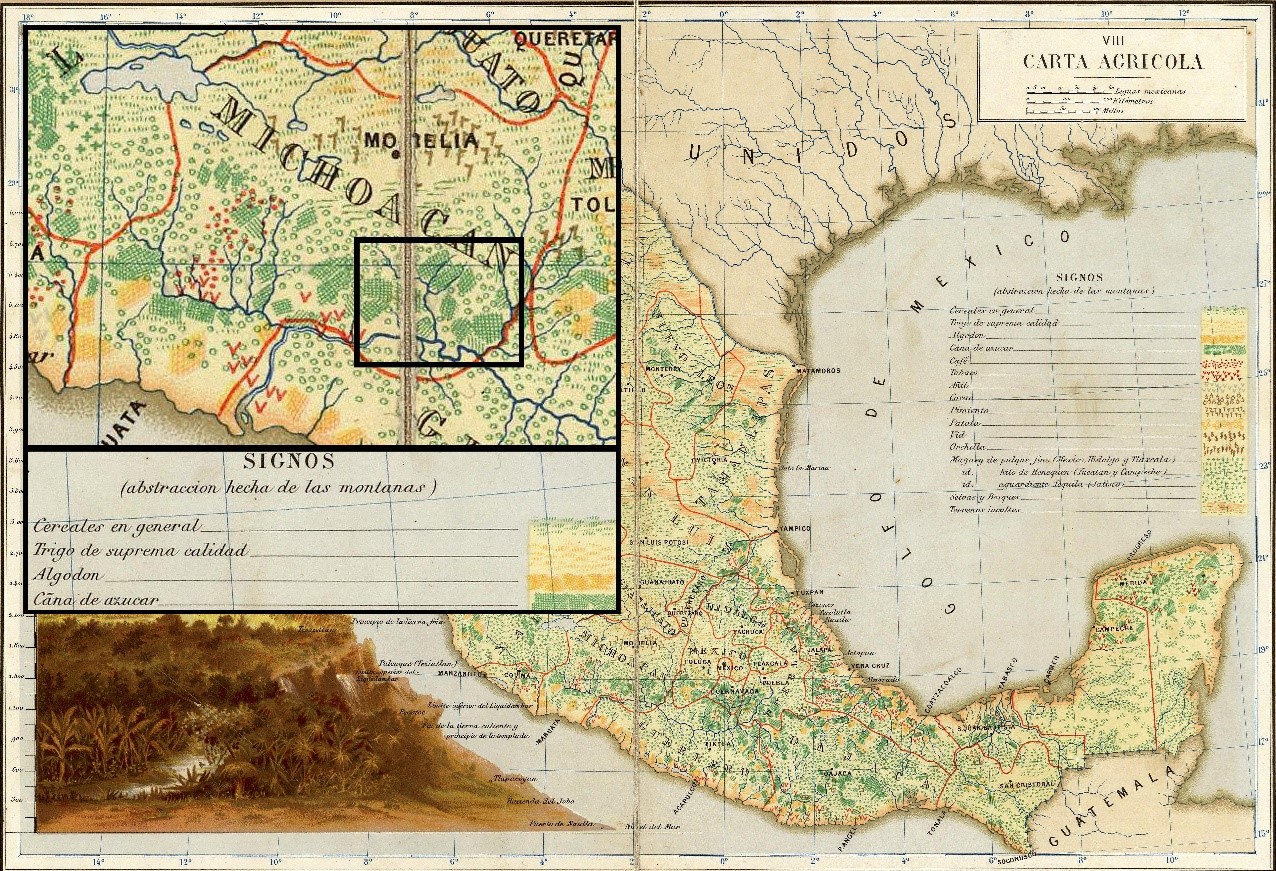

A pesar de estas condiciones de aridez y clima cálido, la región de Tacámbaro, dentro de la porción sureste del estado de Michoacán, fue una de las primeras zonas en donde se asentó el cultivo de la caña de azúcar; en 1586, el encomendero de Tacámbaro, Fernando de Oñate, lograría obtener licencia “para plantar un cañaveral y construir las instalaciones necesarias para producir azúcar en un punto cercano a ese lugar llamado La Magdalena” (Sánchez Díaz, 2008, p. 279; Sánchez Díaz, 2017, p. 65). Es a partir de este momento en que se puede sostener que inicia un ciclo de apertura de cañaverales y de construcción de trapiches e ingenios en ciertas zonas de la demarcación sureste, especialmente alrededor de aquellas áreas nucleares donde se afianzó este cultivo en relación con las condiciones edafoclimáticas, como fue la zona sur del actual municipio de Tacámbaro y porción norte de Turicato[8], véase figura 3.

Molinos y cárcamos en el sureste michoacano

En la actual localidad urbana de Chupio, al sur de la cabecera municipal de Tacámbaro, Tacámbaro de Codallos se encuentran localizados dos vestigios de elementos de molienda e infraestructura hidráulica, el primero de ellos corresponde a fragmentos y maquinaria pertenecientes al antiguo casco de la ex hacienda de San Nicolás Chupio, principalmente partes de los muros de lo que fue la casa del molino, un trapiche horizontal de hierro de tres mazas, sus bielas y diversas conexiones que se articulan hacia una rueda hidráulica, la cual se encuentra contenida dentro de un cárcamo de mampostería.

El segundo resto material pertenece a la misma localidad, pero a las afueras de ésta, disperso en el espacio agrícola, en donde se encuentran los vestigios de un trapiche piloncillero en abandono, siendo identificable un acueducto elevado por castillos de concreto, un cárcamo, diversas pilas, distintos fragmentos de muros del espacio de calderas, así como un par de chimeneas de tabique rojo recocido de fuste cuadrangular, la mayoría de estos elementos construidos en mampostería de block de concreto; en este trapiche no hay presencia de rodezno o molino, no obstante la ausencia de estos elementos no implica que no se considere trapiche, sino más bien es una circunstancia de abandono y pérdida material de sus componentes, ya que las características formales (vanos en muros laterales) y constructivas del cárcamo, apuntan al funcionamiento de una rueda hidráulica en su interior.

El tercer ejemplo de infraestructura hidráulica y de molienda pertenece a la ex hacienda azucarera de San Antonio de las Huertas, ubicada en la localidad de Melchor Ocampo, en el municipio de Nocupétaro, Michoacán; en una visita al sitio en 2022 se registraron fotográfica y arquitectónicamente los restos de este conjunto, permitiendo identificar los elementos que conforman el espacio dedicado al molino y al cárcamo hidráulico, los cuales presentan un considerable estado de deterioro y serias alteraciones materiales.

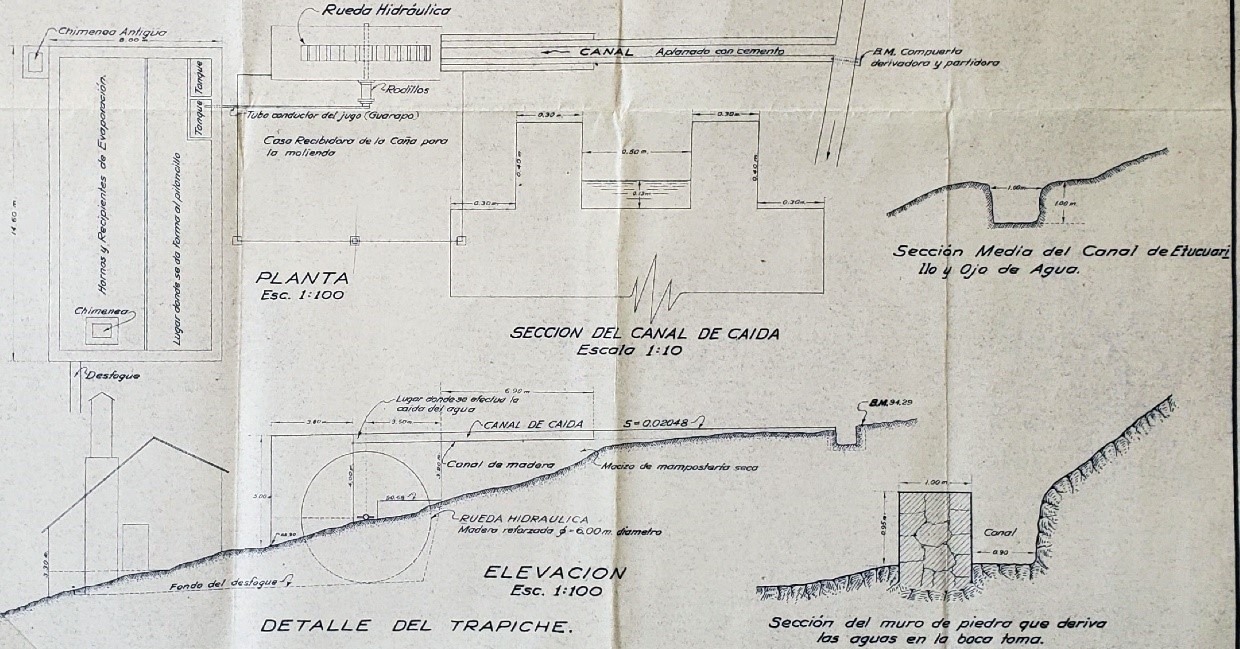

El cuarto y último ejemplo lo representa el trámite, proyecto y plano de confirmación de derechos de uso de aguas del río Pedernales para el impulso de un trapiche piloncillero registrado en documentación de expediente del Archivo Histórico del Agua, fechado en 1946, perteneciente a la Señora María de Jesús Álvarez viuda de Zarco, ubicado en la localidad de Etucuarillo, Tacámbaro (CONAGUA-AHA, FAN, Caja.985, Exp. 12644, Leg. 1). En este expediente y plano, se establece la configuración espacial de un trapiche piloncillero de propiedad de la solicitante, el cual recibiría, por medio de una serie de acueductos y derivaciones, un determinado volumen de agua.

Casa del molino, hacienda de San Nicolas Chupio, Chupio, Tacámbaro

La Hacienda de San Nicolás Chupio tiene su origen en el siglo XVI, cuando esta finca formó parte de la encomienda que recibió Cristóbal de Oñate “El Viejo” en 1528 (Hillerküss, 2014, p. 57) y que pasaría primero a manos de su hijo Fernando de Oñate, y posteriormente se perpetuaría en la familia por medio de un mayorazgo que duraría hasta el año de 1805 (Chowning, 1999, p. 49).

Respecto a las propiedades de esta familia, Gloria Álvarez (2006) menciona que

“formaron parte de su encomienda Carácuaro, Nocupétaro, así como Chupio, y la ex-hacienda de Cherátaro que después pasaría a manos de la orden agustina. La extensión de sus propiedades no ha sido definida por carecerse de un estudio puntual de este personaje que fundaría también un mayorazgo […]” (p. 23).

Cabe mencionar que Fernando de Oñate, hijo de Cristóbal, fue el encomendero que introduciría por primera vez el cultivo de la caña de azúcar en Tacámbaro en el año de 1586 (Sánchez Díaz, 2008, p. 279).

En la actualidad los vestigios que permanecen de la hacienda son restos de la casa del molino, la casa de calderas y un espacio que se asume debió de ser el purgar, todos estos elementos localizados en la parte central del núcleo urbano de la localidad homónima.

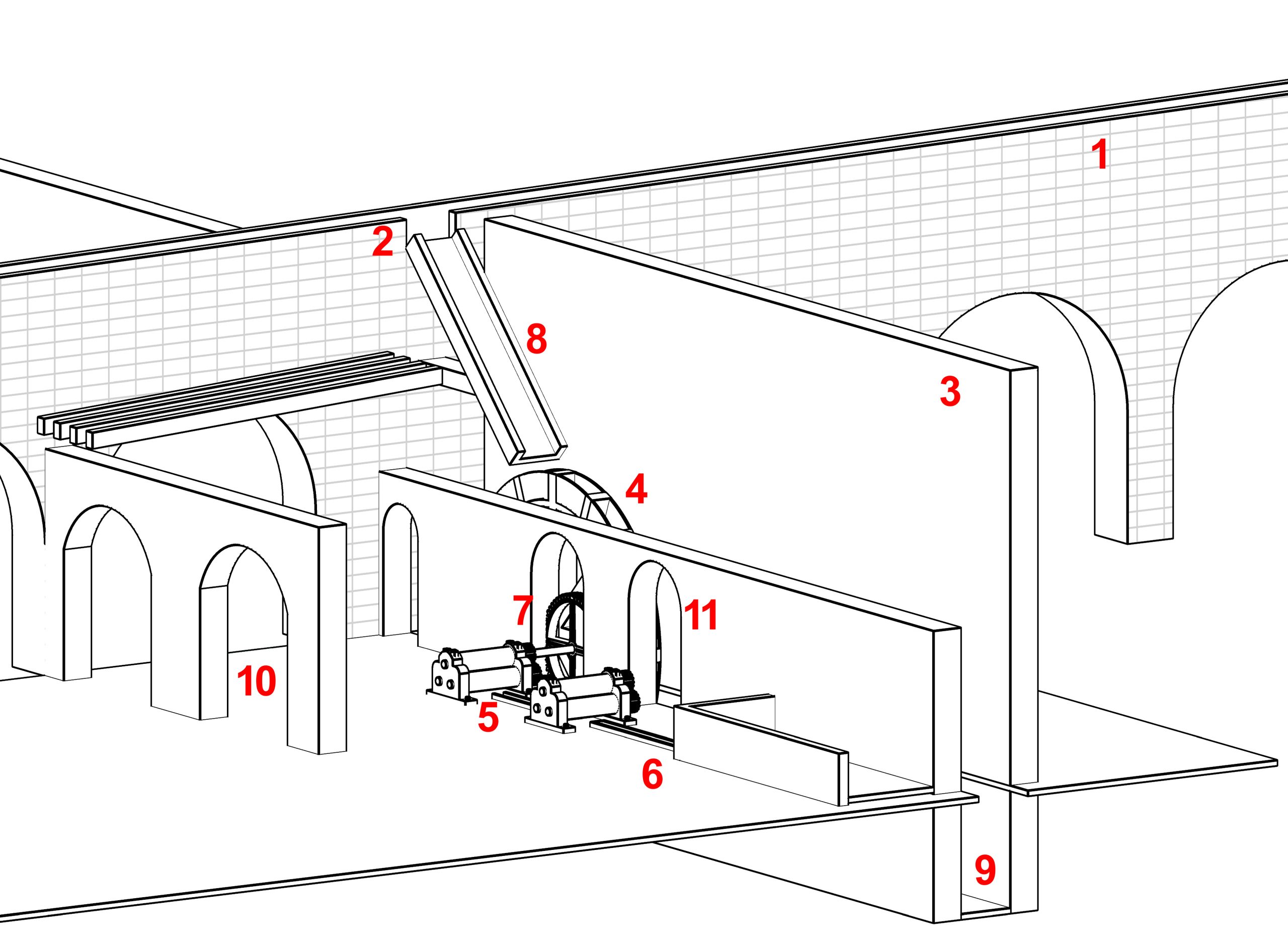

Respecto a la casa del molino, este recinto mantiene partes del muro del cárcamo y un fragmento de un muro transversal a éste, el cual sugiere formó parte de un acueducto; el espacio de la casa del molino está conformado por dichos paramentos, los cuales están entrelazados y cubiertos por una ceiba la cual se arraigó al muro, un trapiche de tres mazas horizontales de hierro, engranes y una rueda hidráulica metálica, la cual no es del todo visible, véase figura 4.

El muro del cárcamo tiene dos aberturas, una, de interconexión entre la rueda y el trapiche, y una de menor tamaño, probablemente una posterior intervención, para el acceso al interior del cárcamo. En la estructura del cárcamo no es apreciable el canal de desagüe del agua.

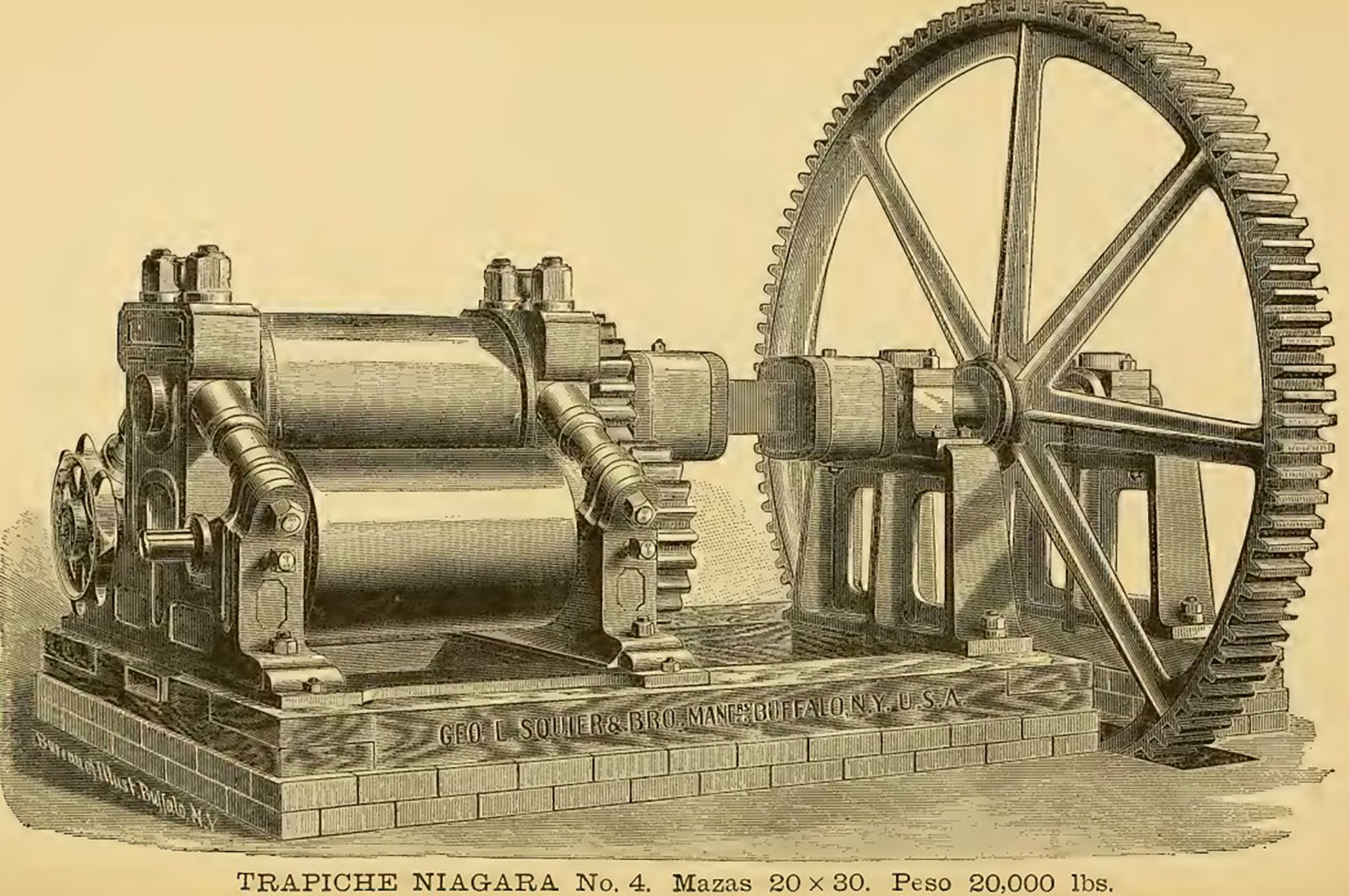

Consultando catálogos de maquinaria para molinos y haciendas del siglo XIX, se determinó que el molino existente corresponde a uno similar al fabricado por la compañía americana L. Squier Brothers, en su modelo “Niagara N°. 4, mazas 20×30, peso 20,000 libras”, ya que presenta la misma configuración de mazas y sus dimensiones resultan similares (Squier & Brother, 1879, p. 69), véase figura 5.

En 1889 la finca contó con un molino “horizontal de cobre regularmente montado” (Memoria sobre los diversos…,1889, p. 118), para 1890 se tiene registro del uso de un molino de tres mazas horizontales de cobre (Raya Ávalos, 1996, p. 107), probablemente el mismo registrado un año anterior. Para 1914 los entonces propietarios de la hacienda de Chupio, la Compañía Agrícola San Nicolás Chupio S.A., adquirieron diferentes equipos y maquinarias para el fomento de la finca, equipos entre los cuales destacaban “dos trapiches 20´´x36´´, 1 juego de engranajes para conectar la desmenuzadora y los dos trapiches a una sola máquina de vapor de 18´´x30´´, 1 bomba metálica intermedia entre los dos trapiches” (AHUI, FTEO, Caja. 028, Exp. 23. f. 128-129).

Cabe aclarar que los dos trapiches no se destinaron para la finca de Chupio, puesto que, aunque parte de la maquinaria sí se integró en la finca, otra, se mantuvo almacenada en bodegas de los puertos de Tamaulipas y Veracruz, debido a las circunstancias de inseguridad imperantes en el país y la región. A través de una serie de documentación inédita, principalmente correspondencia, se sabe que los propietarios consideraron que de no instalarse en Chupio, a otros hacendados de la región les podría interesar adquirir el resto de la maquinaria.

El segundo trapiche descrito en este listado debió de terminar en la finca azucarera de Pedernales, próxima a Chupio, debido en primer instancia a que Luis Bermejillo adquiere el ingenio de Pedernales en 1915 (González Orea, 2002, p. 104), con lo cual puede trasladar e intercambiar recursos entre fincas[9], y en segundo lugar, en 1917 la finca de Pedernales experimentó problemas con su maquinaria por lo cual fue necesario arreglarla o sustituirla, haciendo entonces uso de la maquinaria anteriormente enlistada.[10]

Analizando los anteriores testimonios, se asume que la hacienda de Chupio operó por medio de fuerza hidráulica durante todo el siglo XIX y hasta la primera década del siglo XX, momento en que la finca pudo haber experimentado un cambio o alternancia en sus sistemas energéticos, ya que la electricidad arribó a la cabecera municipal en 1905 y a la finca en 1908 según noticias de la época (Ayala y López, 2025, pp. 181-182).

No obstante lo anterior, la electrificación de la finca debió destinarse primeramente para usos de iluminación antes que para el movimiento de los molinos, probablemente porque todavía no se contaba con la infraestructura de transformación y conducción de la energía, ni tampoco con molinos adaptados a este nuevo recurso energético.[11]

Con lo anterior es posible considerar que la sustitución de los trapiches de cobre hidráulicos por trapiches de hierro a vapor traería como consecuencia el paulatino desuso del cárcamo e infraestructura hidráulica, sin embargo, observando los vestigios in situ (materialidad y permanencia de elementos), se asume, que aunque éste molino ya no fungió como el trapiche principal de la hacienda, sí debió de mantenerse funcional en ciertos momentos, probablemente cuando se descomponía el que operaba con vapor o en épocas de gran demanda de trabajo.

Fuente: elaboración propia.

Trapiche piloncillero a las afueras de la localidad de Chupio, Tacámbaro

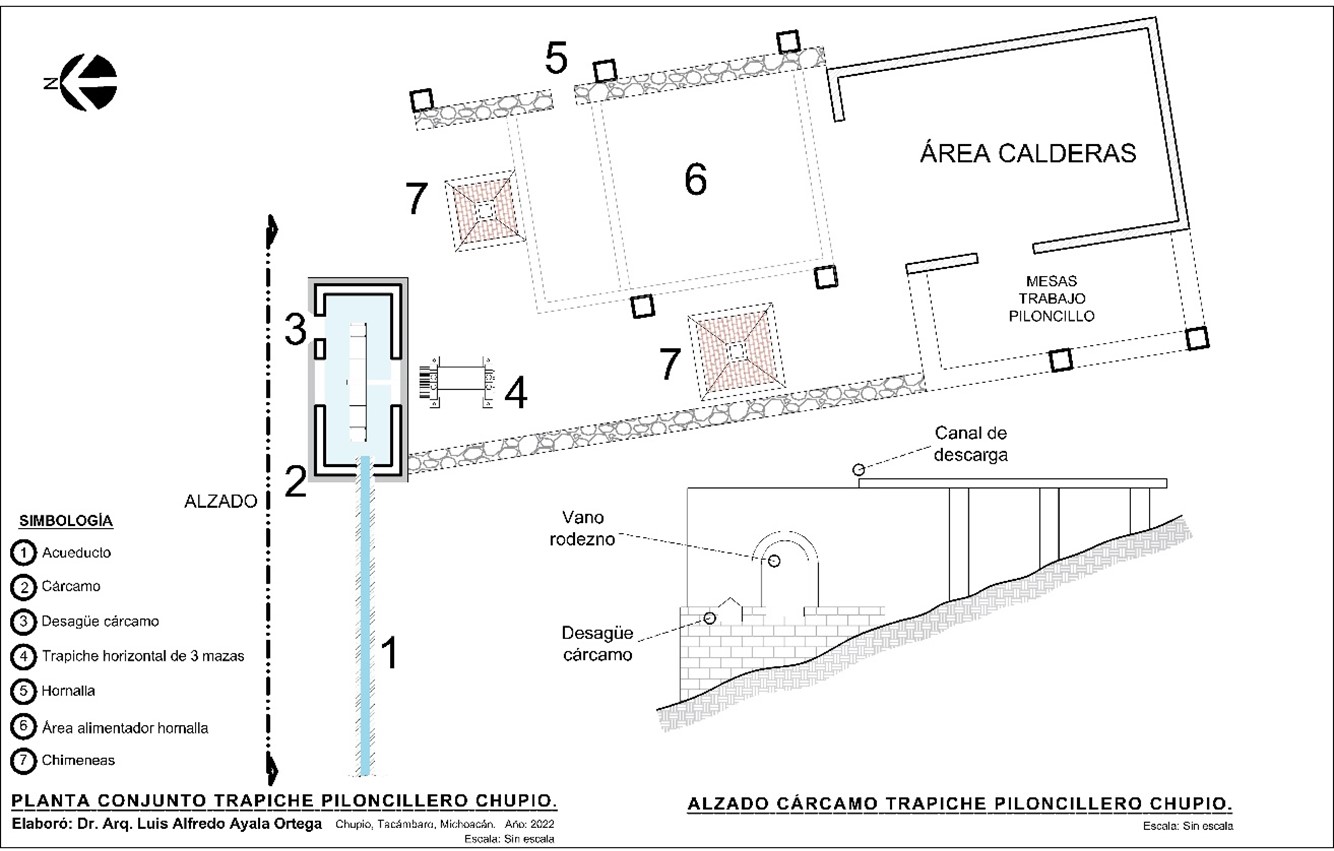

Al sureste de la comunidad de Chupio, dentro de la mancha urbana y a un costado de la carretera federal Tacámbaro-Chupio, se encuentran localizados los vestigios de un trapiche piloncillero, evidentemente de manufactura contemporánea y en estado de abandono.

Dichos vestigios se encuentran ubicados topográficamente en la falda de una cuesta descendente respecto al nivel de la carretera y en cercanía con cañaverales próximos a la mancha urbana; dicha localización debió contemplar el aprovechamiento de las aguas de escorrentías de lluvia y riachuelos, que eran conducidas por canales a nivel del piso natural y redirigidas por acueductos sostenidos por castillos de concreto o esteos, hasta verterlas en un cárcamo de mampostería de tabicón de concreto de aproximadamente 1.80 metros de ancho, por 4 metros de largo y 4 metros de alto desde el nivel de desplante hasta la parte superior del mismo.

En dicho conjunto arquitectónico, se identificaron dos chimeneas de fuste cuadrangular, elaborados en mampostería de tabique de arcilla roja recocida, un espacio cuadrangular delimitado por muros de tabicón de concreto, siendo uno de ellos de tipo hastial, lo cual indica que este espacio debió soportar una cubierta a dos o cuatro vertientes. Destacan también siete columnas de concreto, así como diferentes muros soterrados que configuran una serie de divisiones internas (probablemente alimentadores de las chimeneas o canales de desalojo del agua del cárcamo), los cuales han sido cubiertos por el incremento en el nivel del piso natural, véase figura 7.

Respecto al cárcamo, no se observó en el recorrido realizado al sitio en 2022 la existencia de maquinaria, ejes, trapiche o rodezno, solamente el espacio mismo confinado por los muros del cárcamo, los cuales tienen un par de aberturas de cerramiento curvo a cada lado de los muros longitudinales que eran los indispensables para el funcionamiento del rodezno.

En la parte inferior de uno de los muros longitudinales del cárcamo, se localiza una abertura que debió fungir como desagüe, lo que permitió escurrir el agua del interior del cárcamo hacia los cañaverales cercanos a la instalación de este trapiche, véase figura 8.

La ubicación del trapiche en relación con las condiciones topográficas y en proximidad de cañaverales, no solo indica una lógica de reducción de costos de traslado de la materia prima o de un máximo aprovechamiento de escorrentías, sino también de sustentabilidad, al aprovechar el agua resultado del movimiento del rodezno en usos agrícolas de los cañaverales.

Aunque la fuerza hidráulica permitió durante mucho tiempo la operación de los trapiches piloncilleros, se sostiene que paulatinamente el uso del agua debió de empezar a restringirse hasta el punto de su desuso, probablemente a causa de falta de escorrentías, periodos de estiaje o simplemente, limitaciones urbanas y ejidales en el uso del agua, lo cual llevó a una inutilización de la infraestructura hidráulica, la adopción del uso del combustible fósil y finalmente, a la adquisición o adaptación de molinos que funcionaran a base de gasolina o diésel.

En la figura 8 se presenta una reconstrucción hipotética de la configuración arquitectónica que pudo tener esta unidad productiva en referencia a la ubicación y permanencia de los vestigios observados en sitio.

Cárcamo de la hacienda de San Antonio de las Huertas, Melchor Ocampo, Nocupétaro

En la localidad de Melchor Ocampo, en el municipio de Nocupétaro en la porción sureste del estado de Michoacán, se encuentran los vestigios de la ex hacienda azucarera de San Antonio de las Huertas, que actualmente tiene un régimen de propiedad privada, y de la cual quedan restos materiales de varias estructuras de lo que se asume fueron los espacios dedicados a la vivienda y al área fabril.

La Hacienda de San Antonio de las Huertas se formó de la unión de dos fincas agrícolas, la hacienda de San Antonio Casindangapio -o también referido como Tazindangapio- y la hacienda de San Gertrudis de las Huertas (Lemoine, 2015, p. 78); uno de los primeros registros que se tiene de esta hacienda datan de 1760 cuando la finca poseía una extensión territorial de 10,600 hectáreas (Léonard, 1995, p. 36).

Léonard (1995) menciona que los cascos de haciendas azucareras de la región sureste de Michoacán se establecieron alrededor de núcleos bien irrigados y plantados de cañas, e incluso “la extensión de esas plantaciones no pasaba de ser de unas cuantas hectáreas, aun cuando algunas propiedades, coma la de San Antonio, llegaban a cosechar anualmente 70 u 80 hectáreas de caña” (p. 40).

En 1792 la finca estuvo bajo la administración de José María Anzorena y López Aguado, alcalde ordinario de la ciudad de Valladolid, sin embargo en realidad la propiedad pertenecía a su esposa, la Sra. Doña Mariana de Foncerrada y Ulibarri, quien heredaría las haciendas de San Antonio Tazindangapio, Santa Gertrudis de las Huertas y las estancias de Patambo y Santa Bárbara en la jurisdicción de Ario, de parte de su tío y regidor, Don Francisco Ruiz de Austri y Llarse Salazar (Ibarrola Arriaga, 1969, p. 31); dicha familia mantendría la posesión de la finca hasta el año de 1896, momento en que los descendientes de Anzorena, venderían la propiedad a la sociedad mercantil formada por los españoles Néstor González, José y Antonio Irigoyen (Raya Ávalos, 1996, p. 60).

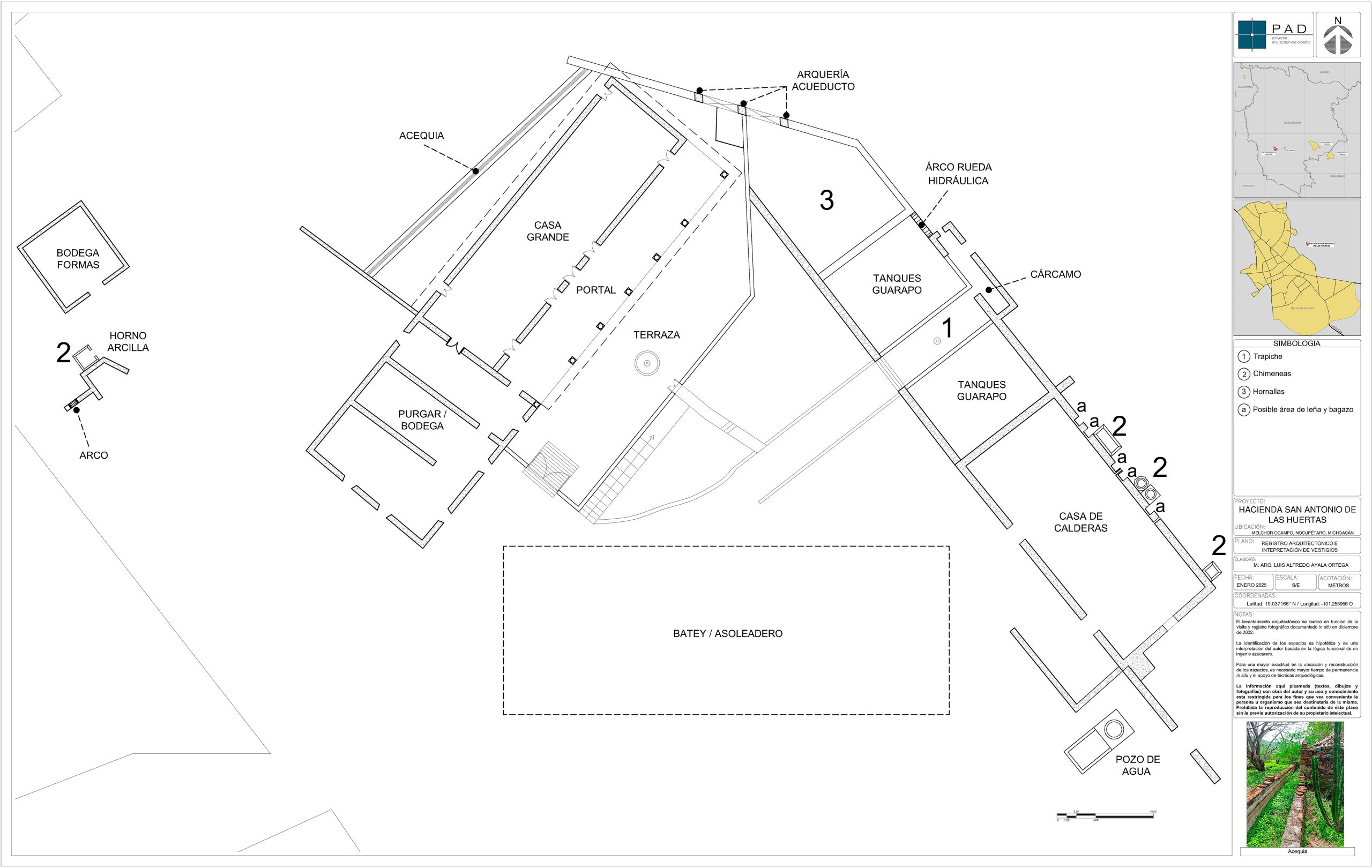

Con base a una visita realizada al casco de la hacienda en diciembre de 2022, se registraron fotográficamente los espacios que conformaban el conjunto arquitectónico, y que posteriormente devino en una planimetría del estado actual del sitio, véase figura 9. De manera general se identificaron los espacios propios de la casa grande, un posible horno de ladrillos o cal, el purgar, un área de molino, un cárcamo, dos pilas de remojo de formas y/o guarapo, el espacio de la casa de calderas, cinco chimeneas, así como una serie de acequias alrededor de los principales edificios.

Respecto a la infraestructura hidráulica del conjunto, destacan una serie de acequias azolvadas, fragmentos de una arquería de un acueducto elevado que se conecta hacia el cárcamo, los muros propios del cárcamo, un par de pilas de remojo o de almacenaje de guarapo y, los restos de lo que se asume pudo ser un pozo de agua. Un aspecto singular de este conjunto es que se encuentra ubicado aproximadamente a cuatrocientos metros de distancia de las márgenes del río San Antonio de las Huertas, corriente que atraviesa al poblado de Melchor Ocampo de norte a sur, y, por lo tanto, su accesión al agua ha estado garantizada; actualmente alrededor de los vestigios físicos se encuentran tierras de cultivo sembradas con maíz, aprovechando se asume, los mismos canales y bocatomas que debieron de funcionar para la hacienda.

Respecto al área del molino y cárcamo, este es un espacio abierto (sin ningún tipo de cubierta) y delimitado por un par de guarniciones (parte superior de los paramentos de las pilas de remojo que se encuentran a un nivel soterrado) y por los muros del cárcamo; en este espacio se identificó parte de una tubería de hierro que pudo ocupar el lugar de un eje de movimiento para un posible trapiche de sangre.

De acuerdo con las memorias de gobierno del estado de Michoacán de 1889, “En la municipalidad de Carácuaro existe para destilar aguardiente un alambique de sistema antiguo; y para azúcar un molino horizontal de cobre movido por agua, y ocho verticales de madera movidos por fuerza animal, en San Miguel, las Huertas, San Vicente, Papaya, Santa Rita, Barriles, San Antonio, las Canoas y la Zapotera” (Memoria sobre los diversos ramos…, 1889, p. 118.

El anterior testimonio corrobora que a finales del siglo XIX la finca de San Antonio de las Huertas tenía un trapiche vertical de madera el cual operó por medio de fuerza animal, sin embargo, no se tiene total certeza de si en la hacienda se experimentó un proceso de sustitución de fuerzas motrices o si operó de manera alterna entre fuerza animal e hidráulica.

El cárcamo es una construcción rectangular formada por cuatro muros fabricados en diferentes tipos de mampostería (piedra de canto rodado, tabique rojo recocido, piedra caliza) con una dimensión aproximada de 2 metros en las caras transversales por 5 metros en las caras longitudinales, tiene en la parte inferior del mismo cárcamo, un espacio a un nivel inferior, probablemente para el flujo y desalojo del agua. Este elemento carece de rueda hidráulica, aunque sí presenta en una de sus caras longitudinales, un arco de medio punto y un vano de cerramiento recto, ambos dentro del espesor del muro, lo cual indica la existencia del espacio donde debió de estar ubicada la rueda hidráulica y demás engranajes; a su vez, en uno de los muros transversales del cárcamo se aprecia la presencia de una hornacina, una suerte de vano que debió de permitir el acceso y comunicación entre el recinto ocupado por la maquinaria al interior, con el exterior del mismo, véase figura 10.

Aunque en la actualidad, la finca presenta graves intervenciones contemporáneas que han puesto en peligro la integridad de la unidad formal, es posible hacer deducciones en función de los vestigios existentes y la ubicación de estos dentro del conjunto, sin embargo, sin duda alguna este fue un ingenio que operó por medio de fuerza hidráulica.

Plano del proyecto de derivación de aguas del río Pedernales para trapiche piloncillero, Etucuarillo, Tacámbaro, Michoacán, 1943

De acuerdo con datos que obran en expedientes del Archivo Histórico del Agua, en 1943 la señora María de Jesús Álvarez viuda de Zarco, tramitó ante la Secretaría de Agricultura y Fomento una solicitud de confirmación de derechos de uso de aguas mansas del río de Pedernales en el municipio de Tacámbaro, en cantidad de trescientos treinta y seis litros por segundo durante doscientos cuarenta días al año, comprendiendo los meses de noviembre a junio, a razón de dieciséis horas diarias para completar un volumen anual de 4,644,864 metros cúbicos para la producción de fuerza motriz para usos industriales de un trapiche piloncillero, aguas que se venían tomando de la margen izquierda del río Pedernales en el área conocida como Etucuarillo, que dista aproximadamente 1950 metros aguas arriba de la confluencia del arroyo del Cangrejo y que son devueltas en el arroyo de Arca (CONAGUA-AHA, FAN, Caja.985, Exp. 12644, Leg. 1, fs. 2).

De acuerdo con la solicitud dirigida a las correspondientes autoridades por el representante legal de la Sra. Álvarez, la confirmación de derechos se fundamentaba en el uso “inmemorial” de las aguas, las mismas que pretendían ser utilizadas como fuerza motriz para un trapiche piloncillero, a través del aprovechamiento de una caída de seis metros de altura para una potencia teórica de dieciséis caballos de vapor, a utilizarse para el impulso de un molino, y no para la generación de energía eléctrica (CONAGUA-AHA, FAN, Caja.985, Exp. 12644, Leg. 1, Fs. 2).

Al revisar el contenido del expediente de dicha solicitud y a lo largo de todo el proceso administrativo, se observan distintos aspectos de constatación que las autoridades realizan y solicitan al representante de la Sra. Álvarez, para poder otorgar la confirmación de derechos de uso de agua solicitada, siendo uno de estos requisitos, la realización de una inspección en sitio para analizar las condiciones naturales, el punto de derivación de las aguas, la forma de conducción y el estado de la infraestructura hidráulica, el destino y uso de las mismas y la forma en que estas iban a ser devueltas al cause original.

Por lo anterior, en mayo de 1946, el Ing. Edmundo Rosas elaboró un informe sobre una inspección espacial realizada sobre el aprovechamiento que la Sra. María de Jesús Álvarez viuda de Zarco hacía de las aguas del río Pedernales, en el cual describe la infraestructura hidráulica con la que contaba y las formas de derivación y conducción al sitio requerido; al respecto se describen los siguientes aspectos.

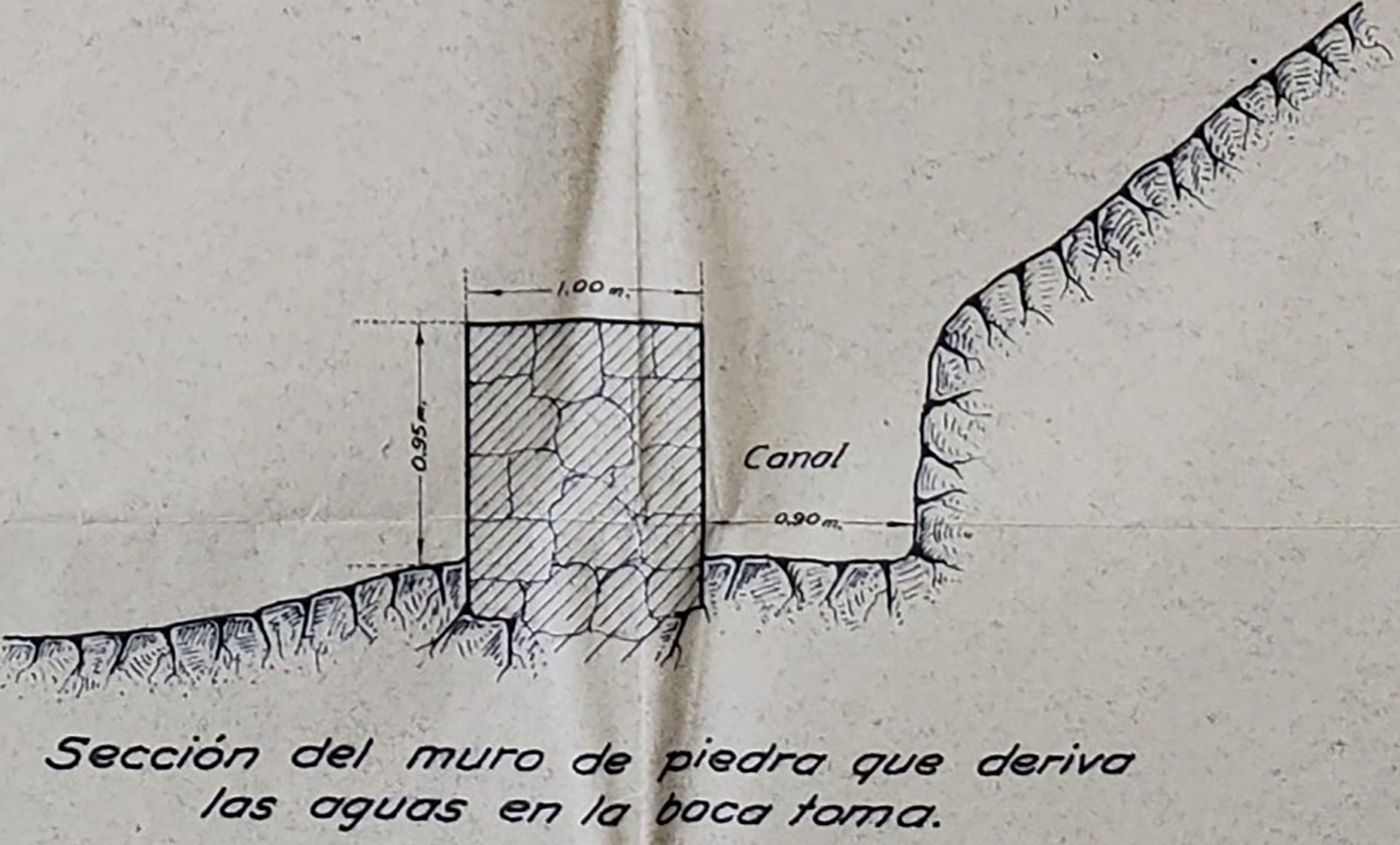

Bocatoma: La bocatoma consiste en lo siguiente: cortina de chundes de bejuco, rellenados con piedra, como de 1.50 metros de diámetro y 1.00 de alto, disponiéndose generalmente tres, unidos entre sí, para formar un obstáculo que produzca la elevación del agua; unido a esta cortina y en la margen izquierda, se encuentra un muro de piedra acomodada, sección rectangular aproximada, de 0.95 metros de alto, 1.00 de ancho y 6.00 de largo (CONAGUA-AHA, FAN, Caja.985, Exp. 12644, Leg. 1, f. 46).

Con la anterior bocatoma se generaba una separación de la corriente y la bifurcación de las aguas del río por medio de un muro de mampostería que formaba el canal entre este, y el terreno natural, véase figura 11, y por medio del cual se llevaban las aguas de la margen izquierda del río Pedernales al resto de canales.

Después de dirigir el agua por medio de una serie de canales fabricados tanto en mampostería como directamente en terreno natural y habiendo atravesado un puente-canal, el agua llegaba a una compuerta derivadora en donde era desviada hacia el canal de caída, mientras que el resto del agua continuaba por canales hacia los terrenos de riego y otro trapiche ubicado aguas abajo.

El canal de caída era la sección de la red de infraestructura en la que se desviaba el agua y se dirigía hacia el trapiche piloncillero, por medio de un ducto de mampostería de piedra, aplanado con cemento al interior del canal y de cal en las partes exteriores de los muros que lo formaban; “las dimensiones interiores del canal son: plantilla 0.50 metros, alto 0.40 metros, corona 0.30 metros” (CONAGUA-AHA, FAN, Caja.985, Exp. 12644, Leg. 1, f. 46). Este canal, de acuerdo con diagramas integrados en el expediente, poseía una longitud aproximada de 17 metros desde la compuerta derivadora hasta un punto, en donde iniciaba propiamente el canal de caída, el cual era un conducto de madera “llegando a la parte superior de la rueda donde cae imprimiéndole el movimiento giratorio” (CONAGUA-AHA, FAN, Caja.985, Exp. 12644, Leg. 1, f. 46), el cual tenía una longitud de 3.50 metros, y era al final de este, desde donde se vertía el agua hacia un cárcamo y una rueda hidráulica, véase figura 12.

Respecto a la rueda hidráulica:

Está hecha de madera, reforzada de fierro, solera y varillas, tornillos, etc.; con diámetro exterior de 6.00 metros, ancho de las cajas receptoras de 0.50 metros; esta sostenida por medio de un eje de fierro que descansa sobre muros laterales de mampostería provista de chumaceras; el eje transmite su movimiento a un sistema de ruedas de engranes y éstas a los rodillos donde se muele la caña de azúcar; el jugo se conduce por medio de un tubo de fierro de 4´´ a los tanques de recepción de donde se toman directamente para los tanques de evaporación. De los tanques de evaporación se llevan a formas de madera, de donde salen al mercado los piloncillos (CONAGUA-AHA, FAN, Caja.985, Exp. 12644, Leg. 1, f. 46).

La altura de la caída del agua que propulsaba el rodezno era de 6.40 metros con una salida de desfogue en terreno macizo, de roca y mampostería en la parte inferior del cárcamo. Tanto las descripciones del expediente como los diagramas contenidos en el mismo no permiten identificar el tipo de trapiche de que se trata, el cual es simplemente representado por medio de 1 rodillo horizontal.

Finalmente, y a escasos metros de la ubicación del trapiche, cárcamo y de la rueda hidráulica, se encontraba la “casa de calderas”, recinto cerrado de forma rectangular, con dimensiones exteriores de 14.60 metros de largo por 8 metros de ancho, con una subdivisión interior, 2 pilas rectangulares recibidoras de guarapo, dos chimeneas de forma rectangular y un canal de desfogue, véase figura 13.

Este último ejemplo resulta valioso al presentar información de archivo de la red de infraestructura hidráulica existente, tanto textual, arquitectónica y topográfica desde el origen de las aguas hasta el punto de su uso.

Conclusiones

El origen de los espacios para la producción de azúcar en México se remonta a las primeras licencias y mercedes otorgadas por la corona española a encomenderos, lo que trajo como consecuencia el establecimiento de asentamientos humanos y con ello, la consolidación de la presencia europea en el territorio de la Nueva España.

Para lograr lo anterior fue necesario establecer centros de producción de bienes que permitieran establecer una economía permanente y a su vez obtener productos de alta cotización, que pudieran exportarse al territorio insular, destacando en este rubro, la industria de la minería, la acuñación de monedas y la producción de azúcar, siendo, por tanto, esta última, una explotación importante en la historia económica mexicana.

La construcción de trapiches e ingenios azucareros no solo requirió de la concesión de tierras y mano de obra, sino de la accesión al agua, tanto para usos agrícolas, industriales como para el establecimiento de villas y pueblos; al respecto, Víctor Gómez y Kenia Medina (2024) mencionan que:

“al establecerse los españoles, después de la conquista en el valle de México, inmediatamente identificaron los saltos o “heridos de agua” capaces de mover las muelas o piedras para triturar los granos y elaborar harinas panificables. Con las mercedes de los “heridos” en sus manos, encargaron a carpinteros la elaboración de los rodeznos, y a canteros la búsqueda y elaboración de piedras idóneas para las muelas” (p. 6),

situación que es posible de considerar análoga para la industria azucarera y para aquellas primeras regiones que tuvieron presencia europea.

Respondiendo al cuestionamiento inicial de ¿Cómo fue el funcionamiento de molinos y cárcamos hidráulicos de diferentes espacios para la producción de azúcar en la región, a partir del análisis de sus vestigios y fuentes documentales? Se puede concluir que las circunstancias de funcionamiento entre haciendas y trapiches, y especialmente de sus molinos y cárcamos, estuvo supeditada a su origen histórico, proximidad y accesión a recursos hídricos, así como de su nivel de productividad, lo que devino en la construcción de una red de infraestructura hidráulica y tecnológica acorde a las circunstancias topográficas de sus asentamientos y de necesidades de molienda.

Al tratarse de cuatro casos de estudio de diversas temporalidades y jerarquías productivas, es complejo hacer análisis comparativos que permitan aproximarse a un estudio tipológico, no obstante, se puede coincidir en que el funcionamiento de los cuatro casos fue similar al utilizar los mismos elementos (canales, cárcamos, rodeznos, acueductos, molinos) aunque en diferentes materiales y escala arquitectónica, por otra parte, todas las unidades experimentaron procesos similares de sustitución de fuentes energéticas y paulatinamente, sufrieron un gradual proceso de desuso hasta terminar en su estado actual de vestigio. El análisis de los testimonios físicos que permanecen y las fuentes documentales permiten tener una aproximación histórica de su funcionamiento, la cual puede y debe de ser ampliada por medio de un trabajo colaborativo por medio de la integración de otras disciplinas, como la historia, la arqueología y la geografía.

Los molinos hidráulicos identificados en las unidades productivas fueron de rodillos horizontales de diferentes aleaciones, excepto el caso de San Antonio de las Huertas, el cual empleó uno de tipo vertical y de madera; a finales del siglo XIX e inicios del XX, las haciendas que emplearon molinos hidráulicos debieron de haberlos adaptado para que trabajaran en conjunto con motores a vapor, mientras que los presentes en los trapiches piloncilleros, debieron de haber sustituido el empleo de la fuerza hidráulica por combustible fósil.

Respecto a los cárcamos, no variaron formalmente entre unidades productivas, solamente en su materialidad, escala y geometría de vanos; sin embargo, se destaca la presencia de desagües del cárcamo tanto en los casos del trapiche de Etucuarillo y Chupio, los mismos que debieron tener las haciendas, pero la inaccesibilidad a su interior en estos últimos casos dificulta la total certeza de esto.

Materialmente los trapiches y haciendas se valieron de los recursos del medio para la edificación de sus instalaciones, molinos, cárcamos e infraestructura hidráulica, identificando para la región de estudio, la predilección por el uso de mamposterías de diversa clase, como tabique de arcilla roja recocida, block de concreto, piedra de canto rodado, piedra caliza, y en general rajuela y pedacería de arcilla roja recocida, véase tabla 1. Sin embargo, es probablemente más significativo, el conocimiento hidráulico observado en la manifestación arquitectónica de estos elementos, por parte de constructores, agrimensores y trapicheros, pues fue indispensable no solo conocer las condiciones hídricas de los ríos (velocidad, profundidad, épocas de estiaje, mejores puntos de derivación o la determinación del volumen de uso), sino también la forma de adaptar y transformar el medio natural para el encauzamiento, la conducción, el uso y regreso de las aguas desde y hacia los ríos en que se toman.

Se puede sostener que el uso de molinos y cárcamos hidráulicos por haciendas y trapiches, no solo estuvo condicionado a la disposición y accesión de agua, o al nivel económico y productivo de las fincas en que se instalaron, sino también al estado tecnológico de proto industria que pudieron tener los espacios productivos durante su funcionamiento, ya que como establece Tarsicio Pastrana (2005) “los molinos hidráulicos no sobrevivieron a las transformaciones tecnológicas y a una demanda creciente” (p. 30), por lo que se asume, que esta infraestructura fue útil hasta el punto en que permitía alcanzar una determinada capacidad de molienda o hasta que se integraron nuevos recursos energéticos.

Finalmente se quiere reflexionar, que en territorios productivos donde se establecieron haciendas y trapiches, son los vestigios industriales los que han permanecido en mayor medida a través del tiempo, debido en gran parte, al desconocimiento general de la población, del valor de estos elementos, como recurso patrimonial.

| Unidad productiva | Material construcción cárcamo | Afluente alimentación (Proximidad) | Elementos y forma conducción agua | Trapiche | Rodezno |

| Hacienda de Chupio | Piedra caliza + Piedra de bola de canto rodado | Río Caramécuaro.

(7 km de la finca) |

Canal desde el “Salto de Caracha”. Canal de mampostería. Canal excavado en roca. Diversas precipitaciones (cascada/canal). Canal próximo a fábrica de azúcar a nivel de piso de 7km longitud. Desarenadores. | Horizontal de tres mazas de hierro fundido. | Fierro. Aproximadamente 7 m diámetro. Interconectado a bielas y engrane dentro de muro cárcamo. |

| Trapiche piloncillero Chupio | Block de concreto | Escurrimientos naturales y aguas río San Agustín/San Juan. | Canal de concreto en piso. Acueducto elevado por castillos de concreto hasta caída de agua en cárcamo. | Inexistente | Inexistente |

| Hacienda San Antonio de las Huertas | Muro limosna.

Piedra caliza + Pedacera de elementos de arcilla roja recocida. |

Río San Antonio de las Huertas

(400 mts) |

Bocatoma margen río San Antonio de las Huertas. Acequias. | Trapiche vertical de madera. | Inexistente |

| Trapiche piloncillero Etucuarillo | Mampostería de piedra aplanada con mortero de cemento en su interior y mortero de cal en el exterior. | Río

Pedernales. (1950 m aguas arriba de la confluencia del arroyo del Cangrejo y se devuelven en la confluencia del arroyo de Arca, 350 m aguas arriba del arroyo del Cangrejo).

|

Bocatoma margen izquierda arroyo Pedernales. Canal elevado de piedra 0.95m alto, 1m ancho, 6 m largo. Canal cavado en tierra. Puente canal de madera.

Compuerta repartidora. Canal caída agua rodezno. Canal general hacia terrenos de riego. |

Trapiche de rodillos de fierro. | Rodezno de madera, reforzada de fierro, con solera y varillas de fierro. Cajas receptoras de 0.5 m de ancho. Tiene un diámetro exterior de 6 m y sostenido por un eje de fierro montado sobre chumaceras en las paredes laterales de mampostería. |

| Tabla 1.- Comparación de los diferentes cárcamos y molinos hidráulicos para la producción de azúcar en la región sureste, Michoacán, México.

Fuente: elaboración propia con base en: CONAGUA-AHA, FAN, Caja.985, Exp. 12644, Leg. 1; CONAGUA-AHA, FAS, Caja. 907, Exp. 12906; Memoria sobre los diversos ramos…, 1889, p. 118; Vestigios in situ. |

|||||

Referencias

Archivo Histórico del Agua (CONAGUA-AHA)

Fondo aguas nacionales (FAN), Caja. 985, Exp. 12644, Legajo.1. Solicitud de concesión para continuar utilizando las aguas como fuerza motriz en un trapiche para elaboración de piloncillo. Informe de la inspección de las obras hidráulicas construidas por la usuaria. Plano de las obras hidráulicas mediante las cuales la usuaria aprovecha las aguas en riego y como fuerza motriz. Oficio de la secretaria informando a la usuaria que debe legalizar su aprovechamiento en riego. Oficio de la secretaria comunicando al ingeniero Edmundo Rosas que ha sido nombrado para realizar una nueva inspección a las obras hidráulicas, 74 fs.

Fondo aguas superficiales (FAS), Caja. 907, Exp. 12906. Correspondencia solicitando concesión para aprovechar aguas del rio. Piden permiso para iniciar obras que captarán y distribuirán las aguas. 372 fs.

Archivo Histórico Universidad Iberoamericana (AHUI).

Fondo Toribio Esquivel Obregón (FTEO), Caja. 28, Exp. 23.

Fondo Toribio Esquivel Obregón (FTEO), Caja. 47, Exp. 05.

Bibliografía

Álvarez Rodríguez, G. A. (2006). La capilla de Cristóbal de Oñate. Morevallado.

Aguirre Anaya, J. A. (2011). Espacios arquitectónicos y sistemas productivos en la Tierra Caliente del río Tepalcatepec, occidente de Michoacán. El Colegio de Michoacán.

Ayala Ortega, L. A. (2024). Espacios para la producción del azúcar en Michoacán, México. En E. Prieto Vicioso, V. Flores Sasso y S. Huerta (edits.), Actas del Décimo Tercer Congreso Nacional y Quinto Congreso Internacional Hispanoamericano de Historia de la Construcción. Santo Domingo, 20-23 marzo 2024 (pp. 57-68). Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

Ayala Ortega, L. A. y López García, J. J. (2025). Agua y luz en el desarrollo de la industria azucarera de Tacámbaro, Michoacán, s.XIX-XX. En M.A. Álvarez Areces (edit.), Dinámicas patrimoniales en territorios postindustriales (pp. 177-189). CICEES editorial.

Cárdenas de la Peña, E. (1980). Tierra Caliente: porción sureste de Michoacán. Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.

Cárdenas, Jorge G. (1958). Manual Azucarero Mexicano 1958. Cía. Editorial del Manual Azucarero.

Chowning, M. (1999). Wealth and Power in Provincial Mexico. Michoacán from the Late Colony to the Revoluction. Stanford University Press

Crespo H. y Reyes Retana S. (1988). Historia del azúcar en México. Fondo de Cultura Económica.

Corbella, D. y Viña Brito, A. (2023). Documentación y patrimonio lingüístico: la terminología del oro blanco. En M. del C. González Marrero y J. Onrubia Pintado (edits.), Instalaciones y paisajes azucareros atlánticos (siglos XV-XVII). Arqueología y patrimonio (pp. 193-209). Archaeopress, Oxford.

Duval, S. (2023). Los primeros ingenios azucareros en América. En M. del C. González Marrero y J. Onrubia Pintado (edits.), Instalaciones y paisajes azucareros atlánticos (siglos XV-XVII). Arqueología y patrimonio (pp.121-138). Archaeopress, Oxford.

García Cubas, A. (1885). Carta Agrícola VIII. Colección David Rumsey.

Gómez Gerardo, V. y Medina Cabrera, K. E. (2024). Difusión de la tecnología en la Colonia. El caso de los molinos de trigo. En M.G. Olivier Téllez (ed.), Memoria electrónica del XVII Congreso Nacional de Investigación Educativa (pp. 1-10). Consejo Mexicano de Investigación Educativa A.C.

Gómez Arreola, L. I. (2010). La arquitectura del Tequila. Lectura de los espacios para la producción del vino mezcal de Tequila: El impacto de la evolución de los procesos de elaboración en el espacio productivo, siglos XVI-XXI. [Tesis doctoral]. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

González Orea Rodríguez, T. B. (2002). Estudio económico de dos haciendas del centro de México durante el movimiento revolucionario de 1913-1919. [Tesis de licenciatura]. Universidad Nacional Autónoma de México.

González Marrero, M. del C.; Onrubia Pintado, J; Barroso Cruz, V. y Quintana Andrés, P. C. (2023). Los ingenios azucareros en la Isla de Gran Canaria (siglos XV-XVII). Arqueología, tecnología, materialidad. En M. del C. González Marrero y J. Onrubia Pintado (edits.), Instalaciones y paisajes azucareros atlánticos (siglos XV-XVII). Arqueología y patrimonio (pp. 67-105). Archaeopress, Oxford.

Hillerküss, T. (2014). Blanquear apellidos: los Oñate-Salazar y el papel de los Rivadeneyra, de Medina de Rioseco, en el virreinato de la Nueva España del siglo XV. Genealogía, heráldica y documentación, 41-76. https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/626/626_04_03_BlanquearApellidos.pdf

Ibarrola Arriaga, G. (1969). Familias y casas de la vieja Valladolid. Fimax Publicistas.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática. (2009). Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. INEGI.

Lemoine Villicaña, E. (2015). La revolución de Independencia y el liderazgo de Morelos. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

Léonard, E. (1995). Una historia de vacas y golondrinas. Ganaderos y campesinos temporeros del Trópico Seco Mexicano. El Colegio de Michoacán.

Meza Aguilar, J. F. (2007). Región Depresión Balsas-Tepalcatepec. En J. C. Guzmán Barriga (coord.), Michoacán: guía de arquitectura y paisaje (pp. 430-455). Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán.

Memoria sobre los diversos ramos de la administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. (1889). Talleres de la Escuela de Artes de Morelia.

Pastrana Salcedo, T. (2005). Molinos hidráulicos harineros. Molinos de Xuchimangas. [Tesis de Maestría]. Universidad Nacional Autónoma de México.

Pérez Gil, F. (2002). Noticias hidrográficas de Michoacán 1886. Gobierno del Estado de Michoacán.

Raya Ávalos, S. (1996). Producción y comercio de la caña de azúcar y sus derivados en el sureste de Michoacán, 1880-1910. [Tesis de licenciatura]. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Ruiz de Velasco, F. (1937). Historia y evoluciones del cultivo de la caña y de la industria azucarera en México, hasta el año de 1910. CVLTURA.

Sánchez Díaz, G. (2008). Los cultivos tropicales en Michoacán. Época colonial y siglo XIX, Morelia. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Sánchez Díaz, G. (2017). La caña de azúcar en Michoacán. Continuidades y cambios tecnológicos, siglos XVIII y XIX. Ciencia Nicolaíta, (71), 63-94. https://www.cic.cn.umich.mx/cn/article/view/382/203

Scharrer Tamm, B. (1997). Azúcar y trabajo: tecnología de los siglos XVII y XVIII en el actual Estado de Morelos. CIESAS.

Squier & Brother, G. L. (1879). Catálogo descriptivo y ilustrado de la maquinaria, con privilegio para haciendas. Buffalo, N.Y., The Geo L. Squier Co.

Terán Trillo, Y. D. (2008). El castillo de La Fama. Antiguo molino de trigo y fábrica de hilados y tejidos en Tlalpan, México, D.F., 1612-1936. [Tesis de Maestría, Universidad Nacional Autónoma de México].

Tortolero Villaseñor, A. (1995). De la coa a la máquina de vapor. Actividad agrícola e innovación tecnológica en las haciendas mexicanas: 1880-1940. Siglo veintiuno

Velázquez Simentel, L. C y Acosta Lara, E. A. (2014). Atlas del Agua en México 2014. Coordinación General de Comunicación y Cultura del Agua de la Comisión Nacional del Agua.

Von Wobeser, G. (2004). La hacienda azucarera en la época colonial. Universidad Nacional Autónoma de México.

[1] Gisela Von Wobeser (2004) refiere que el “beneficio” son todas las actividades de cuidado agrícola que se le da a la caña de azúcar durante su etapa de crecimiento, entre las cuales se pueden mencionar: deshierbar, aflojar la tierra y mantener bien trazados los surcos (p. 218).

[2] De acuerdo con Felipe Ruiz de Velasco, el sistema tradicional o precortesiano consistió en el uso y aplicación de fuego directo de hornallas en las calderas para el calentamiento, limpieza y cocimiento de guarapo y melazas, procedimiento que se utilizó en ingenios en México desde el siglo XVI y hasta 1860, cuando la introducción del vapor fue sustituyendo la combustión directa (Ruiz de Velasco, 1937, p. 313; Crespo y Reyes, 1988, pp. 409-410).

[3] Para los casos analizados en el presente trabajo estos operaron con el sistema “tradicional”, en el cual, se dependió de fuentes energéticas de tipo irregular o de difícil control (fuerza animal, fuerza hidráulica, fuego directo).

[4] Terminológicamente se utilizará el vocablo “molino” para hacer referencia a la máquina dedicada a la trituración de la caña de azúcar, y cuando corresponda, “casa del molino”, al recinto donde se realiza esta actividad, sin embargo, cabe aclarar que a pesar de que la historiografía del azúcar ha estandarizado el uso de este término, se considera a priori que está mal empleado, ya que la caña de azúcar no es “molida”, sino “prensada” para extraer el guarapo, por lo cual, se deberían de utilizar los términos “prensa” y “casa de prensa” respectivamente. La anterior aclaración se hace para establecer la lógica del funcionamiento de la maquinaria, diferenciándola de otros “molinos”, como los de trigo, en donde sí se lleva a cabo un proceso de molienda, o de los batanes, que no muelen, sino ablandan telas. Se mantiene el empleo del término “molino” por mayor tradición conceptual en torno a la industria e historia azucarera. Véase el usó del término en (Aguirre Anaya, 2011, pp. 26-27).

[5] La historiografía del azúcar ha establecido el término “trapiche” para referirse a una máquina de prensado, diferenciándolo principalmente por la posición de sus rodillos o mazas (horizontales o verticales) y no por la fuerza motriz de funcionamiento, por lo que es posible hablar de trapiche de fuerza animal, trapiche hidráulico, trapiche de vapor y trapiche de gasolina (Crespo y Reyes, 1988, pp. 415-423). Horacio Crespo menciona al referirse a los elementos que integran los espacios para la producción del azúcar: “Una sección posible de distinguir era la de la energía, que -a diferencia de un ingenio moderno- no provenía de una sola fuente unificada para todas las necesidades: por un lado estaba la del trapiche, ya fuese animal o hidráulica; por otro, la fuente de calor, las hornallas, que alimentaban los procesos de la casa de calderas” (Crespo y Reyes, 1988, p. 415).

[6] Para el caso americano y novohispano, el término “herido” aparece en documentación histórica para referir a una desviación de agua de algún río o manantial; desangrar un cauce de agua. De acuerdo con Yolanda Terán (2008) “se le denomina herido de molino porque “se corta el cauce natural” del río para alimentar al molino. […] Otra acepción de herido de molino es la que se le da algunas corrientes de agua que al caer sobre la rueda hidráulica es cortada por las aspas” (p. 29).

[7] En la actualidad dicho cuerpo de agua es conocido como “La Alberca de Chupio” el cual es un lago formado al interior de un cráter dentro de un volcán extinto, el cual se localiza en la falda del cerro “La Corucha”, a 3 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Tacámbaro, Tacámbaro de Codallos. Gloria Álvarez refiere que la Hacienda de Chupio, bajo la tenencia del encomendero de Tacámbaro, Cristóbal de Oñate en el siglo XVI “se extendía hasta la alberca de Chupio, laguna formada en el cráter de un volcán apagado que perteneció a la hacienda de ese nombre, mayorazgo de los condes de Oñate” (Álvarez, 2006, p. 64).

[8] Gerardo Sánchez apunta que “de los tradicionales lugares de la Tierra Caliente, la franja cañera se extendió a otros territorios, abarcando nuevas haciendas y ranchos ubicados en las municipalidades de Zitácuaro, Tuzantla, Huetamo, Carácuaro, Nocupétaro, Turicato, Ario, Urecho, Taretan, Uruapan, Apatzingán, Tancítaro, Peribán, Los Reyes y Jiquilpan” (2017, p. 93).

[9] En correspondencia fechada en 1917 entre Luis Bermejillo y José Signo administrador de Pedernales, el primero le informa y solicita que ante la falta de un trapiche en adecuadas condiciones en Chupio, hiciera lo indispensable para evitar más contratiempos, incluido: “le agradeceré me diga si sería realizable la idea de preparar en Chupio fundación o cimientos para el trapiche de Pedernales, a fin de utilizar ese trapiche en las dos Haciendas, o sea moliendo primero en una de las Haciendas y transladar (sic) después el trapiche a la otra para obtener mayor rendimiento con dicho trapiche en Chupio. Si la idea le parece razonable, le agradeceré me diga cuánto costará transladar (sic) el trapiche de Pedernales a Chupio y montarlo en Chupio, siempre que la cimentación esté preparada desde ahora. Y que además me diga en que Hacienda deberíamos zafrar primero, en qué fecha deberíamos empezar a moler en la primera Hacienda que se zafre, cuanto tardaríamos en zafrar, y en qué fecha podría empezar a molerse en la otra” (AHUI, FTEO, Caja. 047, Exp.05, f. 247).

[10] En carta fechada en abril de 1917, José Signo le detalla a Luis Bermejillo el estado que guardaba la maquinaria de Pedernales: “Aún me ha perseguido más la fatalidad, la rueda hidráulica que da movimiento al taller se rompió como Ud. tiene noticia, y nos hizo retrasar los trabajos de reparación de la maquinaría de la fábrica de azúcar, se nos quemaron unos fluses de las calderas de vapor, se rompió la cuchilla del remoledor del trapiche, se nos reventaron 3 serpentines de los tachos, se inutilizaron tres cabezales de las centrifugas, y todo ha contribuido al resultado tan desastroso de la zafra, espero que de los trastornos de la fábrica de azúcar no me hará Ud. responsable, ya el mecánico le explicará las causas detalladamente cuando llegue a esa” (AHUI, FTEO, Caja. 047, Exp. 5, f. 252).

[11] A manera de referencia se puede considerar el caso del Ingenio de Pedernales, unidad azucarera productivamente más importante que Chupio, la cual “en 1910 una de las dos ruedas hidráulicas en funcionamiento había sido sustituida por un motor a vapor N°. 2638 de 45 revoluciones por minuto, equipo adquirido a la compañía escocesa Harvey Engineering, filial de P. & W. McOnie (Ayala Solorio, 2018, p. 28), y la segunda rueda hidráulica, cambiada en 1917 por una “turbina” que tuvo un costo de $1750 oro nacional (González Orea, 2002, p.108); se desconoce en qué momento se pudo electrificar la finca o cual era su infraestructura, sin embargo se asume debió ser contemporáneo el momento, a los casos experimentados de Puruarán y Chupio” (Ayala y López, 2025, p. 187); lo anterior apunta a que en las primeras décadas del siglo XX ambas fincas debieron de trabajar con molinos a vapor, por lo menos hasta 1958 momento en que se tiene información comprobable por lo menos para el caso de Pedernales, de una sustitución completa de la fuerza energética de vapor por electricidad (Cárdenas, 1958).