The construction of Marfil landscape, Guanajuato’s heritage (México)

Investigación histórica | Historical Research

Héctor Bravo Galván, Universidad de Guanajuato. E-mail: [email protected], https://orcid.org/0000-0003-1012-9089, https://scholar.google.es/citations?user=y-w2ahoAAAAJ&scilu

Miriam Roldán González, Independiente. E-mail: [email protected], https://orcid.org/0000-0003-0048-2743, https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=es&user=CAQRehoAAAAJ

Recibido: 01 de marzo de 2019 | Aceptado: 26 de junio de 2019 | Disponible en línea: 30 de octubre de 2020. © Héctor Bravo Galván y Miriam Roldán González, 2020. Este artículo es una publicación de acceso abierto.

CC BY-NC-ND

Resumen

Este trabajo busca identificar las etapas históricas en la construcción del paisaje del antiguo poblado de Marfil, entre las que se destacarán aquellos elementos que persisten en dicho territorio como parte de su patrimonio. El objetivo de este estudio es caracterizar en el paisaje, entendido como un sistema, los elementos estructurales que le otorgan su contenido simbólico. El interés radica en la persistencia de la arquitectura religiosa y hacendaria producto de su histórica funcionalidad industrial, misma que se ha visto afectada por múltiples intervenciones en el contexto inmediato. La conceptualización del paisaje como un sistema (Sauer, 1925) desde la geografía humana en el siglo XX, y finalmente las categorías integradas por políticas de conservación desde la UNESCO e ICOMOS en el siglo XXI, han marcado la pauta para una lectura cultural del territorio en el que son de igual relevancia las expresiones materiales como el contenido simbólico del paisaje (Argenta, 2013). Se usó como herramienta el objeto arquitectónico como imagen, a través de fotografías y pinturas, así como cartografía, en donde se destacaron las etapas que marcan con hechos históricos su evolución y las huellas que persisten en el paisaje actual. Al mismo tiempo, el presente estudio se apoyó en encuestas, entrevistas y trabajo de campo. Los resultados señalan que los elementos estructurales como el antiguo camino real, el río, la arquitectura patrimonial (hacendaria y religiosa) y las apropiaciones del territorio, definen y otorgan el contenido simbólico del paisaje actual.

Palabras claves: Paisaje cultural, patrimonio, Guanajuato.

Abstract

This work seeks to identify the historical stages in the construction of the landscape of the old town of Marfil, which will highlight those elements that persist in that territory as part of its heritage. The objective of this study is to characterize in the landscape, understood as a system, the structural elements that give it its symbolic content. The interest lies in the persistence of the religious and “hacendaria” architecture product of its historical industrial functionality, which has been affected by multiple interventions in the immediate context. The conceptualization of landscape as a system (Sauer, 1925) from human geography in the 20th century, and finally the categories integrated by conservation policies from UNESCO and ICOMOS in the 21st century, have set the tone for a cultural reading of the territory in which material expressions such as the symbolic content of the landscape are of equal importance (Argenta, 2013). The architectural object as an image, through photographs and paintings will be useful in reading the stages that mark its evolution with historical facts and the traces that persist in the current landscape. At the same time, it will be supported by polls, interviews, cartography and field work. The results indicate that the structural elements such as the old royal road, the river, the patrimonial architecture (“hacendaria” and religious) and the appropriations of the territory, define and grant the symbolic content of the current landscape

Keywords: Cultural landscape, heritage, Guanajuato.

Introducción

La arquitectura contemporánea y los nuevos desarrollos habitacionales en el municipio de Guanajuato, principalmente al sur, han transformando el paisaje, con un mayor impacto desde la segunda mitad del siglo XX en la localidad urbana de Marfil. Esta situación, hace necesaria la documentación de los elementos estructurales del sistema en el cual está inserto el paisaje de Marfil, mismos que se relacionan directamente con la función industrial minera que cumplía la ciudad de Guanajuato desde el siglo XVI, con el fin de destacar los valores patrimoniales (históricos, paisajísticos y culturales) y las formas de apropiación del territorio.

El paisaje es intrínseco a la historia del territorio, a través del mismo se identifica el carácter y la identidad de una población; esta investigación aborda su estudio como un sistema, en una lectura de las dimensiones material y simbólica del patrimonio. Partiendo de la hipótesis, son dos los elementos estructurales en la construcción del paisaje actual de Marfil: el valor histórico-patrimonial, marcado a partir del “control práctico” del territorio; y el carácter simbólico, que se genera a través de la funcionalidad de la arquitectura religiosa.

Para evidenciar esta evolución del paisaje, se hace una lectura cultural del territorio1 desde las persistencias: medio ambientales (río, flora y fauna); materiales (infraestructura y arquitectura); y simbólicas (apropiaciones). Lo anterior por medio del análisis histórico de los ciclos de territorialización2 (Magnaghi, 2001, p. 9) y la relación de la población local con dichas persistencias como elementos que otorgan la identidad del lugar.

El conocimiento ambiental y el aprovechamiento de los recursos, marcan los modelos sociales y culturales en la ocupación de la cañada en torno a la cual se forman los pueblos mineros, caminos e infraestructura que dan forma a la actual ciudad. Se trata de un patrimonio significativo a escala local que contribuye a definir “perfiles culturales particulares” (Waisman, 1994, p.10).

Como señala Waisman, son diversas formas de habitar el territorio, en donde la arquitectura patrimonial obtiene su significado urbano como marca histórica que se va reconstruyendo a pesar de conservar su función, como es el caso de la arquitectura religiosa en Marfil, en donde además “[…] el espacio sagrado, no solo se manifiesta en las edificaciones, sino también en aquellos espacios cotidianos que los rituales sacralizan de manera efímera […]” (Govea, 2015, p.64).

El objetivo de este trabajo es reconocer en el territorio actual las distintas etapas y hechos que influyen en la construcción del paisaje de Marfil, identificando en éstas lo que Cárdenas (1998) señala como aquellos espacios arquitectónicos y urbanos que resultan significativos en el proceso de uso, adquiriendo valores para la población, transmitiendo costumbres que se integran a la identidad cultural del sitio.

Este trabajo resulta significativo ante el crecimiento desmedido hacia el suroeste del municipio que impacta en dicho territorio y su patrimonio; por lo que será útil para la gestión de la conservación y preservación de este paisaje de Guanajuato.

Antecedentes históricos de Marfil

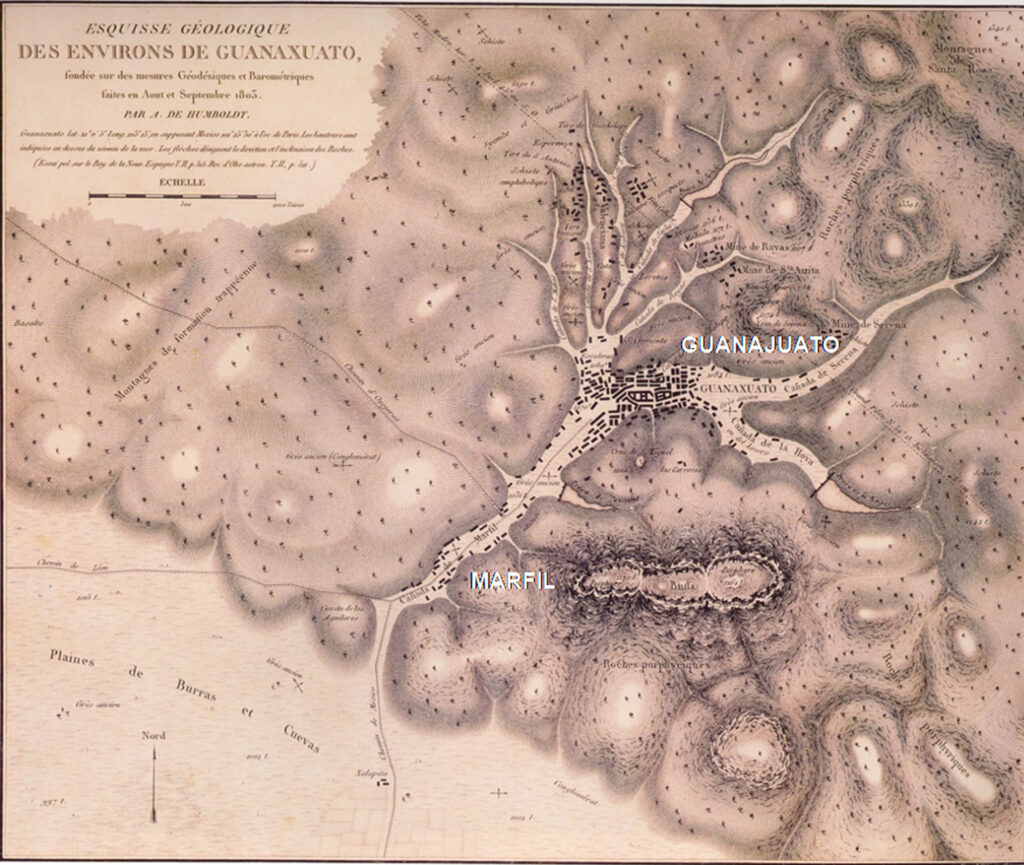

En el año de 1554 (Marmolejo, 1883, p. 146), seis años después del descubrimiento casual de la veta minera de San Bernabé; se instalan cuatro campamentos o fortines en la región, siendo el de Real de Minas de Santiago de Marfil3, uno de los cuatro, los otros tres fueron el de Santa Ana, el de Tepetapa y el de Santa Fe, actualmente todos ellos barrios o poblados cercanos a la ciudad de Guanajuato (Figura 1).

Los fortines eran elementos fundamentales en la protección y la defensa de los habitantes de los incipientes caseríos y posteriormente barrios (Tepetapa, Santa Fe de Guanajuato; y en los poblados de Marfil y Santa Ana) de los constantes ataques de los nativos de estas tierras, chichimecas y guachichiles.

La fundación de Marfil como Real de Minas se da de forma simultánea a la propia ciudad de Guanajuato, y se ubica a una distancia aproximada de 5 kilómetros de ésta.

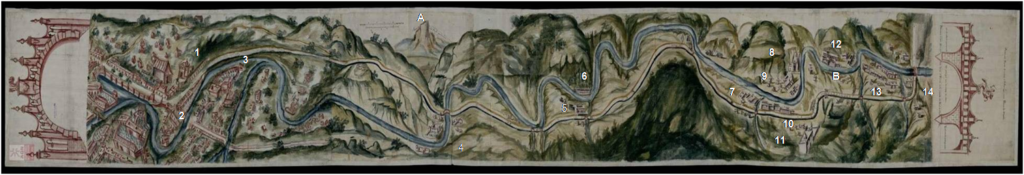

Las actividades económicas, políticas y sociales, las encontramos a través de la historia íntimamente ligadas, y funcionando como un sistema. La comunicación entre ellos se hacía a través de un camino o trazo que sigue las sinuosidades del río Guanajuato (Figura 2), y ese tramo, seguramente en un principio fue transitado a través de las veredas formadas en la ribera del río, ya que, hasta el siglo XIX se tiene noticia de la construcción de una calzada para esta cañada de Marfil, la cual llegaba hasta el centro del poblado con este mismo nombre (Marmolejo:1883,56).

Por tanto, el mencionado camino, formado por una red de veredas, fue la única vía de comunicación que tuvo la ciudad de Guanajuato durante mucho tiempo y que hizo funcionar como un sistema a esta área geográfica.

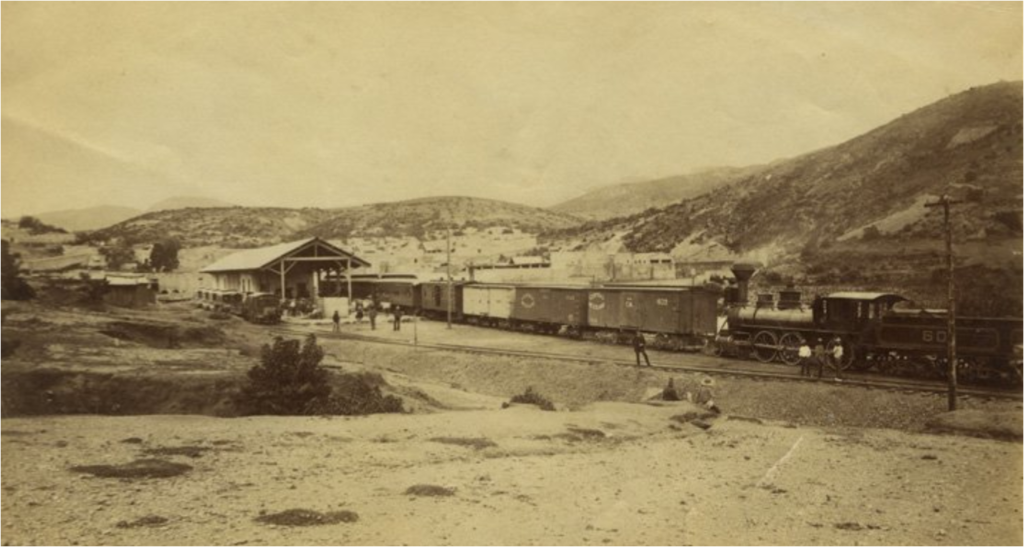

Los datos señalan al período de 1866 hasta 1878 para el inicio de su construcción, y hasta su conclusión con una calzada, que permitió no sólo una mejor comunicación, sino también la instalación de vías para el tránsito de tranvías (Figura 3) que transportaban personas y mercancías.

Desde su origen, el camino Real de Marfil fue utilizado por comerciantes, mineros, ganaderos y naturales de diferentes etnias, que trabajaban en las minas y poblaban la región, así mismo por misioneros, colonizadores, arrieros, soldados y por las personas que fueron construyendo lo necesario para habitar al margen del camino y del río Guanajuato. Se construyeron puentes, (el de Santa Clara, San Juan Nepomuceno, entre otros) haciendas de beneficio, presidios y templos (como el caso de San José y Señor Santiago); aunque no es reconocido como tal, el Camino Real de Marfil tenía las funciones que sabemos eran las que se desarrollaban en el llamado Camino Real de Tierra Adentro, que era una ruta comercial que comunicaba a la ciudad de México con Santa Fe, Nuevo México; era igualmente denominado Ruta de la Plata, ya que este producto era uno de los tantos elementos que se transportaban por ese camino, pues su paso recorría los yacimientos más importantes de este mineral.

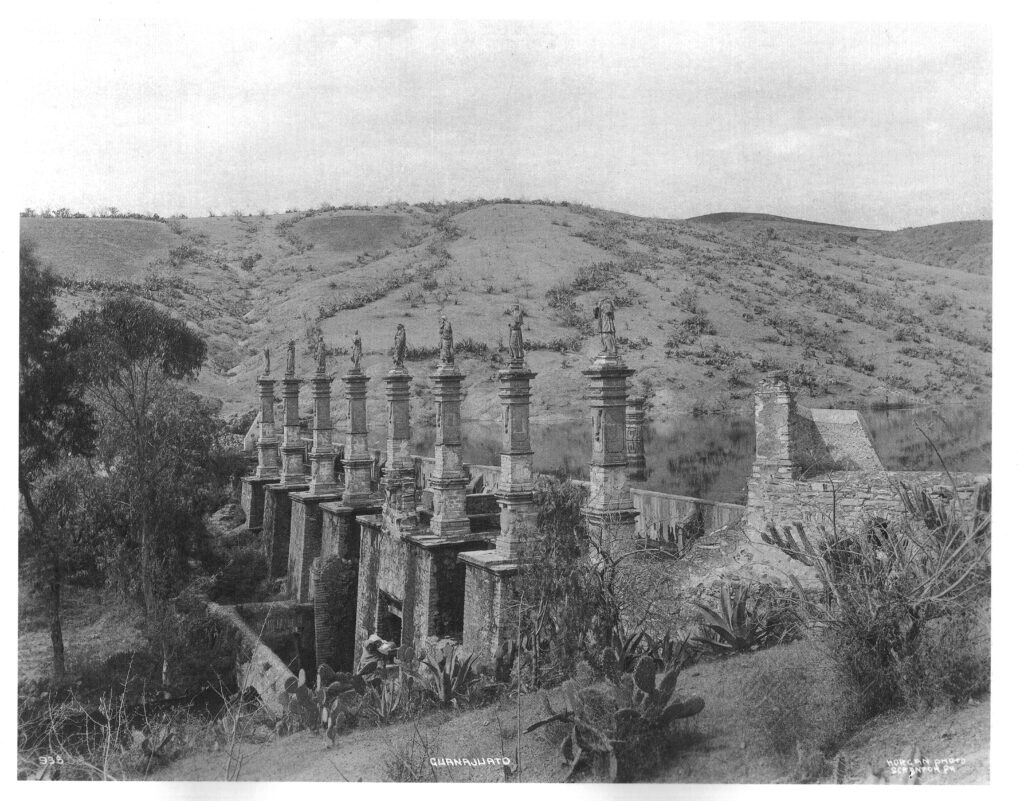

Durante los siglos XVII y XVIII se registró la existencia de trece haciendas de beneficio en la longitud de río que mencionamos, las cuales fueron: Tenería, Casas Blancas, San Juan Nepomuceno, La Trinidad, Santa Ana, San Nicolás, La Purísima, Barrera de en medio, Dolores, San Antonio, Sacramento de Barrera, Noria Alta y Cipreses. Esto significaba la instalación de un verdadero parque industrial de la época, ya que, por el procedimiento de transformación utilizado en ese tiempo para el beneficio del mineral, el agua del río resultaba fundamental.

De acuerdo al procedimiento del azogue utilizado en gran parte de la temporalidad del auge minero, son diversos los vestigios que se pueden detectar en los siguientes espacios y elementos: Galera o tejaban (arrastres y molinos); patios o incorporaderos; lavaderos (una o dos tinas); pilas, presas y norias; trojes, establo y pajar; aposentos; hornos; terrenos de cuadrillas; capilla. La infraestructura para el almacenaje y/o conducción del agua desde el río Guanajuato, fue trascendental en el desarrollo de la actividad industrial de la época. Algunos ejemplos de ésta son las presas de los Santos (Figura 4), de los Pozuelos y de San Pedro de Rocha; así como la Noria Alta.

En donde señala Aguirre “[…] el uso y el manejo del agua como factor determinante para la conformación del paisaje cultural […]” (p. 405), en este caso en el proceso del mineral, en donde lo natural y lo edificado se complementan para su funcionalidad.

Una fuerte transformación en el paisaje fue la instalación de las vías férreas y la estación de ferrocarril en el año de 18824, (…cuando) llega el primer convoy del Ferrocarril Central Mexicano a la estación de Tenerías5 (Figura 5), este medio agiliza la transportación de minerales y mercancías; sin embargo, coincide con el cambio de beneficio del mineral, y el abandono de las antiguas haciendas (Roldán, 2017, p. 97).

Al declinar la actividad minera fundamentalmente y el cambio del procedimiento del beneficio de la plata, las haciendas de beneficio fueron abandonadas y posteriormente, a mediados del siglo XX, se empezaron a intervenir los cascos o los vestigios materiales, en ocasiones aún a costa de su distribución original, esto fue ocasionado por el cambio de uso que se les ha dado a los espacios originales.

Así, el Real de Santiago, fundado en el siglo XVI en las márgenes del Río Guanajuato, creció cercano a los centros de trabajo al suroeste del centro de población.

Localizado en la parte baja de la cañada, junto al río Guanajuato, en una de las pequeñas planicies allí existentes, se observa el templo de San José y Señor Santiago (Figura 6); entre éste y el río, está el camino Real, con una separación entre ambos de aproximadamente siete metros.

En 1641, por gestiones del recién nombrado Obispo de Michoacán Fray Marco Ramírez de Prado, se inició la construcción del templo, para suplir una capilla de indios que fue demolida por su lamentable estado de conservación y cuya jerarquía religiosa era de parroquia.

Aproximadamente veinte años después, este mismo Obispo iniciaría la construcción de la grandiosa Catedral de Morelia (1660-1744).

Este templo de Marfil es una manifestación temprana del estilo Barroco, no sólo en la ciudad de Guanajuato, sino en la región. De ello dan cuenta las características de sus arcos botareles y elementos de la portada original, cuya plasticidad de elementos evocan el inicio de este estilo arquitectónico; con una diferencia de cien años aproximadamente, respecto al auge que tuvo dicho estilo en México a mediados del siglo XVIII.

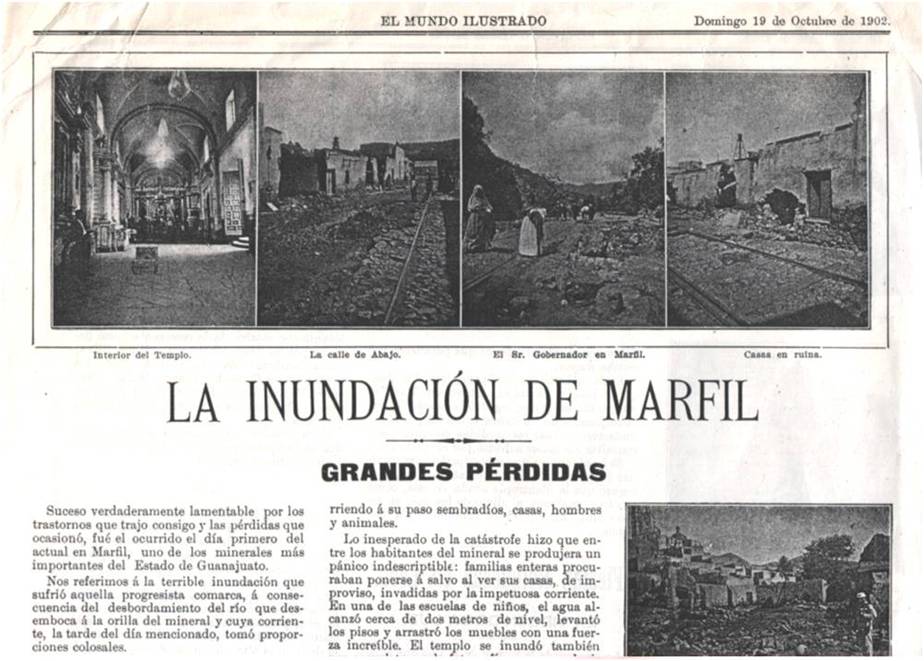

Con las inundaciones (Figura 7) del templo en 1902 y 19058, ocasionadas por el desbordamiento del río cercano, el edificio y sus instalaciones fueron abandonados, y las actividades religiosas correspondientes se trasladaron al templo conocido como el Hospital, que se encuentra en la parte alta del poblado y que fue construido en 1757. Al estar el edificio en abandono, fue despojado entre otras cosas del púlpito y candiles originales, incluyendo imágenes, también de las portadas tanto principal como lateral, las cuales se encuentran actualmente en el Edificio Central de la Universidad de Guanajuato.

Transcurridos cerca de noventa años de abandono, el edificio presentaba un estado de deterioro lamentable y riesgoso; es así, que el comienzo de la década de 1990 marca el inicio de una nueva historia para el templo, en la cual afortunadamente la comunidad no fue ajena y jugó en la misma un importante papel, ya que ésta, junto a la decidida acción de los sacerdotes y a la intervención de especialistas, permitieron que el templo, su atrio y parte de la plaza antigua del poblado se recuperaran; se rescataron tanto los espacios, como las actividades originales para un uso digno.

Hoy el templo de San José y Señor Santiago de Marfil fue restaurado y puesto en valor. Queremos enfatizar la importancia de la construcción de este templo, pues para ese momento sólo existían en la ciudad de Guanajuato las cuatro capillas de indios: otomíes, mexicanos, tarascos, mazahuas y quizá la capilla del Cristo de Gutiérrez en el barrio de San Sebastián. Conjuntamente con algunas otras que se esparcían en las diferentes “cuadrillas” que todavía existían por la ciudad.

Los grandes templos que ahora vemos en Guanajuato, fueron construidos con posterioridad, por ejemplo, la entonces Parroquia del centro se inició en 1671, San Roque en 1741, La compañía de Jesús en 1747 y Belén se inauguró en 1775, sólo por mencionar algunos ejemplos.

Desde el año 2012 hasta la actualidad son múltiples las obras de construcción sobre el antiguo camino real de Marfil a Guanajuato; incluyendo la instalación de una gasolinera, transformando la antigua vía y afectando al ecosistema existente con la tala de árboles.

Metodología

Se tiene un acercamiento al territorio como un “sistema vivo”, en el que se generan “procesos”, en los que la cultura y la naturaleza en el tiempo coexisten. Dicho acercamiento se plantea con una metodología cualitativa: Los procesos de análisis se dan a través de la información obtenida en la colecta de datos, identificando los elementos básicos componentes del territorio, analizando las variables histórico-culturales y morfo funcionales; para finalmente caracterizar los valores otorgados por los habitantes al paisaje. El análisis de las persistencias en el paisaje actual consiste en la caracterización del territorio a través de la identificación de los procesos de transformación socio espaciales para señalar los elementos que perduran en el paisaje y su relación con la identidad del lugar.

El trabajo se desarrolló tomando como base la información resultante de la revisión de archivos, cartografía, entrevistas semi estructuradas7, encuestas8, observación directa, trabajo de campo y levantamiento gráfico. A partir de lo anterior se obtuvieron los datos necesarios para la caracterización del territorio y la identificación de las persistencias en el paisaje, que en conjunto con el análisis histórico del territorio, apoyaron en la caracterización de valores otorgados al paisaje por la población local, evidenciando en las formas de apropiación del espacio las diversas expresiones de territorialidad que se establecen como relaciones funcionales y simbólicas en los barrios de Marfil.

Resultados

Como persistencia y valor en el paisaje actual está su patrimonio arquitectónico, del que se tienen inventariados y catalogados un total de 31 inmuebles históricos; donde el 54% de dichos inmuebles pertenecen al siglo XVIII, producto de su edificación como parte de la función que cumplió el sitio dentro del proceso de desarrollo económico e industrial a partir de las haciendas de beneficio.

En éstas últimas, predomina el uso de servicios, cuya funcionalidad se ha mantenido a partir de la segunda mitad del siglo XX, lo que ha propiciado la conservación de los cascos hacendarios. La totalidad de las antiguas estructuras de las haciendas, existentes a la fecha, cuentan con una Ficha Nacional de Catálogo de Monumentos Históricos Inmuebles9, de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, y por ende son protegidos por dicho Instituto desde la última década del siglo XX.

Otro de los valores de Marfil, dentro del sistema que hemos venido mencionando y que debemos destacar es el río Guanajuato, que junto con el camino Real de Marfil, que lo sigue en su trayecto, y las ex Haciendas de beneficio que los circundan, representan el hogar de una gran variedad de especies de aves. Existe abundancia de plantas e invertebrados; la densidad de la vegetación y hasta ahora el poco tránsito de personas y vehículos permite que sea un lugar seguro, para que las especies locales aniden (Figura 8). Durante la migración, un número indeterminado de especies reposan y se alimentan en este sitio. La riqueza de especies del río Guanajuato no es nueva, ahí estuvo y aún permanece, contrastando con lo contaminado del agua (ya que todas las aguas negras de la ciudad se desalojan por allí) y con las montañas de basura entre sedimentos. De alguna forma la naturaleza muestra habilidades para subsistir, pero no sabemos por cuánto tiempo.

Actualmente el camino antiguo “de abajo” se encuentra en un estado de deterioro y abandono notable, sin embargo, la funcionalidad del camino aún se manifiesta para el acceso al templo en sus diferentes actividades religiosas (Figura 9), recreativas, u otras actividades sociales ligadas a las tradiciones, así como, paseos a pie o en bicicleta, y el uso del espacio para realizar ejercicio, generalmente llevadas a cabo por miembros de la comunidad.

La participación social en la construcción del paisaje de Marfil es evidente, toda vez que se identifica con el espacio en el que vive. Copeta define la identidad como un proceso relacionado con la memoria, donde propone para su estudio la observación directa, que evidencie las constantes que describen las peculiaridades del territorio; las entrevistas directas para “explorar el sentido del lugar; el vínculo de los habitantes con su propio territorio y evidenciar las auto representaciones territoriales, paisajísticas y los lugares simbólicos” (Copeta, 2009, p. 21).

Para el caso particular, se identifican como símbolos de una identidad cultural representada en su materialidad todas las manifestaciones del trabajo humano, en el trayecto del Camino Real de Marfil, incluyendo el propio camino. Ellas representan un “enorme depósito de fatigas” para la ciudad, como lo plantea Aldo Rossi10, siendo un escenario de la historia, no sólo local y regional, sino que trasciende estos ámbitos; lo que propicia una identidad cultural relacionada íntimamente con la tradición minera de la ciudad de Guanajuato.

Junto con los componentes materiales significativos de la arquitectura patrimonial, cabe señalar que, de acuerdo a encuestas realizadas a la población local, los encuestados identifican como cualidades espaciales los componentes ambientales, generados por la propia topografía y el cauce del río Guanajuato, lo que favorece la conservación de la flora y fauna nativa.

Maurice Halbwachs, afirma que “no hay memoria colectiva que no se desarrolle dentro de un marco espacial, y así memoria y lugar necesitan un tercer elemento que sería el espacio social, un sistema interindividual y de relaciones sociales” (Gensburger, 2008, p. 21).

En Marfil este espacio social que define la identidad del lugar son los barrios (Tenerías, Marfil, Jalapa y Jalapita). La estructura de barrio es la que da la cualidad a los habitantes y los caracteriza como parte de una comunidad con tradiciones y formas de apropiación del espacio. Las relaciones sociales parten de esta organización de barrio, así como de otras nuevas formas de ocupación del espacio como los fraccionamientos y zonas residenciales, donde se marcan límites y barreras que segmentan el territorio.

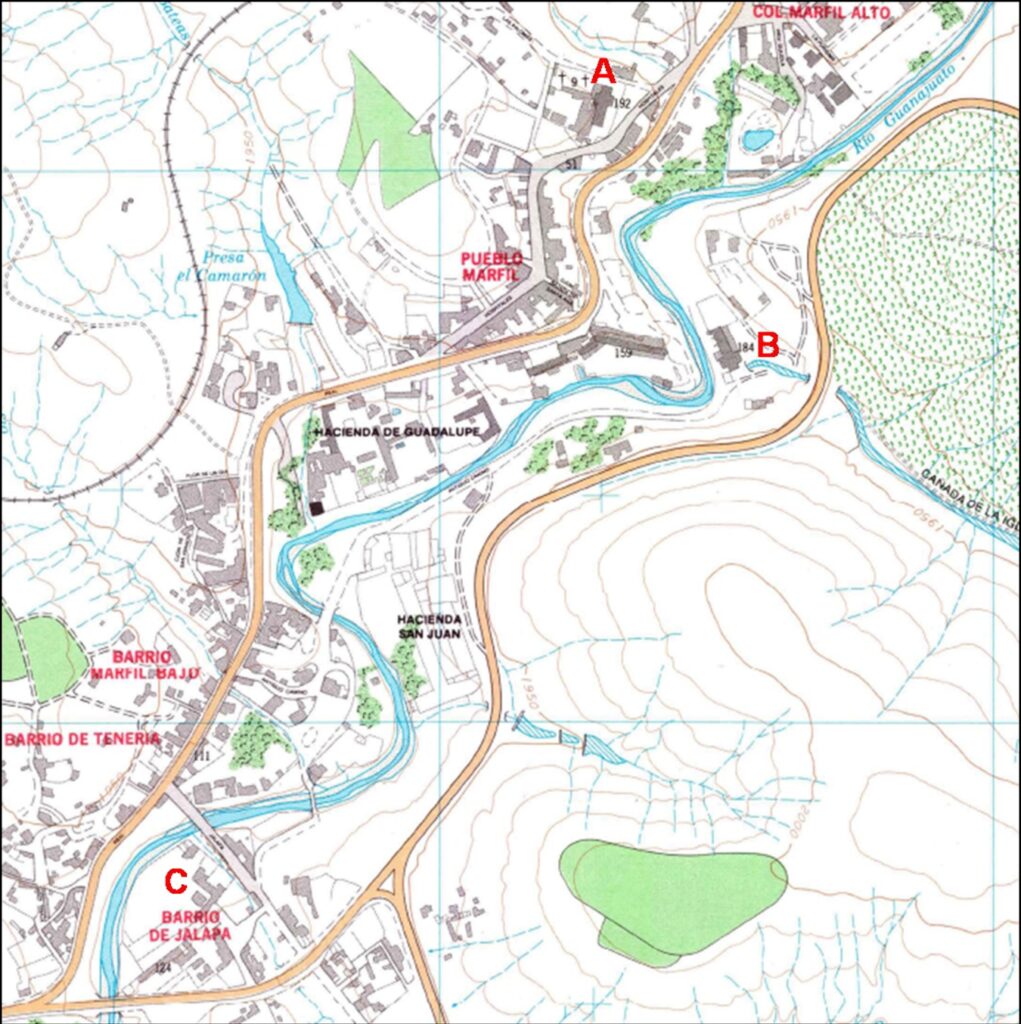

El fervor religioso se mantiene dentro de las prácticas familiares y comunitarias, diferenciadas para cada uno de los barrios: en Marfil de “arriba”, sobre la calle de los hospitales, se encuentra el templo de San José y Purísima Concepción (Figura 10, letra A); en Marfil, sobre el antiguo Camino Real o “de abajo”, está ubicado el templo de San José y Señor Santiago (Figura 10, letra B) y en Jalapa, dentro de los terrenos de la hacienda de Casas Blancas, se encuentra el templo del Señor del Agua (Figura 10, letra C). Esta arquitectura religiosa que ha permanecido por más de cuatro siglos, es lo que Govea señala como “[…] hitos en el paisaje que reiteran su centralidad en términos materiales y simbólicos” (p. 121).

Por otra parte, se destaca el hecho de que la jurisdicción parroquial11 de Marfil se extendió, en algún tiempo, a otras comunidades que aún continúan participando en las actividades religiosas de la localidad como parte de las tradiciones familiares heredadas, según los entrevistados; dichas comunidades son relevantes en la lectura del territorio como persistencia simbólica.

Las modalidades de participación y organización de la población que apoyan en las acciones de preservación del patrimonio son múltiples, teniendo la colaboración de profesionistas de diversas áreas (arquitectos restauradores, historiadores, geólogos) en ponencias con temáticas sobre patrimonio, historia y paisaje; así como eventos culturales en los templos, y deportivos en el camino antiguo.

Los entrevistados refieren, sobre las intervenciones de restauración en los inmuebles religiosos, que los trabajos se realizan por etapas, y se ha tenido el apoyo de docentes de la facultad de la Universidad de Guanajuato e INAH en la asesoría y seguimiento de las labores de conservación. En estos casos es la propia población la que ha venido realizando las labores de reconstrucción, conservación y mantenimiento de los inmuebles.

Uno de los edificios religiosos en Marfil, dentro del barrio de Jalapa (antigua hacienda de Casas Blancas), es la capilla del Señor del Agua. Al cambiar la funcionalidad de la hacienda y fraccionarse, la comunidad organizada se apropia del espacio religioso. A partir de 1985, se inician los trabajos de reconstrucción de la nave, la integración de cubiertas y otros elementos, logrando poner en valor el inmueble, lo que mantiene el fervor religioso del barrio.

Algunas de las intervenciones (1990,1994) en el Templo de San José y Señor Santiago se encuentran documentadas en la publicación “Rescate de la Antigua Parroquia de Marfil, una experiencia comunitaria”, de Bravo y Gnemmi, donde se señala la constitución de la Asociación Civil Marfil 190012, así como de grupos religiosos (grupos Juveniles, Acción Católica, Legión de María) y Los Padrinos (artesanos de Marfil).

Otras formas de patrimonio son los sedimentos cognitivos a través de las tradiciones religiosas que aún se conservan. Como resultado de las entrevistas a pobladores locales, se destaca que la comunidad se organiza por medio de comités en la parroquia; que incluyen la dimensión para la piedad popular y pastoral de los santuarios, misma que coordina las fiestas patronales, los novenarios, las peregrinaciones, los propios comités organizadores, los cargadores, los celadores y el viacrucis.

Esta organización ha permitido la consolidación de la parroquia como núcleo que aglutina la vida comunitaria de los barrios, incluyendo además las localidades en las que su jurisdicción conforma relaciones13 con el resto del territorio que se identifican desde el siglo XVIII14, sumándose a las actividades religiosas en Marfil un conjunto de rancherías, haciendas y labores.

Las prácticas religiosas y usos del espacio15, anteriormente mencionados, son una forma manifiesta de la territorialidad al “significar” su territorio, haciendo “lugares” que trascienden en el tiempo y en la memoria de los habitantes. De ahí el valor social permanente durante generaciones en la transmisión de esta “responsabilidad” en la participación anual de los ritos y costumbres.

El afianzamiento de la identidad puede evidenciarse a través del conocimiento de lo local y la protección que permanece (Figura 11) hacia esos elementos; se da desde la sociedad, a pesar de los múltiples cambios arriba señalados. Este conocimiento se expresa a través de la transmisión oral de quienes habitan Marfil, así como de las acciones de conservación y mantenimiento principalmente de los edificios religiosos en el territorio16.

Mediante el recuerdo de lo que ha pasado, y por medio de la interacción social para definirlo y recordarlo, la memoria es fundamental para el sentido de pertenencia, cohesión e identidad social; el sentido de pertenencia y la identidad colectiva son apoyados por el sentir de algunos orígenes comunes.

9 Hacienda de Santa Ana10 Hacienda de San Nicolás11 Hospital de Marfil12 Hacienda de San Juan13 Hacienda de Casas BlancasA Cerro de la BufaB Río Guanajuato

Por las características mencionadas en relación a la historia, a las tradiciones, al uso anterior y actual que se da a los elementos del sistema Marfil- Guanajuato, se considera con gran certeza que estamos en un área patrimonial de gran importancia y relación con la ciudad de Guanajuato, compartiendo la primigenia funcionalidad minera.

Respecto de las antiguas haciendas, la transformación del partido arquitectónico y una nueva funcionalidad como propuesta del arquitecto Giorgio Belloli17, da lugar a la rehabilitación de dichos espacios como casas de descanso para ser ocupadas por extranjeros en el siglo XX.

Lo anterior hace referencia al control sensitivo del paisaje, como acto de territorialización que se va marcando desde el siglo pasado en las zonas bajas cercanas al río, una apropiación (política, cultural y económica) de agentes privados, que se refleja en el carácter de su paisaje.

En este sentido, el patrimonio actúa en el desarrollo económico del territorio como fuente de actividad y de atracción. En primer término, a través de la nueva funcionalidad del patrimonio hacendario; en segundo, con la ocupación del territorio por nuevos residentes y el aumento del valor de los terrenos.

Hasta el siglo XXI se inicia un nuevo proceso de urbanización y refuncionalización del territorio, que influye principalmente en la zona de Marfil Alto y en la presa de los Santos, en las distintas formas -lo que se reconoce como territorialidad- con la imposición de barreras y control del territorio (Sack, 1986).

En estos barrios se expresa como mecanismo de territorialidad la aceptación de las clasificaciones del espacio, reconociendo el espacio propio frente al de los demás, significando el lugar.

En la ocupación actual del territorio en Marfil se observan distintos niveles de territorialidad:

- a) La imposición del control sobre el espacio, a través del acceso regulado y la intercepción en el contexto inmediato a las haciendas, así como el desplazamiento de la población en las zonas bajas sobre el antiguo Camino Real, lo que marca barreras.

- b) Las pertenencias e identificaciones territoriales que se relacionan con la funcionalidad de la arquitectura religiosa y su entorno inmediato, donde se convierten en “lugares” que, desde su origen, a través de los ritos y costumbres han trascendido hasta nuestros días. Más allá del espacio físico, su valor radica en el significado de identidad que le otorga la sociedad, y por ende la preocupación de ésta por su conservación.

- c) La comunicación del sentido del lugar a través del sentido de barrio, donde la arquitectura religiosa va marcando fronteras territoriales. Incluso las clasificaciones del espacio, en el caso de Barrio de Marfil (área ocupada hasta el siglo XIX) y Marfil Alto (urbanización contemporánea), hacen evidente el espacio de lo “nuestro” frente al “tuyo” (Roldán, 2017, p. 209).

Actualmente se presenta, en torno a los antiguos barrios, una reconfiguración del territorio, reconfiguración donde se han ido integrando nuevas colonias y fraccionamientos con una traza en forma reticular, que rompen con la traza original e introducen formas constructivas contemporáneas, y que fragmentan el paisaje de barrio, definiendo un nuevo grupo de residencias sobre los lomeríos; introduciendo nuevas funciones respecto de los servicios (recreación social, alimentos y bebidas; administración pública y privada; educación, alojamiento).

Lo señalado en párrafos anteriores nos habla de que “el espacio es entonces un lugar de significación, un lenguaje: la estructura de una ciudad y los muros son un lenguaje social” (Jaisson, 2008, p. 108).

Como resultado de las entrevistas realizadas se estableció la relación de la comunidad con el patrimonio, principalmente con la arquitectura religiosa. En la muestra de 23 personas se incluyeron los barrios de Jalapa y Marfil. Con estas entrevistas se evidenció el contenido simbólico del paisaje a través de los distintos niveles de apropiación en la unidad analizada, y se obtuvieron de primera mano algunos datos relacionados con la funcionalidad del territorio, en donde se aprecia el conocimiento de la evolución de la localidad de Marfil, reconociendo en ellos los hechos que marcaron las mayores transformaciones, como el asentamiento de las haciendas, la llegada del ferrocarril, las múltiples inundaciones y epidemias; el abandono y reactivación de las haciendas y la importancia de la religión en la vida diaria de sus habitantes.

Algunos datos obtenidos de las encuestas son las problemáticas observadas, entre las que destacan la inseguridad sobre el camino antiguo y las colonias aledañas a Marfil, con un 61%. Por otro lado, se identificaron los valores del paisaje actual, tales como: a) el histórico, puesto que un 45% de los encuestados lo señala como valor principal (refiriendo la relación de Marfil con la evolución de la ciudad de Guanajuato); b) el paisajístico, un 30% identifica el río y la naturaleza como elementos importantes en el paisaje, y que deben conservarse; y c) cultural, con un 25% relacionado con las tradiciones y costumbres, donde destacan las festividades religiosas. Éstas otorgan la identidad a su barrio, por lo que la arquitectura religiosa y los espacios como los atrios, el camino antiguo, y la calle de los Hospitales forman parte del “paisaje efímero” de las festividades, un evento importante en la memoria colectiva.

Conclusiones

La relevancia del paisaje de Marfil radica en ser un paisaje vivo18, donde se observa la configuración de los distintos ciclos de territorialización, aun a pesar de los impactos del desarrollo urbano desarticulado y las nuevas funciones que adquieren las estructuras materiales.

Destaca en Marfil su función previa de corredor industrial, y posteriormente comercial, al establecerse como eje o vía de comunicación hacia Guanajuato. En este territorio, se observa la apropiación del espacio con marcadas territorialidades en la funcionalidad de las antiguas haciendas, que han transformado las estructuras materiales y trastocando la lectura del sitio patrimonial.

Se ha comprobado que, como elementos estructurales en la construcción del paisaje actual de Marfil están la arquitectura y su relación con el medio natural, reconociendo que su valor histórico-patrimonial es otorgado desde el “control práctico” del territorio, es decir, a partir de la transformación concreta de la materia natural en asentamiento construido y su funcionalidad industrial, que se relaciona íntimamente desde su fundación con la ciudad de Guanajuato.

Por otra parte, el carácter simbólico del paisaje es reconocido por la población local, como aquel otorgado a los tres templos como nodos de los barrios de Jalapa y Marfil, diferenciando en este último las formas de apropiación del espacio del templo de San José y Purísima Concepción (de “arriba”, sobre la calle de los hospitales), y el templo del Señor San José y Señor Santiago (de “abajo”, en el antiguo Camino Real de Marfil).

La transformación del paisaje es cada vez más evidente con la introducción de arquitectura contemporánea en los cerros aledaños y la construcción de nuevas estructuras, entre las que se incluyen conjuntos de departamentos, así como residencias de lujo en lo que fueran las haciendas de beneficio en el margen del río Guanajuato.

La localidad de Marfil, cumplió su función en la consolidación de un modelo de explotación minera, el cual se apoya en un conjunto de elementos construidos y simbólicos que distinguen su paisaje. Estos atributos han sido útiles en la gestión como recurso económico hasta la actualidad; sin embargo, en la mayoría de los casos se ha dejado fuera a la población local, evidenciando en este sentido el control sobre ésta y otras áreas geográficas del municipio (Roldán; 2017, p. 154).

Bibliografía

Aguirre, A. (2018) El agua y sus usos. Una propuesta para la comunicación del patrimonio. En Manuel Gándara Vázquez y María Antonieta Jiménez Izarraraz (coord.). Interpretación del Patrimonio Cultural, pasos hacia una divulgación científica, pp. 405-426. México: INAH.

Argenta, M. (2013) Movimentos sócio-territoriais e a construção de territorialidades contra-hegemônicas na Bolívia: uma contribuição desde a geografia para o estudo dos movimentos sociais. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.

Bravo, H. y Gnemmi, H. (2004) Rescate de la Antigua Parroquia de Marfil, una experiencia comunitaria. León: Impresiones S.A. de C.V.

Cárdenas, E. (1998) Problemas de la teoría de la arquitectura. Universidad de Guanajuato, Guanajuato, México.

Copeta, C. (2009). La identidad: nueva categoría descriptiva del territorio y del paisaje. En C. Copeta y R. Lois (eds.), Geografía, paisaje e identidad. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.

Escalante, M. (2002), El impacto social del ferrocarril en la ciudad de Guanajuato (1876-1910. [Tesis para la obtención de licenciatura en Historia]. Universidad de Guanajuato, Guanajuato, México.

Gensburger, S. (2008). Lugares materiales, memoria y espacio social. El recuerdo de los campos anexos de Drancy en París. Maurice Halbwachs, La memoria colectiva, una categoría innovadora de la sociología actual. En Revista Anthropos, huellas del conocimiento, (218), 21-35.

González, J. (1905) La inundación de Guanajuato. Guanajuato: Ed. Jesús Rodríguez.

Govea, A. (2015) Transformación y apropiación del espacio sagrado en el actual territorio chontal de Tabasco, México. [Tesis para la obtención del doctorado en Arquitectura], Universidad de Guanajuato, Facultad de Arquitectura, Guanajuato, Guanajuato, México.

Guzmán, E. Y Hernández, J. (2004). Marfil, entre la cañada y la montaña. El relato de su historia en los archivos, siglos XVI-XIX. Inventario General (1641-2002) y Catálogo Parcial de información matrimonial (1701-1802), [Tesis para la obtención de licenciatura en Historia]. Universidad de Guanajuato, Guanajuato, México.

Jaisson, M. (2008). La topografía legendaria y la investigación sobre la memoria colectiva en Maurice Halbwachs, La memoria colectiva, una categoría innovadora de la sociología actual. En Revista Anthropos, huellas del conocimiento, (218), 96-109.

Magnaghi, A. (2001). Una metodologia analitica per la progettazione identitaria del territorio. En Rappresentare i luoghi. Metodi e tecniche, 1-40. Firenze: Alinea Editrice. Disponible en: http://www.atelier-artu.it/wp-content/uploads/2012/09/ATI_Modulo7_Rappresentare_i-luoghi_1_Magnaghi_patrimonio.pdf

Marmolejo, L. (1883). Efemérides guanajuatenses. Guanajuato: Imprenta del Colegio de artes y oficios.

Pardo, B. (2010). Mineral de La Luz. La obra fotográfica de John Horgan Jr. México: Editorial Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato; Ediciones La Rana.

Roldán, M. (2017). El paisaje de Marfil como patrimonio territorial de Guanajuato en el siglo XXI. [Tesis para la obtención del doctorado en Arquitectura], Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Arquitectura, Morelia, Michoacán, México.

Rossi, A. (1971) La Arquitectura de la ciudad. Barcelona: GG.

Sack, R. (1986). Human territoriality: Its theory and history. Cambridge University Press. Disponible en: http://www.humanas.unal.edu.co/estepa/files/9713/3050/6990/Sack_territorialidad.pdf

Sauer, Carl (1925) “The Morphology of landscape”, University of California Publications in Geography. Vol. 2, No. 2, pp. 19-53. Traducción de Guillermo Castro H. Disponible en: www.colorado.edu/geography/giw/sauer-co/LaMorforlogiaDelPaisaje.doc

Troitiño, M. A. (1998). Patrimonio Arquitectónico, Cultura y Territorio. En Revista Ciudades, 4, 95-104. Disponible en: http://www3.uva.es/iuu/REVISTA/Ciudades%2004/Ciudades%2004%20095-104%20TROITI%C3%91O%20VINUESA.pdf

Waisman, M. (1994). El patrimonio en el tiempo. En Revista PH6, Boletín Informativo, 10-14. España: Instituto Andaluz del Patrimonio. Disponible en: http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/78#.WIfZmVPhCM-

Notas:

- Troitiño señala una nueva lectura cultural del territorio “[…] donde territorio, sociedad y la cultura son los grandes protagonistas, el patrimonio construido, por su referenciación territorial, tiene un papel fundamental para el reforzamiento de nuevas identidades y también para crear nuevos espacios de desarrollo”.

- Se define como “[…]recuento de ciclos sucesivos de civilizaciones en las cuales se estructura en una determinada forma, por actos territorializantes, la relación entre asentamiento humano y ambiente […] un ciclo de territorialización (o de civilización) […] compuesto por tres tipos de actos: el control simbólico o denominación (primer acto de toma de posesión (simbólica) de un espacio natural indicándolo con un atributo de sentido y de posición); el control práctico o “reificazione” (es la transformación concreta de la materia natural en asentamiento construido); el control sensitivo o estructuración (indica el sistema de relaciones y jerarquía que lo identifica, el funcionamiento del asentamiento)” [traducción propia].

- Originalmente llamado Real de Santiago, agregándose poco después la nominación de Marfil, por ser el apellido del propietario de la primera hacienda de beneficio que allí se construyó.

- El 21 de noviembre de 1882 se inauguró en el mineral de Marfil el ramal de Guanajuato del Ferrocarril Central Mexicano, que venía del ramal que entroncaba en Silao.

- La estación de Tenerías se encontraba en el actual centro de Salud de Marfil, sobre la carretera libre a Silao.

- Ver informe presentado por el entonces gobernador del Estado de Guanajuato, respecto a la inundación de 1905, con un grave impacto en la localidad de Marfil.

- Los personajes entrevistados (23) fueron habitantes de la localidad, personas de mayor edad o cuyas familias son originarias de dicha localidad por varias generaciones.

- Las encuestas se aplicaron (50) a tres grandes grupos de edades, a los que se consultó sobre dos temas básicos: 1) la ciudad de Guanajuato (Patrimonio Cultural de la Humanidad) y su relación con Marfil; y 2) el paisaje y la percepción, identificando los hitos, tradiciones, costumbres y recuerdos de Marfil.

- 19 fichas para las haciendas, y 7 incluyendo infraestructura de puentes y presa: Catálogo de Monumentos Históricos Inmuebles, Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, INAH.

- “La ciudad y la región, la tierra agrícola y los bosques se convierten en la cosa humana porque son un inmenso depósito de fatigas. Son obra de nuestras manos; pero en cuanto patria artificial y cosa construida pueden también atestiguar valores, son permanencia y memoria”.

- La jurisdicción parroquial para 1701 contabilizaba al Real de Marfil, alrededor de 10 haciendas, 14 comunidades, 1 Labor y 6 ranchos.

- Uno de sus objetivos es “proporcionar la conservación y restauración de los templos y de los edificios e inmuebles que por su antigüedad y tradición histórica lo ameriten.

- Actualmente la jurisdicción de la Parroquia de Marfil incorpora alrededor de 36 sitios, entre colonias y fraccionamientos, divididos en siete zonas al sur del municipio.

- En el Catálogo Parroquial Patrimonial (1701-1802), se señala la jurisdicción parroquial, misma que identifica alrededor de 10 haciendas, 6 ranchos, 13 pequeñas localidades y labores.

- Las procesiones y cabalgatas son actividades que se desarrollan en espacios abiertos como vialidades, atrios y plazas, los que son entendidos como propios por la comunidad.

- En 2016 se interviene la plaza de Marfil, cambiando pisos e instalando luminarias y juegos infantiles, lo que propicia la reactivación del espacio, contribuyendo a la socialización entorno al barrio.

- El arquitecto Giorgio Belloli, intervino algunas de las haciendas en Marfil (Santa Ana, Trinidad, Casas Blancas, Guadalupe), a partir de la década de los cuarenta.

- Entendido como aquel que conserva una función social activa en la sociedad contemporánea, estrechamente asociado con el modo de vida tradicional, y en el que el proceso evolutivo está aún en curso. Al mismo tiempo, presenta pruebas manifiestas de su evolución en el tiempo. Convención del Patrimonio Mundial, Paisajes Culturales, UNESCO.